гороховец почему так назван

Город Гороховец Владимировской обл. расположен на правом берегу реки Клязьма неподалёку от её впадения в Оку, высота центра 80 м, расстояние до Владимира 157 км. Упоминается под 1239 г. в Лаврентьевской летописи (1377 г.) как опорный пункт на востоке Владимиро-Суздальского княжества, который был сожжён монголо-татарами: «На зиму взяша Татарове Мордовьскую землю и Муром пожгоша и по Клязме воеваша и град стъе Бца (святой Богородицы) Гороховець пожгоша а сами идоша в станъ свое».

В конце XIV-нач. XV вв. город Гороховец в составе Московского княжества, был разорён польско-литовскими войсками, в XVII веке отстроен заново, вотчина патриарха Никона.

* См. топографическую карту; http://varvar.ru/top/o-38/o-38-134.html

* См. видео; Гороховец, автор Юрий Петров; https://www.youtube.com/watch?v=H_fXueHrazI

* См. река Клязьма на карте Владимировской области

http://www.raster

б) Летописи и археологические данные содержат незначительную информацию о торговых отношениях между Владимиро-Суздальским княжеством и Волжской Булгарией, а вот военно-политическое противостояние фиксируется довольно часто. Как булгары, так и русские князья часто совершали военные походы на соседей с целями расширения территории или простого грабежа.

Скорее всего, Гороховец являлся сторожевым, таможенным и транзитным пунктом на юго-восточной границе Владимиро-Суздальского княжества – обеспечивал передвижение войск (военный путь). Сплошные леса, болота, отдаленность и опасности военной и пограничной жизни не привлекали людей в этот район.

В устье Клязьмы находился городок Бережец, указан в летописном «Списке русских городов дальних и ближних» как один из залесских городов. Основание сторожевой крепости в устье Клязьмы связывают с походом волжских булгар на Суздаль в 1107 году, который они совершили по рекам Волга—Ока—Клязьма—Нерль, не встретив ни одного укреплённого пункта. Ясно, что в первой половине XII века город Гороховец ещё не существовал.

* Походы булгар: Суздаль в 1107 г., Ярославль в 1152, Рязань – 1209, далекий Устюг – 1219.

* Походы русских: 1120 г., Юрий Долгорукий «ходи на Болгары и взя полон мног и полк их победи». Позже известны походы на булгар в 1164, 1172, 1183, 1220 гг.; по итогам последнего был заключен мирный договор, а в 1229 г. договор был продлён.

В 1223 году на Булгарию напали монгольские отряды, которые удалось остановить, в 1229 году началось новое наступление монголов, на просьбы о помощи русские князья ответили отказом, союзниками булгар стали половцы и башкиры. Война длилась 14 лет и в 1236 году монголы окончательно захватили Волжскую Булгарию.

3) Национальный корпус русского языка

* Н. М. Карамзин. История государства Российского: Том 4 (1808-1820): «Покорив окрестности Дона и Волги, толпы Батыевы вторично явились на границах России; завоевали мордовскую землю, Муром и Гороховец, принадлежавший владимирскому храму Богоматери».

4) Существующая этимология

Топоним выводят как уменьшительное производное от ойконима Горохов, в основе прозвищное имя Горох или просто «горох». Эта и другие версии: от князей Гороховских, конец гор, спрятанный под горой, не отражают историческую и топографическую действительность. Маловероятно, чтобы имя «города Богородицы» вывели из с/хозяйственного растения или из прозвища какого-то деятеля; гор нет, есть холмы высотой 80 м. над урезом воды (береговой линией), которые не скрывают город на местности, хорошо виден с реки.

* С.Б. Веселовский, Онамастикон…, М., 1974

Горох, Гороховы: Редька, Капуста и Горох Андреевичи Семичевы, помещики, 1582 г., Новгород; Гороховы, XVI в. и позже, Арзамас и Мещера. Горошковы, бояре, XV в., Новгород.

5) Обобщение и вывод

Этимология топонима Гороховец не определена, связь с «горохом» (растением) и именем человека (прозвищем) не просматривается на время его основания. В летописи фиксируется связь города с христианскими образами, с культом Богородицы – защитницы Руси: «град святой Богородицы». Река Клязьма в летописи – военная дорога: «На зиму взяша Татарове Мордовьскую землю и Муром пожгоша и по Клязме воєваша…»; т.е. монголы передвигались по льду реки.

У нас вырисовывается ОБРАЗ города, как пограничного сторожевого пункта на важном водном военно-торговом пути. Следовательно, топоним мог содержать слова-понятия: дорога, путь, войско, конец (дороги) и им подобные, осталось выбрать язык топонима.

Возникает разрыв между духовным (мировоззрение) и материальным миром человека, содержание имени нельзя объяснить мирским русским языком или объяснение будет выглядеть нелепо, не имея связи с действительностью, что является логическим противоречием. Сознание, мышление человека и его деятельность (искусственная природа, которую он создаёт в рамках учения) должны быть «увязаны» с идеологической программой, доктриной, законами и терминологией Божества существовавших на территории. Иначе вообще не понятно, как и в каком месте существует идеология иудеохристианства, если её образы и термины не внедрены в сознание и мышление масс.

Целесообразно рассмотреть топоним в связи с терминологией сакрального иврита и библейскими образами. Исследователи в своих работах не используют терминологию иврита, несмотря на то, что регион Волги и Оки почти два века находился под контролем Хазарского каганата (булгары – вассалы хазар). Есть историческое, логическое, лексическое и теологическое основание – хазары иудеи, официальный язык – иврит.

6) Терминология иврита и библейские образы

Приведем термин в форму близкую к грамматике иврита и выделим корни – ГОРОХОВЕЦ = Г+ОРОХ+ОВЕЦ. У нас сразу же выявляется соответствующий образу города корень иврита ОРАХ дорога, путь.

* ОРОХ = ивр. ОРАХ дорога, путь.

* ОВЕЦ = прочитанный наоборот термин иврита ЦАВА (АВАЦ) войско, армия, ополчение, рать (ополчится, стекаться); обслуживать.

* См. Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета, О.Н. Штейнберг, Вильно, 1878 г.; http://greeklatin.narod.ru/hebdict/index.htm

Место на военной водной дороге, где собиралось ополчение из разных районов Владимиро-Суздальского княжества для проведения войсковой операции против соседей, в т.ч. и Волжской Булгарии.

Нам ясна функция пограничного поселения Гороховец, его гарнизон должен был обеспечить условия для безопасного прибытия, сбора и развертывания войска на реке Клязьме. Для чего это нужно?

1. Скрытность действий. Подготовка любой военной операции всегда проводится тайно, скрытно от наблюдения (разведки) противника, иначе противник отразит нападение. 2. Внезапность, быстрота нападения. Малыми силами можно нанести поражение не изготовившемуся более сильному врагу. Противник лишается возможности вовремя собрать необходимые силы для отражения нападения и вывести материальные ценности из-под удара.

Войсковые операции в средневековье не проводили без тщательной их подготовки. Дружина князя была малочисленна (250-400 чел. по сообщению источников), для осуществления дальнего похода собирали ополчение из подвластных племён и городов, которое надо было организовать, вооружить, кормить, одевать и обеспечить транспортом (гужевым, водным). Ополчение невозможно было собрать в войско в короткие сроки, для объединения частей на время похода назначали хорошо известные военачальникам места сбора, таким местом очевидно и был средневековый Гороховец.

б) Библейский образ

* Книга Судей 5:6: «Во дни Самегара, сына Анафова, во дни Иаили, были пусты дороги (ОРАХ), и ходившие прежде путями прямыми ходили тогда окольными дорогами».

Таким образом, филологическими средствами русского языка невозможно логически осмыслить и объяснить топоним Гороховец. Функция города, смысл (с какой целью, для чего он основан?), появляется только тогда, когда мы применяем для дешифровки топонима сакральный язык иудеохристианства – иврит.

В ходе транслитерации двух еврейских терминов (передача слов другим алфавитом), изменились огласовки (гласные) и сохранились согласные (принадлежат Богу). В результате получилось новое уникальное понятие (топоним) в природе не имеющее значения, его невозможно спутать с другим термином, принадлежит только этому месту и связано с языком Бога.

Гороховец история города

Основанный в 1168 году князем Андреем Боголюбским, Гороховец долго играл роль пограничного форпоста на восточных границах Владимиро-Суздальского княжества. Сегодня этот патриархальный городок, сохранивший древние храмы, старинные купеческие палаты и даже средневековую городскую планировку, нередко служит натурой для съемок художественных фильмов о дореволюционной России.

Весь Гороховец необыкновенно живописен — не зря художники косяками, подобно перелетным птицам, тянутся сюда на этюды.

Люди приезжают в Гороховец порой издалека — будучи наслышаны о его архитектурном своеобразии, живописном расположении и множестве храмов. Многие, приехав единожды, уже не могут не возвращаться на это место, где красота природы так величественно обрамляет красоту рукотворную, поддерживаемую неустанными трудами иноков.

Расположение Гороховца было весьма удачным — на высоком плато. Со всех сторон его окружали валы, служившие надежной защитой от врагов. Городские дозорные с высоты своих башен получали прекрасный обзор северо-восточных окрестностей, а именно с северо-востока и угрожала основная опасность. Более того, сторожевые отряды на Пужаловой и Лысой горах, завидев неприятеля, могли сразу подать сигнал на запад, дозорным Ярополча-Залесского, соседней с Гороховцом крепости (располагалась в пяти километрах от теперешних Вязников).

Одновременно с постройкой города под его стенами, на берегу Клязьмы, появился посад с торговыми и ремесленными лавками.

Будучи вотчиной владимирского Успенского собора (собору его пожаловал все тот же Андрей Боголюбский), Гороховец гордо нес свое звание — «град Пресвятой Богородицы». Возможно, именно эта особая принадлежность Божией Матери всегда придавала горожанам сил, когда возникала необходимость противостоять врагу. Ни разу за всю свою историю Гороховец не сдавался неприятелю по своей воле.

Вражеские войска часто прокатывались по русским землям, уничтожая все на своем пути. Гороховец тоже сжигали и разрушали до основания. Но каждый раз его восстанавливали. Еще бы — ведь он был не только крепостью. Город стоял на Клязьме, важном торговом пути в Волжскую Булгарию. На берегу располагался своего рода таможенный пункт, где взимали пошлину за перевозку товаров. В самом городе имелись судостроительные верфи, здесь выделывали кожу (юфть, сафьян), гнали вино.

В XVII веке, после разорения Смутного времени, Гороховец утратил свое оборонительное значение. Но продолжил неуклонно развиваться как торговый и ремесленный центр. В это время здесь уже появились довольно крупные винокуренные и кожевенные заводы; местные купцы, стремительно богатея, начали активно вести «отъезжий торг», выводить свой товар на европейские и азиатские рынки.

Как раз тогда из всех гороховецких предпринимателей выделился Семен Ершов — «торговый человек гостиной сотни». Именно он инициировал строительство каменных храмов в городе. В частности, Ершов выделил средства на замену части деревянных построек мужского Троице-Никольского монастыря, что располагался на Пужаловой горе, на месте старого детинца, некогда сожженного врагами.

Горам-то (тем, что остались западнее по правому берегу Клязьмы) — действительно конец, но только по-тюркски это будет звучать совсем по-другому. Краеведы выдвигают два предположения: или название города произошло от имени Горох (ничего удивительного; в Древней Руси каких только имен не было — тут и Завид, и Борщ, и даже Блуд), или от сочетания двух слов — «гора» и «ховаться». То есть гора, где окрестные жители прятались («ховались») от воинственных недругов.

На семи холмах

Как русский богатырь на горе татар напугал

Исторический центр Гороховца находится у подножия Пужаловой горы. Происхождение ее названия объясняет живущая до сих пор в городе легенда, которая передается из поколения в поколение. В 1539 году отряды казанских татар, с которыми царь Иван Грозный вел долгую войну, завершившуюся, как известно, в конце концов, взятием Казани, оказались под стенами Гороховца.

А. И. Анкудинов. Гороховец.

Примечательно, что с горами тесно связано и название Гороховца. Нет, не с горохом («здесь горох выращивали»), как по ассоциации думает большинство, хотя герб города, полученный в XVIII столетии, украшен как раз зелеными стеблями этой распространенной бобовой

А Вид на Пужалову гору.

Оборотистые и богатые

Во времена своего бурного расцвета, в XVII-XIX веках, Гороховец, пережив экономический ренессанс, превратился в центр русского купечества, сохранив свой уникальный архитектурный облик до наших дней. Из 20 каменных купеческих палат XVII века, имеющихся сегодня в России, семь расположены в Гороховце. С XVII века известность Гороховца и его купцов распространилась по всей России. Оборотистые торговцы из города на Клязьме вызывали зависть у купцов из других регионов своим умением делать деньги буквально на всем и быстро преумножать свои капиталы. Самые известные торговые люди России объединялись в корпорации.

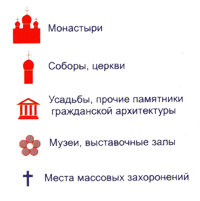

Разделы сайта

Карта центра города

1 Благовещенский собор

2. Церковь Иоанна Предтечи (Историко-архитектурный музей, Школьный пер. д.5)

3. Воскресенская церковь

5. Дом купца Сапожникова

(Историко-архитектурный музей, Нагорная д.4)

6. Дом купца Канонникова

9. Дом Судоплатова-Ершова

Более подробную информацию о Доме Ершова/Сапожникова можно посмотреть, нажав на картинку.

Дом Матвея Опарина

Дом Канноникова

Дом купца Морозова

Дом Шорина

Город Гороховец — небольшой старинный городок, расположенный на правом берегу реки Клязьмы, на востоке Владимирской области у самой границы с Нижегородской. Есть несколько версий о происхождении названия города.

Первая версия основывается на созвучии со словом «горох». Но к сожалению, земли данного края были неплодородными, и очень густые леса, поэтому в промышленных объемах горох здесь не выращивался. Однако с легкой руки Екатерины Второй, внедрившую геральдику на территории России, веточка гороха была запечатлена в гербе города.

|  |

|  |

К 90-м годам XX века монастырь пришёл в полное запустение. Возрождение его началось в 1993 году, когда сюда, в полуразрушенные здания пришли монахи во главе с отцом Петром и начали восстанавливать всё «оставшееся в наследство». Теперь это действующий мужской монастырь.

|

|  |

Чуть в стороне от туристических маршрутов на посаде находится Воскресенский храм. Он был построен в 1690 году. Высокая, двухэтажная постройка.

В нижнем этаже размещалась Введенская церковь, а над ней возведён основной храм Воскресения Христова с приделом Святого Георгия. Вход на второй этаж осуществлялся через крытое крыльцо, над которым возвышалась колокольня. Толщина стен достигает двух метров. Памятник остаётся одним из самых интересных в Гороховце. В советское время в этом храме находилась детская спортивная школа. В настоящее время храм снова передан православной церкви.

|  |

Эта церковь никогда не закрывалась, была действующей на протяжении всего советского периода нашей истории. Внешне скромная, она интересна тем, что внутри неё сохранился прекрасный иконостас XVIII столетия. Она, единственная из гороховецких храмов, сохранила своё внутреннее убранство.

Во второй половине XVII — начале XVIII века одни за другими вырастают и купеческие «палаты каменные». На сегодняшний день в России гражданских построек этого периода сохранилось всего около 20. Из них 7 находятся в маленьком Гороховце. Такое вот получилось «непропорциональное» распределение.

Одним из замечательных памятников гражданской архитектуры допетровской Руси является дом, построенный «тяглым человеком первой статьи» Семёном Ершовым. В специальной литературе он известен как дом Сапожникова (по имени местного купца, владевшего домом перед революцией). Дом был расположен в глубине обширной усадьбы, но так, чтобы его красотой — и роскошными наличниками, и красным крыльцом — можно было любоваться из-за ограды.

Старинные ворота из толстых брёвен тоже отметили свой 300-летний юбилей. С ними местные связывают такой обычай:

Можно загадать 1 тайное желание, прикоснувшись к старинным воротам Ершовского дома, выполненных из лиственницы, которой в сумме около 700 лет (по толщине дереву около 300 лет, да и простояло оно в виде ворот уже 370.). А затем на территории мужского Никольского монастыря есть икона матушки Богородицы Скоропослушницы, которая скоро слушает – скоро исполняет. Помолитесь Богородице, приложитесь к мощевичку пояса и плата Богородицы – Ваше желание и исполнится.

Дом обустроен очень продуманно и умело, «на века», при этом удивляет и восхищает проявленная при обустройстве жилища любовь даже к самым мелким деталям и подробностям быта. При всей своей уникальности Дом Ершова/ Сапожникова не единственное явление в Гороховце.

В XVII — начале XVIII века в Гороховце купечество было богатое. Быт иных купеческих семей ничем не отличался от боярского. Вкусы заказчиков, их финансовые возможности придают каждому из этих домов свой индивидуальный облик. Архитектура всех купеческих палат разная, но для всех одинаковы толстенные стены и маленькие зарешеченные окна. Некоторые купцы возводят их по образу и подобию боярских домов

Примечателен дом Опарина, построенный в конце XVII века гороховецким купцом Матвеем Опариным. По своим размерам дом сравнительно невелик. Его небольшие размеры особенно подчёркивает массивное красное крыльцо с традиционной девичьей светёлкой. По периметру всего здания — пышные наличники, какими не может похвастать ни один другой купеческий дом в Гороховце. Поначалу красное крыльцо находилось с южной стороны дома, оно было обращено к городу. Однако огромный Благовещенский собор, построенный на средства Ершова, отрезал от городской площади усадьбу «выскочки» Матюшки Опарина, посмевшего тягаться в красоте дома с самим Ершовым. В ответ на это Опарин переносит красное крыльцо на северный фасад, отворачиваясь к реке и как бы оставляя величественное сооружение собора у себя на задворках. Теперь красивым крыльцом могли полюбоваться проплывавшие по Клязьме на своих стругах купцы. Вот так своеобразно отразилось на архитектуре города соперничество гороховецких купцов в XVII веке.

Разительно отличается от всех других домов дом Ширяевых (Шумилиной), построенный на рубеже XVII — XVIII веков. Красное крыльцо с маленькой светёлкой и крытой лестницей, ведущей на второй этаж, расположено не по центру, а примыкает к задней части дома. Поэтому господствующая трёхчастная планировка заменяется анфиладой, хорошо знакомой в европейской архитектуре. Нижний этаж дома по-прежнему занимают хозяйственные помещения с изолированными выходами. Новое время диктовало новые строительные приёмы и новый уклад быта.

К середине XVIII столетия, когда период расцвета Гороховца начал угасать, замирает и большое каменное строительство. К концу XVIII века город снова становится глухой провинцией. В XIX — начале XX века облик исторической части города определяют деревянные дома, созданные топором знаменитых гороховецких плотников — якушей. Их «коньком» была глухая и пропильная резьба, которой гороховчане любили украшать свои жилища.

На стыке XIX—XX веков в Гороховец проникает так называемый «новомосковский стиль», как тогда называли стиль «модерн». В сочетании этого стиля с гороховецкими традициями строить и украшать жилища, построены некоторые особняки, выделяющиеся из рядовой городской застройки. Для себя и своих близких строил прекрасные деревянные дома И.А. Шорин — хозяин котельного и судостроительного завода. Очень красив его деревянный особняк по Московской улице. Две его башенки разных форм, украшенные интересными оконцами и резьбой, вызывают в памяти образ сказочного замка. Так и кажется, что в одной из этих башенок сидит сказочная принцесса, поджидая своего принца. В резьбе основное место занимают «розетки», излюбленные в творчестве народных мастеров. Подчёркнут рельеф бревенчатой стены, окна разных размеров с затейливыми переплётами украшены нарядными наличниками. Внутреннее помещение дома отапливалось двумя печами, украшенными рельефными многоцветными изразцами.

Интересные деревянные дома можно увидеть на улице Ленина (бывшая Благовещенская). Это была главная улица Гороховца. Здесь проживали дворяне и чиновники, что сказалось на характере построек. Вот, например, дом Пришлецова, в документах иногда именуемый «дом с русалками», построен в начале XX века. Традиции гороховецких плотников здесь используются в большей степени, чем где-либо. Дом Г-образной формы, где короткая сторона — уличный фасад, а длинная, боковая, выходила в сад. Над крылечком, выходящим на улицу, можно увидеть высокий резной шпиль и двускатную крутую крышу, покрытую чешуйчатой железной кровлей. Необычны бочкообразный мезонин, квадратная башенка над сенями, маленькие треугольные окошечки в кровле, разной величины окна. Наличники на окнах богато украшены традиционной ранее глухой резьбой. Рисунки резьбы также традиционны: русалки, считавшиеся в Гороховце берегинями, сказочные львы, разнообразные вазоны, растительный орнамент. Дом Морозова, построенный в начале XX столетия, выглядит совершенно иначе, хотя здесь тоже прослеживается сочетание стиля «модерн» с гороховецкими традициями. Разнообразные шпили и башенки на крыше под чешуйчатой кровлей, разной величины окна с разноцветными стёклышками придают дому сказочный вид. Фасад дома богато украшен лёгким кружевом пропильной резьбы. За прозрачной оградой он выглядит очень свежим, жизнерадостным и уютным. Внутри высокие резные двери, лепные украшения, изразцовые печи.

В Гороховце можно посетить два музея. Один из них рассказывает об истории края, другой — о купеческом быте XVII века.

Экспозиции небольшого, очень уютного исторического музея располагаются в здании церкви Иоанна Предтечи. Здесь вам покажут археологические находки с Лысой горы. В музее можно увидеть предметы быта местного крестьянства и горожан разных сословий, благодаря которым живо и наглядно представляется жизнь разных слоёв населения края в конце XIX — начале XX столетия. Здесь есть небольшая, но очень интересная экспозиция икон и культовых предметов. Вам расскажут об истории возникновения города, его развитии, интересных людях этого края.

Музей, в котором представлены экспозиции, рассказывающие о жизни богатого купца в XVII веке, расположены в доме Сапожникова. Если вы побываете здесь, то погрузитесь в эпоху XVII столетия, свидетелями которой являются тяжёлые сводчатые потолки, толстые, до полутора метров, стены, маленькие зарешеченные окна. Поможет этому и воссозданный быт той эпохи. Вам покажут, как была устроена жизнь семейства богатого гороховецкого купца. Вот обширные сени, где днём бывало суетливо от снующих по делам работников. Великолепна Красная палата, в которой купец принимал важных гостей. Жилые комнаты хозяина и хозяйки рассказывают об их каждодневных делах и заботах. Вам помогут заметить мельчайшие детали строгого старинного уклада семейной жизни, подчиненной правилам «Домостроя». Для более полного представления о жизни в Гороховецком уезде экспозиции на третьем этаже музея рассказывают о народных промыслах жителей этого края, а также можно познакомиться с выставкой русских самоваров.

Интересны и окрестности Гороховца. Вот Пужалова гора. Когда-то на её склоне был городской вишнёвый сад, правда, последнее время весьма запущенный. Теперь здесь в угоду времени разместился горнолыжный спуск с подъёмниками, прокатом горнолыжного инвентаря, уютным ресторанчиком, сауной и всем, что нужно для отдыха.

Своим названием Пужалова гора обязана легенде. Было это ещё в XVI веке. К городу подошёл значительный отряд татарского войска и встал на левом берегу реки лагерем, готовясь с утра дать бой. Но вот, на закате увидели «иноплеменные», как со стороны горы, возвышающейся за посадом, движется на них огромный воин с булавой в руке. Татары приняли это видение за недобрый знак. Утром они свернули лагерь, снялись с места, и ушли от стен Гороховца, не дав никакого боя. «Напужавшая» таким образом, неприятеля, эта гора с тех пор и стала называться Пужаловой.

Совсем рядом с Гороховцом находится и легендарная Лысая гора. Лысой её называют, потому что на ней ничего кроме травы не растёт. Ни с какими «ведь- минскими шабашами» эта гора не связана. Но место это особое, не простое. Есть даже легенда, что в XVI веке здесь Аманака, которого татарские воины на этом месте и похоронили, насыпав над могилой огромный холм, ставший впоследствии Лысой горой. С горы открывается завораживающий вид на Клязьму и заклязьминские дали. С её высоты луга, озёра и леса за рекой просматриваются до горизонта, место кажется совсем диким. Это место к тому же — археологический памятник. Именно здесь, на небольшом плато горы, было поселение угро-финского племени «меря». Здесь люди жили ещё в VI—V веках до нашей эры. Кстати, именно угро-финским племенам река Клязьма обязана своим названием. Славяне язычники использовали горку в ритуальных целях. И в этом смысле их можно понять: гора открыта солнцу, небу и всем ветрам.

Сам по себе Гороховец — это музей под открытым небом. Город как будто застыл в XVII веке, живёт в старинных декорациях, пользуясь всем, что осталось ему от предков. Любопытно, что за всё время своего существования этот маленький городок, затерянный среди лесов, переживая «взлёты» и «падения», никогда не перерождался в деревню. Но и не развивался до сколько-нибудь крупных размеров. Он всегда оставался маленьким провинциальным городком. Вместе с тем, история его тесно связана с историей страны. В первые несколько столетий своего существования — это стратегически важный пограничный рубеж. В 1612 году гороховчане одними из первых откликнулись на призыв Минина и Пожарского, направив в их войско своих ополченцев. Кстати, последний раз город был сожжён в 1619 году украинскими войсками, шедшими на помощь польским интервентам. В Отечественную войну 1812 года около полутора тысяч жителей Гороховецкого уезда воевали с наполеоновскими войсками в составе Владимирского ополчения. После разгрома Наполеона все крестьяне были возвращены своим хозяевам. После угасания периода пышного расцвета к концу XVIII века Гороховец становится захолустьем. К концу XIX — началу XX века в этот маленький городок всё-таки проникают осколки цивилизации. В городе существует водопровод, ливневая канализация, уличное освещение, главные улицы вымощены булыжником. В уезде получили развитие отхожие и кустарные промыслы. Есть и промышленность: котельный и судостроительный завод, бумаго-картонная фабрика, кирпичные заводы и т.д. Купечество не такое богатое, как в промышленных центрах или столицах. Из них выделяются И.А. Шорин и С.И. Семёнычев, Судоплатовы, Сапожниковы. Все они меценаты, активно участвуют в общественной жизни города, поддерживают городские, социальные программы, помогают неимущим. Например, И.А. Шорин в селе Красное строит начальную школу, лазарет для раненых в Первую мировую войну солдат. М.Ф. Сопожников содержит фонд для бедных невест и неимущих студентов, строит гимназии, больницу, богадельню.

После революции 1917 года советская власть в городе была установлена мирным путём. Все антисоветские выступления пресекались здесь силами Красной сотни, созданной из «сознательных» рабочих. На случай контрреволюционных выступлений в уезде была создана часть особого назначения (ЧОН). В 1918 году многие гороховчане уходят добровольно или призываются в Красную армию. В Гороховце формируется 60-й полк, входивший в состав 7-й Владимирской дивизии. Полк воевал на Южном и Западном фронтах гражданской войны. Особенно в Гороховце помнят героя гражданской войны С.М.Патоличева, именем которого названа площадь в центре города.

В 1920 году в городе проживало 3600 человек. Восстанавливали свои производства судостроительный завод и бумаго-картонная фабрика, на базе больших залежей красной глины в городе работали три кирпичных завода, мелкие предприятия объединял промкомбинат. На Благовещенской площади устраивались базарные дни, где торговали не только в торговых рядах, но и в ларьках, и с лотков. В городе кроме школ была гимназия, созданы духовой и симфонический оркестр, народный театр, проводились костюмированные балы-маскарады. Был и спортивный клуб, где занимались французской борьбой, штангой, имелась своя футбольная команда. На берегу Клязьмы находилась пристань, по реке ходили пассажирские и грузовые пароходы и баржи.

В настоящее время город насчитывает около 10 тысяч населения. Он стоит на шоссе Москва — Нижний Новгород, в 12 километрах от него проходит железная дорога. В этом небольшом городе расположены три действующих монастыря: мужской Троицко-Никольский, и женские — Сретенский и Знаменский. Кроме них ещё три храма имеют свои приходы: Благовещенский, Казанский и Всехсвятский. Восстанавливается Воскресенский собор. Епископ Владимирский и Суздальский Евлогий в ноябре 2007 года освятил на склоне Никольской горы источник в честь Святой Живоначальной Троицы. Возле него построены купели и часовенка. Это место пользуется неизменным уважением и интересом у горожан и туристов. Всё больше гостей приезжают в город в горнолыжный комплекс «Пужалова гора» зимой покататься на лыжах, а летом — на родельбане. Этот неприметный на карте городок обладает удивительными чарами. Здесь любят работать художники. Каждый год приезжают сюда на этюды студенты академий живописи и архитектуры из Москвы и Санкт-Петербурга. Сочетание различных архитектурных стилей и природного ландшафта делает Гороховец очень живописным. Как будто человек и природа действовали заодно, создавая красоту на века. Пребывание здесь позволяет увидеть и почувствовать красоту родной земли, окунуться в тайны многовековой русской истории, проникнуться уважением к своему народу.