горит пятка в гипсе что делать

Реабилитация после перелома пятки

Специалисты реабилитационного центра “Лаборатория Движения” помогут в восстановлении функций опорно-двигательного аппарата

Первичная консультация реабилитолога

Перелом пятки — сложная травма пяточной кости, надолго лишающая пациента двигательной активности и влияющая на здоровье всей ноги. При такой травме человеку накладывают гипс. Общий срок фиксации гипсовой повязки при переломе пятки составляет 8-10 недель.

Реабилитация после перелома пятки заключается не только в наложении гипсовой повязки: во время ее ношения атрофируются мышцы, ухудшается кровообращение в стопе, увеличивается риск осложнений, потому что нога остается неподвижной. В 10 из 10 случаев после такого перелома необходимо обращаться в реабилитационный центр, получить индивидуальную программу восстановления и добросовестно выполнять специальные упражнения на дому по окончании активного курса физиопроцедур.

Рассказывает специалист ЦМРТ

Дата публикации: 24 Декабря 2020 года

Дата проверки: 24 Декабря 2020 года

Содержание статьи

Консервативное лечение при переломе пяточной кости

Классическая реабилитация после перелома пяточной кости, которую применяли еще в СССР — это:

Традиционные методы восстановления после перелома пятки и снятия гипса эффективны и сейчас. Но в нашей клинике их осуществляют в комплексе с современными технологиями реабилитации, максимально ускоряя процесс заживления тканей.

Фармакопунктура

Введения лечебных препаратов под кожу в биологически активные точки на теле человека.

Лечебная физкультура (ЛФК)

Лечение людей с хроническими болезнями опорно-двигательного аппарата, легких, нервной системы.

Лечебный массаж

Направлен на снижение болевого синдрома, снятия спазма, поднятие мышечного тонуса и восстановление.

Современные методики реабилитации

В нашем реабилитационном центре пациентам со сломанной пяточной костью предлагают следующие методы для восстановления:

Горит пятка в гипсе что делать

Переломы пяточной кости составляют 60-70% от переломов костей заднего и среднего отделов стопы и около 2% от всех переломов костей скелета [1]. Лечение таких переломов требует значительного опыта хирурга, индивидуально подобранной тактики лечения и полноценного оснащения, но даже при соблюдении всех требований риск возникновения осложнений остается достаточно высоким. При анализе 108 случаев открытой репозиции и внутренней фиксации Sanders et al. отметил, что уже в раннем послеоперационном периоде у семи пациентов (6,5%) развилась невропатия икроножного нерва, у двенадцати (11%) – краевые некрозы кожи, а на более поздних сроках у двадцати девяти пациентов (31 стопа, 27%) развился артроз подтаранного сустава, вызывающий болевой синдром до 8-9 баллов по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) [2].

Чаще всего такие переломы происходят в результате высокоэнергетической травмы, например при ДТП или падении с высоты. В момент травмы происходит шесть основных смещений костных фрагментов: укорочение пяточной кости, снижение ее высоты, выдавливание ее латеральной стенки, латерализация бугристости пяточной кости, варусная установка бугристости, импрессия суставных поверхностей [3]. Все это в дальнейшем может привести к формированию целого ряда осложнений, которые не всегда удается устранить как при консервативном, так и при оперативном лечении.

Основная часть пациентов с последствиями переломов пяточной кости – это люди трудоспособного возраста [4]. Так, по результатам исследования Мирошниковой Е.А., доля лиц молодого и среднего возраста (18-59 лет) среди таких пациентов составляет 88%, при этом умеренный повседневный болевой синдром присутствует у 75% из обследованных пациентов, а постоянные сильные боли у 22% [5]. Схожие данные подтверждаются зарубежными авторами: Jackson III et al. в своей публикации отмечает, что доля лиц работоспособного возраста может достигать 90%, а постоянно существующий болевой синдром не позволяет этой категории пациентов вернуться к трудовой деятельности [1; 6; 7].

Только полноценное понимание патологических изменений, происходящих в момент травмы, а также знание всех возможных источников болевого синдрома у пациентов с последствиями переломов пяточной кости позволит практикующему специалисту избежать ошибок в постановке диагноза и четко определять объем лечения, необходимый для наиболее полного восстановления качества жизни пациента и возвращения к привычной трудовой деятельности.

Цель. В ходе анализа зарубежной и отечественной литературы, а также при клиническом и рентгенологическом обследовании пациентов выявить спектр всех возможных источников болевого синдрома у пациентов с последствиями переломов пяточной кости.

Материалы и методы. Для анализа литературы по данной тематике было отобрано 79 иностранных публикаций, выпущенных в период с 1993 по 2017 г., а также 22 отечественные публикации за период с 2008 по 2017 г. Для поиска публикаций были использованы интернет-ресурсы PubMed и eLibrary.

Клиническая часть исследования представлена 22 пациентами с последствиями переломов пяточной кости, прооперированными в период с 2016 по 2017 г. в клинике РНИИТО им. Р.Р. Вредена. В каждом из случаев первоначальная травма произошла в результате падения с высоты. Мужчин и женщин было одинаковое количество – по 11 человек соответственно, средний возраст пациентов составил 46,8±3,3 (20-79) года, а среднее время с момента травмы до момента осмотра составило 39,8±9,4 (8,4-175,1) месяца. Каждый пациент проходил клиническое и рентгенологическое обследование по стандартной методике для выявления источников болевого синдрома и выбора дальнейшей тактики лечения. Данные электронейромиографии использовались для выявления патологии нервов, рентгенограммы голеностопного сустава в прямой проекции использовались для выявления латерального импинджмент-синдрома, а в сложных случаях применялись данные компьютерной томографии для получения дополнительной информации о состоянии подтаранного сустава и форме пяточной кости. Для выявления переднего импинджмент-синдрома, помимо клинических тестов, применялась рентгенография голеностопного сустава в боковой поверхности, в некоторых случаях выполнялись специальные рентгенограммы для более четкой визуализации шейки таранной кости и переднего края большеберцовой кости. Интенсивность болевого синдрома оценивалась по визуально-аналоговой шкале болевого синдрома (ВАШ).

Результаты. Основными жалобами обследованной группы пациентов были болевой синдром, ограничение движений в голеностопном и подтаранном суставах, а также неудобства, связанные с изменением формы заднего отдела стопы (сложности при подборе обуви, «заваливание» стопы в сторону). Среднее значение по ВАШ болевого синдрома до оперативного лечения составило 6,5±0,3 (4-9) балла. Распределение пациентов по источникам болевого синдрома представлено в таблице. Средний объем тыльного сгибания в голеностопном суставе составил 6,36±1,15° (0-20°). Данное ограничение движений было с одной стороны вызвано контрактурой трехглавой мышцы голени, а с другой стороны уменьшением высоты заднего отдела и более горизонтальным положением таранной кости, что в некоторых случаях приводило к импинджмент-синдрому с передним краем большеберцовой кости.

Распределение пациентов по источникам болевого синдрома

Источник болевого синдрома

Абсолютное количество пациентов и доля в %

Артроз подтаранного сустава

Передний импинджмент-синдром в голеностопном суставе

Невропатия икроножного нерва

Остеофит на подошвенной поверхности пяточной кости

Остеофит в области прикрепления ахиллова сухожилия

Обсуждение. Болевой синдром у пациентов с переломами пяточной кости достаточно часто может сохраняться как после консервативного, так и после оперативного лечения [8; 9]. Учитывая большое количество причин, которые могут вызывать возникновение болей у данной группы пациентов, очень важно тщательно проводить клиническое обследование. Зачастую пациенты имеют сразу несколько источников болевого синдрома, поэтому для облегчения постановки диагноза следует разделить все возможные причины по локализации.

Болевой синдром по латеральной поверхности стопы может быть связан с: патологией сухожилий малоберцовых мышц, непосредственным костным конфликтом между латеральной стенкой пяточной кости и верхушкой наружной лодыжки, артрозом подтаранного сустава, артрозом пяточно-кубовидного сустава, наличием металлоконструкций, поражением икроножного нерва.

Выдавливание латеральной стенки пяточной кости может приводить к возникновению латерального импинджмент-синдрома [4; 8; 10–12] – сдавления мягких тканей и сухожилий малоберцовых мышц под верхушкой наружной лодыжки [13]. Причиной болевого синдрома в этом случае становится тендинит, теносиновиит, а в некоторых случаях полный вывих сухожилий на латеральную поверхность наружной лодыжки из их ложа [8; 14–16]. При анализе 421 случая Toussaint обнаружил, что в момент перелома пяточной кости вывих сухожилий наблюдается у 28% пациентов. Крайне редко открытая репозиция перелома дополняется вмешательствами по их стабилизации [17; 18]. Помимо этого, латеральная стенка может вступать в непосредственный костный конфликт с верхушкой наружной лодыжки, деформировать ее, ограничивать движения в голеностопном и подтаранном суставах, вызывая значительный болевой синдром [1].

Для оценки состояния сухожилий малоберцовых мышц следует выполнить их пальпацию на всем протяжении, что позволит определить зоны, где локализуются основные боли, и уменьшение пространства под наружной лодыжкой. Далее следует, не прекращая пальпацию, попросить пациента выполнить активную эверсию стопы. Это может спровоцировать вывих сухожилий, что будет ощущаться как щелчок с выходом сухожилий из малоберцовой борозды.

При внутрисуставных переломах пяточной кости артроз подтаранного сустава развивается у 23-72% пациентов [2; 19–22]. При наличии артроза подтаранного сустава пациенты могут жаловаться на необходимость «расходиться» с утра, невозможность ходить босиком по неровным поверхностям, нарастание болей и отека к концу дня [23]. При пальпации можно выявить локальную болезненность над таранным синусом. Пассивная и активная амплитуда движений в суставе снижается и также сопровождается болями [9].

Боли, которые исходят из подтаранного сустава, следует дифференцировать c артрозом пяточно-кубовидного сустава [24; 25]. Частота его возникновения может достигать 48%, но он далеко не всегда является симптоматичным. Локализация болей в этом случае будет располагаться дистальнее и книзу от таранного синуса. При наличии значительного смещения фрагментов движения в этом суставе блокируются, что приводит к снижению адаптации стопы к поверхности при ходьбе [26].

Металлоконструкции могут вызывать значительный дискомфорт, если выступают под кожей в зонах соприкосновения с обувью или контактируют с сухожилиями малоберцовых мышц [27]. Такие боли зачастую имеют явную локализацию, поэтому их достаточно легко выявить при пальпации.

Как после оперативного, так и после консервативного лечения пациенты могут предъявлять жалобы, связанные с патологией икроножного нерва [28]. Она может проявляться болями, возникающими в покое, парестезиями, гиперестезиями, нарушением или полным отсутствием кожной чувствительности по латеральной поверхности заднего отдела стопы. Причиной этого служит вовлечение нерва в рубец, образовавшийся в результате травмы или хирургического вмешательства. Для оценки нарушений следует четко определить зону, на которую распространяется то или иное нарушение чувствительности, а также применять тест Тинеля (постукивание по ходу нерва) для провоцирования характерных болей. В более сложных ситуациях необходимо применять электронейромиографию и диагностические блокады.

Болевой синдром по передней поверхности стопы чаще всего связан с передним импинджмент-синдромом в голеностопном суставе [29–33]. По данным Lindsay и Dewar, он возникает у 22-35% пациентов [34].

Уменьшение высоты пяточной кости, возникающее в результате перелома, приводит к уменьшению угла инклинации таранной кости, приближая ее положение к горизонтальному, увеличивая вероятность костного конфликта между передним краем большеберцовой кости и шейкой таранной кости, что вызывает болевой синдром в проекции суставной щели и ограничение тыльного сгибания в голеностопном суставе вплоть до его полного отсутствия [10; 35–37]. При этом также изменяется распределение нагрузки в суставе Шопара из-за формирования подвывиха в таранно-ладьевидном суставе, что рано или поздно приводит к развитию артроза [38].

Болевой синдром по медиальной поверхности стопы в некоторых случаях связан с невропатией большеберцового нерва, которая обусловлена выпячиванием медиальной стенки пяточной кости и формированием синдрома тарзального канала, либо непосредственным вовлечением нерва в рубцовый процесс [28; 39]. К проявлениям невропатии относятся: атрофия и нарушение функции мышц стопы, болевой синдром, парестезии, снижение либо полное отсутствие кожной чувствительности по внутренней и подошвенной поверхностям стопы [1]. Для дифференциальной диагностики следует применять тест Тинеля и тракционную пробу (появление характерных болей при тыльном сгибании и отведении стопы).

Рубцовый процесс по медиальной поверхности пяточной кости может также вовлекать сухожилие длинного сгибателя большого пальца, что приведет к формированию болевого синдрома за внутренней лодыжкой и контрактуре большого пальца [7]. Подтверждением диагноза в этом случае будет уменьшение степени контрактуры при подошвенном сгибании стопы.

Болевой синдром по задней поверхности пяточной кости чаще всего связан с остеофитами, возникающими после языкообразных переломов пяточной кости. Эти остеофиты могут стать причиной посттравматической деформации Хаглунда и вызывать соответствующий болевой синдром. При расположении остеофитов в толще ахиллова сухожилия в зоне его прикрепления к пяточной кости могут возникать боли по типу инсерционного тендинита [14]. Для диагностики следует применять рентгенографию пяточной кости в боковой проекции, а в более сложных случаях – магнитно-резонансную томографию.

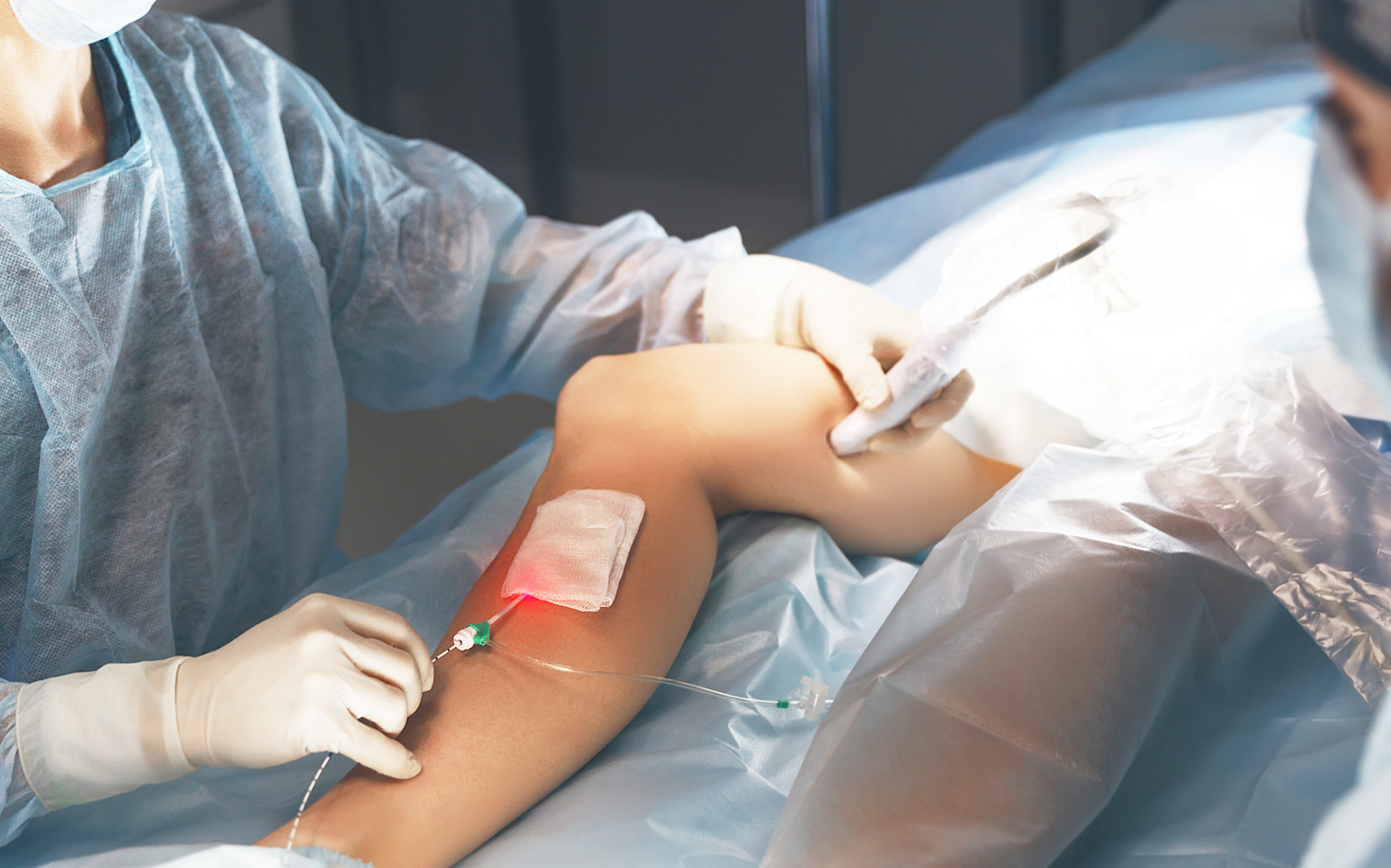

При наличии у пациента комбинации из вышеперечисленных причин болей постановка правильного диагноза становится достаточной сложной задачей. В таких случаях блокады с местным анестетиком могут помочь в дифференциальной диагностике [41]. Myerson и Quill в своем исследовании показали, что диагностические блокады с применением 1% Лидокаина, либо 0,5% Бупивакаина позволили выявить причину болевого синдрома у 21 из 24 пациентов. В сложных случаях выполнение таких блокад можно проводить под ультразвуковым контролем или с применением рентген-контраста.

В особую категорию следует отнести пациентов с комплексным региональным болевым синдромом (КРБС). Эта патология может развиваться как после оперативного, так и после консервативного лечения, но чаще всего является следствием нескольких операций и повреждения нервов. Этот диагноз устанавливается клинически в острую стадию заболевания, при этом пациенты жалуются на нестерпимые боли во всей стопе, гиперчувствительность к холоду и прикосновениям. На пораженной конечности волосы и ногти растут медленнее, кожа становится цианотичной, появляется атрофия мышц. На рентгенограммах определяется диффузная остеопения. КРБС является грозным заболеванием и требует своевременной диагностики и длительного, многопрофильного лечения [39; 42].

Выводы. Болевой синдром у пациентов с последствиями переломов пяточной кости значительно снижает качество жизни и является причиной стойкой потери трудоспособности. Большой спектр возможных источников болевого синдрома требует тщательной дифференциальной диагностики, включающей анализ жалоб, клиническое и рентгенологическое обследование, а в более сложных случаях дополнительных инструментальных методов и диагностических блокад. Только выявление каждого компонента болевого синдрома и его специфическое лечение может обеспечить возвращение данной группы пациентов к привычному образу жизни и трудовой деятельности.

Послегипсовый период: как быстро восстановиться после травмы

Любая травма — очень неприятная штука. Происходит в считанные секунды, а выбивает из колеи на недели, а то и месяцы. И даже если лечение прошло хорошо, и кости правильно срослись, кто «ломался», знает — после снятия гипса страдания не заканчиваются — начинается период восстановления. Иногда для полного выздоровления нужно даже больше времени, чем заняло лечение. А так хочется ускорить этот процесс! Чтобы вернуть прежнюю форму находившимся в гипсе атрофированным мышцам и восстановить функции конечности в оптимальные сроки существует специальный профессиональный реабилитационный массаж.

Чтобы человек, сняв с ноги гипс, вскочил и тут же побежал или недавно сросшейся рукой начал рисовать и писать, как раньше, бывает очень редко. Вернее сказать, не бывает вообще. После того, как конечность была долгое время обездвижена, ее мышцы атрофируются, подвижность суставов становится ограниченной, нарушается трофика, в месте перелома ухудшается кровообращение. Отеки, боль, трудности со сгибанием и разгибанием конечности — неизменные спутники послегипсового периода.

Поэтому в большинстве случаев тем, кто перенес травму, необходимо восстановительное лечение (физиопроцедуры, ЛФК, массаж).

В руках профессионала

Реабилитационный массаж (не путать с обычным тонизирующим массажем) позволяет усилить лимфо- и кровоток, что особенно актуально при травмах нижних конечностей, когда нужно, чтобы уменьшилась их отечность.

В отличие от других видов массажа, с помощью реабилитационного массажа с разработкой можно вернуть тонус мышцам, устранить их спазм, снизить болевой синдром, а то и предупредить его появление.

И главное — разработать суставы после гипса и восстановить их двигательную функцию в оптимально короткие сроки. Безусловно, при условии, что такой массаж будет выполнять квалифицированный и опытный специалист.

Массаж и самомассаж

Разработать сустав, вернуть связкам эластичность многим под силу и самостоятельно. Было бы, как говорится, желание. Но даже при большом желании восстановиться быстро вряд ли удастся. Только специалист по реабилитационному массажу точно знает, кому, когда и какую нагрузку необходимо дать, чтобы не навредить суставу, и какие именно методики позволят наиболее эффективно справиться с проблемой в каждом конкретном случае.

Специалист может начать сеансы массажа, когда конечность еще в гипсе.

«Самостоятельное восстановление после травмы возможно, но, как правило, происходит значительно дольше, — говорит специалист по реабилитационному массажу Мария Истифеева. — Иногда у пациента уходит на это полгода и даже год.

Пациенты, которые самостоятельно начинали разрабатывать сустав, обратившись за помощью и пройдя один сеанс профессионального реабилитационного массажа с разработкой, сразу отмечают положительный результат: конечность начинает двигаться намного лучше, боль утихает, уменьшается отёк.

Это происходит потому, что восстановление пациента проходит в тесном взаимодействии с врачом. Специалист по массажу обладает всей необходимой информацией об особенностях травмы, объеме возможной нагрузки на разных стадиях реабилитации, имеет возможность составить индивидуальную схему массажа и вместе с врачом отследить динамику восстановления».

После курса массажа специалист обязательно порекомендует комплекс упражнений для самостоятельного выполнения дома, которые помогут быстрее восстановиться.

Индивидуальный подход

«Многое зависит и от состояния связочно-мышечного аппарата человека, — отмечает Мария Истифеева. — Например, у детей связки более эластичные, поэтому при надлежащем лечении травмы реабилитационный период проходит быстрее, чем у большинства взрослых. То же можно сказать и о людях, занимающихся спортом и обладающих хорошей физической подготовкой. В основном бывает достаточно 15 сеансов, в некоторых случаях требуется 20 сеансов, максимум 25».

Количество сеансов массажа и их продолжительность подбираются индивидуально, в зависимости от возраста пациента, длительности иммобилизации конечности и, конечно, от характера травмы.

Основные этапы реабилитационного массажа:

В ЦНМТ можно пройти реабилитацию после перелома костей плеча, предплечья, пальцев рук, перелома в запястье и локтевом суставе, отрыва вращательной манжеты, разрыва связок и мышц, после перелома бедра, костей голени и стопы.

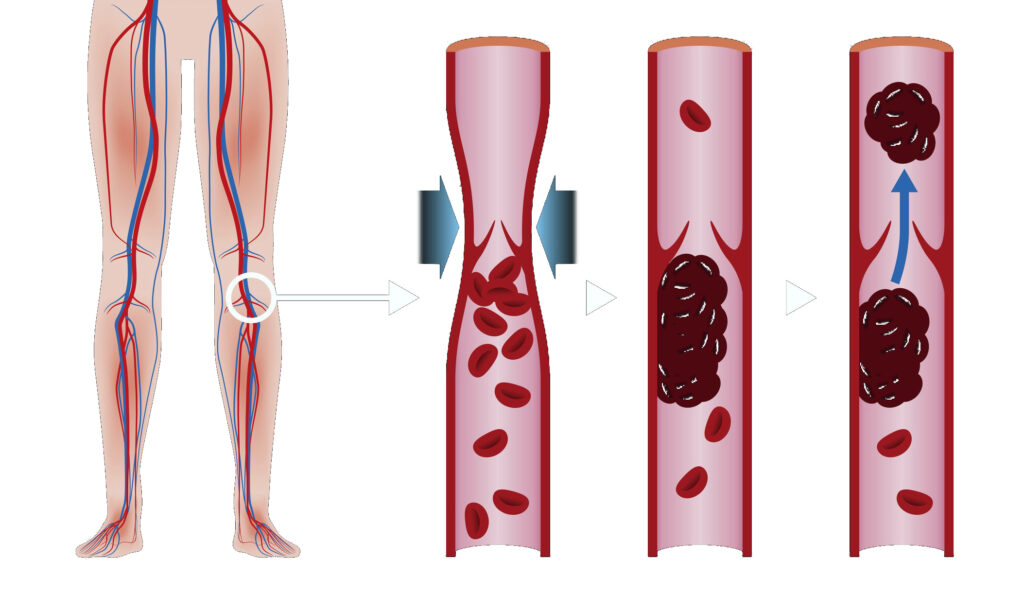

Признаки и симптомы тромбоза глубоких вен

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) возникает, когда сгусток крови (тромб) образуется в одной или нескольких глубоких венах вашего тела, обычно в ногах. Тромбоз глубоких вен может вызвать боль в ногах или их отек, но может протекать бессимптомно.

ТГВ может быть связан с заболеваниями, которые влияют на процесс свертывания крови. Тромб в ногах также может образоваться, если вы не двигаетесь долгое время, например, после операции или несчастного случая. Но и ходьба на экстремально большие расстояния может приводить к образованию тромбов.

Тромбоз глубоких вен – серьезное заболевание, потому что сгустки крови в ваших венах могут перемещаться по кровотоку и застревать в легких, блокируя кровоток (тромбоэмболия легочной артерии). Однако тромбоэмболия легочной артерии может возникать без признаков ТГВ.

Когда ТГВ и тромбоэмболия легочной артерии возникают одновременно, это называется венозной тромбоэмболией (ВТЭ).

Симптомы

Признаки и симптомы ТГВ:

Тромбоз глубоких вен может протекать без заметных симптомов.

Когда обратиться к врачу

Если у вас признаки или симптомы ТГВ, обратитесь к врачу.

При появлении признаков или симптомов тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) – опасного для жизни осложнения тромбоза глубоких вен – обратитесь за неотложной медицинской помощью.

Предупреждающие признаки и симптомы тромбоэмболии легочной артерии включают:

Подозреваете тромбоз глубоких вен? Обратитесь к профессионалам.

Причины

Все, что препятствует нормальному течению или свертыванию крови, может вызвать образование тромбов.

Основными причинами ТГВ являются: повреждение вены в результате хирургического вмешательства или травмы, а также в связи воспалением от инфекции или травмы.

Факторы риска

Многие факторы могут увеличить риск развития ТГВ, которые включают:

Осложнения

Осложнения ТГВ могут включать:

Профилактика

Меры по предотвращению тромбоза глубоких вен включают следующее:

Ежедневно во время движения пятка выдерживает колоссальную нагрузку. Она состоит из костей, сухожилий и мягкой жировой прослойки. Пятка отлично справляется с ролью амортизатора, однако она крайне подвержена травматическим повреждениям. Это вызвано тем, в стопе расположено множество чувствительных нервных окончаний. Если у пациента появилась резкая боль в пятке сбоку с внутренней стороны, нужно обратиться к медицинскому специалисту, так как это может свидетельствовать о развитии воспалительного заболевания. Чаще всего дискомфорт проявляется по утрам, а также после физических нагрузок.

Причины боли в пятке с внутренней стороны стопы

Существует ряд факторов, которые могут вызвать дискомфорт при ходьбе. Основные причины, почему болит пятка с внутренней стороны стопы:

Такие воспалительные процессы, как бурсит и артрит поражают соединительную ткань, идущую вдоль всей стопы. При этом боль в пятке сбоку с внутренней стороны, как правило, носит тянущий характер. Она снижается, если сделать легкий массаж. Обострение происходит при повышенной физической нагрузке, например, при длительных прогулках или подъеме по лестнице. При фасциите происходит воспаление уплотненного участка соединительной ткани. Ему предшествует отложение солей. Впоследствии из-за этого появляется боль в правой или левой пятке сбоку с внутренней стороны. При этом дискомфорт нарастает по утрам, однако при ходьбе он стихает. Характер ощущений — резкий и сильный.

Дискомфорт появляется также и при воспалении сухожилия. При этом боль концентрируется в пятке сбоку с внутренней стороны стопы. Чаще всего пациенты жалуются на острое покалывание.

Нередко дискомфорт появляется вследствие реактивного артрита. Его вызывают сторонние мочеполовые инфекции, например, гонорея или хламидиоз. Несмотря на то, что очаг воспаления находится на расстоянии от стопы, боль отдает именно в пятку. Чтобы устранить ее, необходимо начать лечение основного заболевания.