глюкоза для мозга зачем нужна

«Мозгу нужен сахар» и еще 6 распространенных мифов об углеводах

Углеводы — это органические соединения — сахариды, в процессе расщепления которых образуется главная энергетическая монета организма — глюкоза. С кровью глюкоза доставляется в клетки при участии гормона инсулина.

Глюкозой мы «расплачиваемся» за все процессы, происходящие в нашем теле — работа центральной нервной системы, мозга, мышц, пищеварения и другие жизненно важные функции. Избыток глюкозы преобразуется в запасное вещество — гликоген, который хранится в мышцах, печени, сердце.

Эти запасы дают нам возможность нормально функционировать и не падать в обморок между приемами пищи. Если запасы гликогена переполнены, то избыток глюкозы превращается в жир.

Миф № 1: От углеводов толстеют

Мы толстеем не от определенных продуктов, а от переизбытка калорий в целом. Просто углеводсодержащие продукты — это вкусно, и многие не могут отказаться от добавки. Скорее всего, это будет не дополнительная порция овощей и зелени, а очередная пачка печенья или шоколадка.

Миф № 2: Продукты с высоким ГИ приводят к накоплению жира

Простые углеводы вызывают быстрое повышение глюкозы в крови и стимулируют выброс большого количества инсулина. Если подобные скачки происходят слишком часто, то может развиться инсулинорезистентность — клетки теряют чувствительность к инсулину, растёт концентрация глюкозы в крови, которая в дальнейшем перерабатывается в жир. Также резкий спад инсулина вслед за его подъемом, приводит к быстрому возникновению чувства голода.

Мы снова едим и снова получаем калории. Продуктами с высоким ГИ легче переесть, поэтому перекусывать сладостями не стоит.

Миф № 3: Сахар нужен мозгу

Нервные клетки вкусового аппарата воспринимают сладкий вкус и дают сигнал в мозг к выработке эндорфинов и дофамина — химических соединений, приносящих удовольствие. Эти вещества на время уменьшают боль и стресс. Кроме того, сахар обеспечивает почти мгновенный прилив энергии, усталость уходит, повышается настроение и увеличивается работоспособность. У человека закрепляется рефлекс, что сладости — это классно.

Но эффект длится недолго. Вскоре, чтобы почувствовать прилив сил, нам снова нужна доза. Со временем без сладкого становится совсем грустно. А дозу все время приходится повышать для того, чтобы просто почувствовать себя нормально. Всемирная организация здравохранения рекомендует ограничить потребление сахара до 10%

от суточной калорийности рациона.

Миф № 4: Коричневый сахар полезнее, чем белый

Обычно коричневый сахар получают добавлением мелассы в кристаллы белого сахара. За счет этого немного повышается содержание в сахаре минеральных веществ, но настолько незначительно, что влияния на здоровье добавка не оказывает. Вкусовые свойства коричневого и белого сахара различны, но прочие отличия между ними минимальны.

Миф № 5: От фруктов нельзя поправиться

Фрукты содержат сахар — фруктозу. Усвоение глюкозы и фруктозы отличается. Если глюкоза хранится в виде гликогена в мышцах и печени, то фруктоза такой формы не имеет. Фруктоза в организме имеет 3 пути:

50 г чистой фруктозы можно съесть без угрозы образования нового жира. Не углеводов, содержащихся во фруктах, а именно фруктозы. А это около килограмма бананов. Фрукты должны присутствовать в вашем рационе и если не превышать норму калорий, то они принесут только пользу.

Миф № 6: Фруктовые соки помогают худеть

С фруктовыми соками стоит быть аккуратными. В отличие от цельных фруктов соки почти не содержат клетчатки, у которой нет энергетической ценности, поэтому в них гораздо больше калорий на единицу массы. Сок может быть панацеей, если вы употребляете его вместО еды, а не вместЕ с едой. Свежевыжатые соки значительно меньше нагружают пищеварительную систему, чем твердая пища.

Поэтому энергия, которая обычно идет на переваривание, может быть направлена на очистительные и восстановительные процессы. Однозначное ДА стоит сказать зеленым и овощным сокам. Они богаты антиоксидантами, витаминами и почти не содержат сахар. Поэтому именно зелёным стоит отдавать своё предпочтение в разнообразном сочном мире.

Миф № 7: Глютен опасен для здоровья

Глютен — это белок, содержащийся в пшенице, ячмене, камуте и спельте (полбе). По данным Всемирной организации гастроэнтерологов (WGO), примерно 1% людей во всём мире страдает генетической непереносимостью продуктов питания, в составе которых есть глютен. Таким людям строго не рекомендовано употреблять любые продукты из пшеницы, ржи или ячменя.

Пищеварительная система всех остальных 99% людей усваивает глютен по-разному. У некоторых иммунная система проявляет чрезмерную бдительность и рассматривает глютен как чужеродного агента, начинает производить в ответ антитела, которые кроме глютена могут поражать собственные ткани организма. Это может проявляться как воспаление, болезни суставов, кожи, тревожность и скачки настроения.

Сладкое полезно для мозга?

Для работы мозга нужны углеводы, точнее глюкоза, — это его основное топливо. Мозгу без разницы, съели вы конфету, торт или банан — все три продукта будут источниками глюкозы. Но избыток сахара может сказаться на других органах и здоровье в целом.

Зачем мозгу глюкоза

Как глюкоза влияет на умственные способности

Учёные изучают, как уровень глюкозы влияет на когнитивные способности. Обзор 2011 года показал, что прием подслащенных напитков временно улучшает эпизодическую память у пожилых людей. Молодым и здоровым достаточный уровень глюкозы помогал справиться с запоминанием и воспроизведением информации в условиях повышенных умственных нагрузок.

В другом обзоре 2020 года собрали исследования, в которых не только сравнивали результаты когнитивных тестов с приемом сладкого напитка и без него, но и фиксировали изменения в работе мозга на магнитно-резонансной томографии (МРТ) и электроэнцефалограмме головного мозга (ЭЭГ). Авторы подтвердили, что глюкоза на время усиливает работу регионов мозга, ответственных за эпизодическую память и внимание. Получается, не зря в школе и университетах разрешают на экзамены брать с собой шоколадку.

Хоть дополнительная глюкоза и позволяет успешнее справляться с некоторыми когнитивными задачами, наедаться пирожными в надежде стать умнее не стоит. В норме организм тщательно регулирует уровень глюкозы — следит, чтобы ее не было слишком много или мало. В мозге с этим помогает гематоэнцефалический барьер — слой клеток, между кровеносными сосудами и тканью мозга, который контролирует, какие вещества попадают в мозг. В этом пространстве есть специальные белки-переносчики — «ворота», которые открываются, когда нужна глюкоза, и закрываются, когда ее уже достаточно.

Глюкозу можно получить не только из шоколадок

По некоторым данным, мозг потребляет до 120 грамм, или 420 ккал, глюкозы за день. Согласно другим данным из книги «Диета для ума. Научный подход к питанию для здоровья и долголетия» невролога и нутрициолога Лайзы Москони, мозгу нужно в два раза меньше глюкозы — 62 грамма. Это три столовые ложки сырого меда или семь килограммов шоколадного печенья в день.

Поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендует сокращать количество свободного сахара в рационе до 10% (12 чайных ложек сахара), а лучше — до 5%. Чтобы этого достичь, можно, например, заменять чаепитие с конфетами на чаепитие с фруктами или перестать покупать сладкую газировку.

Мозг и сахар. Где взять энергию для умственной деятельности?

Дело в том, что тело человека извлекает необходимую ему энергию из жира и из сахара. А мозгу нужна только глюкоза. Человеческий организм работает на сахаре как на топливе: глюкоза — основной источник энергии. Все углеводы, попадающие в организм, превращаются в глюкозу. Она попадает в кровь и разносится по всему телу, давая необходимую для процесса метаболизма энергию. А преодолев гематоэнцефалический барьер, глюкоза беспрепятственно попадает в мозг.

Мозг работает без перерыва 24 часа в сутки, глюкозы нужно много, ее просто нет возможности запасать. И получить ее можно из пищи. Таким образом, глюкоза жизненно необходима для нормальной умственной деятельности человека. Если ее уровень снижается, организм приспособился превращать в нее фруктозу, лактозу и другие сахара.

Но не нужно спешить объедаться пирожными или другими вкусностями. Глюкоза беспрепятственно проникает в мозг только тогда, когда в этом есть необходимость. При избытке глюкозы она накапливается в организме в виде лишнего веса. Глюкоза, попавшая в мозг, но не израсходованная немедленно, превращается в гликоген. Это минимальный резерв энергетических веществ, рассчитанный на короткий промежуток времени, до следующего приема пищи. При снижении потребляемого числа углеводов, этот запас постепенно расходуется. Когда же он истощается, организм начинает сжигать пищевой жир и синтезировать кетоновые тела. Кетоновые тела — единственно возможный альтернативный энергетический источник для мозга.

Люди, которые придерживаются низкоуглеводной диеты, потребляют больше насыщенных жиров, ограничивая при этом углеводы и клетчатку, вынуждая организм сжигать сахара и жир. Но это уже достаточно экстремальные условия для организма. Это крайний вариант для мозга, ему необходимо хотя бы 30% энергии получать в виде глюкозы. Длительное голодание мозга приводит к нарушению мозговой деятельности, гипогликемии (резкому снижению уровня сахара в крови). Для хорошего самочувствия необходимо ежедневно поддерживать достаточный уровень глюкозы в организме.

Для правильного питания необходимы те продукты, которые являются источником глюкозы. К этой группе не относятся легкоусваиваемые углеводы: белый хлеб, сдоба, сахар. Гораздо больше необходимой мозгу глюкозы содержат свекла, лук, репа, турнепс, виноград, киви, изюм, финики, мед, кленовый сироп. Как же определить, сколько глюкозы достаточно организму? В среднем, человеку необходимо примерно 62 грамма глюкозы в сутки, что составляет 250 ккал. Но это должны быть продукты с глюкозой, а не сахар. Например, 3 столовые ложки меда — суточная норма.

Для сохранения здоровья очень важно не перебарщивать с потреблением сахара. Для стабильной работы мозга уровень сахара в крови должен поддерживаться на достаточном уровне. Высокий уровень сахара уже несет угрозу для работы мозга. Человеку для предотвращения диабета и деменции лучше заменить сахар на полезные источники глюкозы. В этом поможет гликемический индекс — показатель, характеризующий продукты по степени повышения сахара в крови. Низкий гликемический индекс у тех продуктов, которые незначительно увеличивают уровень сахара в крови. Высокий — соответственно сильно увеличивают. Второй полезный показатель гликемическая нагрузка — указывает на содержание клетчатки и скорость всасывания сахара в кровь.

Среди наиболее вредных для человека продуктов: сладкие напитки, соки, сдоба, конфеты и сладости, хлебобулочные изделия. Продукты, богатые на клетчатку и сложные углеводы, считаются оптимальными: вишня, грейпфрут, тыква, морковь, чечевица, нут, фасоль, цельнозерновая пшеница. Все, кто любит сладкое, должны употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки. Она не только регулирует уровень сахара в крови, но и способствует хорошему пищеварению. Фрукты и овощи, как известно, полезны для организма из-за своего содержания растворимой и нерастворимой клетчатки. А если захочется сладенького, можно баловать себя черным шоколадом с высоким содержанием какао или попкорном. Так что для полноценной работы мозга специалисты рекомендуют сосредоточиться на продуктах с низким гликемическим индексом и низкой гликемической нагрузкой.

Почему мозг не может без глюкозы, и откуда ее лучше брать?

Мозгу постоянно нужна энергетическая подпитка, чтобы он был активным. И если тело может извлекать энергию из жира и сахара, то мозгу нужна исключительно глюкоза.

Глюкоза — главное топливо

Углеводы, которые с продуктами попадают в организм, превращаются в глюкозу. Она всасывается в кровь и разносится по всему организму, предоставляя энергию для метаболизма. Именно глюкоза обеспечивает питание миллиардов клеток мозга. Поскольку мозг работает постоянно, то и расходует он глюкозу непрерывно, не успевая делать запасы.

Нутрициологи подтверждают, что глюкоза крайне необходима для нормальной мозговой деятельности. И мозг настолько зависим от глюкозы, что научился превращать в нее другие сахара при крайней необходимости. Например, в глюкозу преобразуются:

Многие диетологи советуют употреблять меньше углеводов. Есть много популярных диет с низкоуглеводным рационом. Однако значительно сокращать количество углеводов, а тем более полностью их исключать, не следует. Ведь именно они дают необходимую глюкозу. Если ее не хватает, мозг становится уязвимым.

Правильные углеводы

Часто люди представляют себе углеводы в виде сахара, белого хлеба, выпечки. Однако далеко не из этих продуктов нужно добывать глюкозу для мозга. Около 88% от дневной нормы глюкозы, необходимой мозгу, содержится в 100 граммах зеленого лука, 76% — в турнепсе, 56% — в репе, 52% — в кураге, 48% — в киви, 40% — в винограде, 31% — в свекле. Еще полезны в этом плане изюм, финики, мед, кленовый сироп.

В сладостях, выпечке, наоборот, больше других сахаров. Для мозга же предпочтительнее натуральная глюкоза.

Сколько глюкозы нужно мозгу в день?

Для здоровой и активной работы мозга взрослого человека необходимо в среднем 62 г глюкозы в сутки. В зависимости от индивидуальных особенностей показатель меняется. Такое количество глюкозы — это меньше 250 ккал в день. Например, дневную норму можно получить, съев три столовых ложки меда. А если пытаться получить такое количество глюкозы из шоколадного печенья, например, придется съесть около 7 кг!

Высокий и низкий сахар

Необходимо следить не только за количеством глюкозы, но и за общим количеством потребляемого сахара. При низком уровне сахара снижается мозговая активность, при высоком — увеличивается риск развития деменции, даже при нормальном уровне глюкозы. И даже если уровень сахара будет удовлетворительным для тела, то это может быть плохо для мозга. Чтобы мозг был в порядке необходимо ограничить потребление сахара, а также заменить вредные сахара полезными.

Для мозга вредны продукты, быстро повышающие уровень сахара и содержащие мало растительной клетчатки. К ним можно отнести:

Стабильный уровень сахара обеспечат такие продукты:

В этих продуктах содержатся сложные углеводы, богатые клетчаткой, которые переварить труднее, в связи с чем сахар медленнее поступает в кровь. А клетчатка не только помогает регулировать уровень сахара в крови, но и положительно влияет на работу пищеварительного тракта и иммунной системы.

Если вы будете следовать этим рекомендациям по питанию, то вы сможете сделать мозг счастливым. Кроме того, чтобы мозг активно развивался и становился продуктивнее, его нужно постоянно тренировать. У Викиум есть много интересных и эффективных тренажеров, которые обеспечат полезную для мозга нагрузку. С их помощью вы сможете улучшить память, внимание, концентрацию и другие когнитивные функции.

Прожорливый мозг

Чтобы голова была светлой, а чистый разум воссиял, клеткам мозга пришлось освоить разные профессии, разделив функции уже на этапе утилизации источников энергии

Автор

Редакторы

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Мозг — признанный лидер по потреблению глюкозы среди внутренних органов. И это невзирая на свой достаточно скромный вес. Примерно четверть ежедневно поступающей в организм глюкозы используется мозгом. Каким образом нейроны мозга способны потреблять такой большой объем энергии? Является ли такая расточительность для организма эволюционно устаревшим механизмом? А может, природа давно уже подчинила энергетическую зависимость мозга, поставив ее под особый контроль? И как в итоге в клетках мозга протекают процессы энергетических превращений?

«Био/мол/текст»-2016

Спонсор номинации — Future Biotech, проект, объединяющий профессионалов и энтузиастов в области биологии и биотехнологий.

Генеральным спонсором конкурса, согласно нашему краудфандингу, стал предприниматель Константин Синюшин, за что ему огромный человеческий респект!

Спонсором приза зрительских симпатий выступила фирма «Атлас».

Распределение «богатства»

Общеизвестно, что для нормального функционирования всех органов нашего тела необходима энергия. Бόльшую часть энергии при обычном рационе человек получает путем превращения поступающих в организм углеводов в глюкозу и разложения последней до углекислого газа и воды, что сопровождается запасанием необходимой для нас энергии в виде аденозинтрифосфатов (АТФ) или других макроэнергетических соединений.

Каким же образом осуществляется распределение полученного организмом «богатства» в виде источников энергии — согласно законам социализма (равное количество для каждого) или капитализма? Оказалось, что даже в условиях нашего организма запасы энергии расходуются среди всех органов неравномерно. И здесь это распределение скорее напоминает разделение «по заслугам». Обычно мозг использует до 50% всей глюкозы, поступающей из печени в кровь, что соответствует примерно 100 граммам глюкозы в день. Не так уж мало для мозга, вес которого равен приблизительно двум процентам от массы всего тела. Установление ведущей роли мозга в потреблении энергетических запасов легло в основу теории «эгоистичного мозга» («selfish brain» theory) [1].

Такое интенсивное расходование энергии мозгом обусловлено, с одной стороны, большими затратами общей энергии клеток на генерацию трансмембранных ионных градиентов [2] и нервных импульсов, а с другой — на ведение «домашнего хозяйства»: процесса, обеспечивающего целостность и нормальное функционирование клеток мозга. Соотношение между этими двумя процессами оценивается как 2:1 [3]. Самое активное участие в энергозависимых процессах мозга принимают две группы клеток — нейроны и астроциты.

Роли предопределены

Нейроны — это высокоспециализированные клетки, способные генерировать и проводить электрические импульсы. Это — клетки-специалисты, так как функция каждого нейрона строго определена. В течение долгого времени происходит так называемый процесс обучения нейрона выполняемой им функции. Средний человеческий мозг содержит около 100 миллиардов обученных нейронов, и в среднем каждый нейрон соединяется с 1000 других нейронов. Это приводит к образованию обширных и сложных нейронных сетей, которые служат основой для обработки и передачи мозгом информации. Ввиду сложных интегративных взаимодействий каждого нейрона замена этих клеток в нейронных сетях с сохранением целостности выполняемой ими функции почти (если не совсем) невозможна.

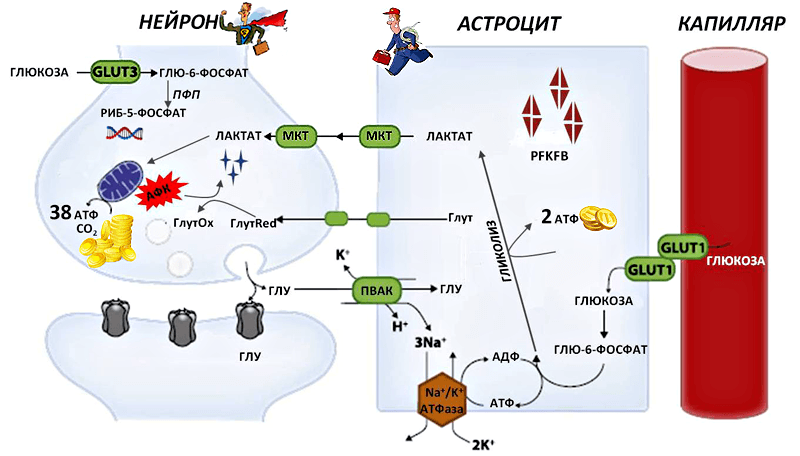

Астроциты — это специализированные глиальные клетки, чья функция заключается главным образом в обеспечении нейронов энергетическими ресурсами и в борьбе с активными формами кислорода (АФК) и азота [4]. При этом количество астроцитов в мозге в несколько раз превышает количество нейронов, и в результате получается, что каждый нейрон включен в целый ансамбль астроцитарных клеток.

Довольно разные функции нейронов и астроцитов определяют и разные пути использования энергетических ресурсов этими клетками. Глюкозо-6-фосфат, образующийся из глюкозы, нейронами по большей части направляется в цепь метаболических превращений пентозофосфатного пути (ПФП), а в астроцитах вовлекается в цепь гликолитических реакций [5]. И это принципиальное различие нейронов и астроцитов. Дело в том, что в пентозофосфатном пути образуются предшественники для синтеза нуклеотидов ДНК и РНК [6], а также восстановительные эквиваленты, необходимые нейрону для регенерации белка антиоксидантной защиты мозга — глутатиона. В ходе же гликолиза образуется большое количество энергии, которая используется в разных биосинтетических процессах как «универсальная валюта». Подобная свобода для возможных метаболических реакций в астроцитах и относительная консервативность путей в нейронах связаны с функциональным состоянием клеток. Нейроны генерируют потенциалы действия, проводят возбуждение, интегрируют информацию с разных рецепторов. Это довольно сложно устроенные клетки. И как любые клетки нашего мозга, они подвержены нарушениям в структуре ДНК и влиянию процессов окисления. Вновь напомним, что каждый нейрон оказывается еще и незаменимым. Вот и приходится нейронам всячески продлевать себе «молодость», то есть поддерживать себя в функционально активном состоянии. ПФП в этом смысле — путь, который обеспечивает возможность репарации поврежденных участков ДНК и функционирования в нейронах механизма борьбы с активными формами кислорода.

Задача астроцитов — это создание условий для нормальной активности нейронов (рис. 1). Ради этого астроциты готовы и энергией нейроны обеспечить в большом количестве, и защиту от окислительного стресса организовать. Единого пути для решения поставленных задач пока не сложилось. Поэтому приходится астроцитам сжигать всю глюкозу в гликолитической «печи», а уже потом использовать запасенную энергию для оплаты разных метаболических активностей. Такая последовательность реакций, например, обеспечивает синтез в астроцитах широкого спектра ферментов антиоксидантной защиты, включая оксидоредуктазу, глутаматцистеинлигазу, глутатионпероксидазу, глутатионредуктазу, глутатионтрансферазу, а также глутатион и витамин Е. Еще один важный исход протекания гликолиза в астроцитах — образование из глюкозы молочной кислоты (лактата), которая способна перемещаться во внеклеточное пространство. Что же в этом особенного? Дело в том, что лактат, оказавшись в нейронах, может сначала восстанавливаться до пирувата, а затем через цепь реакций цикла трикарбоновых кислот (ЦТК) и при помощи митохондриальной цепи образовывать целый «фейерверк» молекул АТФ. Благодаря такой сложно устроенной машинерии метаболических превращений, в итоге в нейронах образуется 38 молекул АТФ — против двух молекул АТФ, которые в ходе гликолиза образуются в астроцитах. Получается своеобразный аттракцион энергетической щедрости со стороны астроцитов. Строго говоря, астроциты и не нуждаются в таком количестве энергии, которую отдают нейронам. А вот нейронам такое энергетическое обеспечение оказывается крайне необходимым, потому как генерация импульсной активности и тонкая регуляция рецепторов и ионных каналов в мембране являются «дорогими» процессами и требуют высоких энергетических затрат.

Строгий контроль

Для точной настройки скорости гликолиза (высокой в астроцитах и относительно низкой — в нейронах) во всех клетках мозга работает регуляторный фермент 6-фосфофрукто-2-киназа/фруктозо-2,6-бисфосфатаза (PFKFB) [7]. Высокий уровень ферментативной активности PFKFB в астроцитах способствует высокой скорости в них гликолитических реакций. Однако что произойдет, если нейроны снизят скорость основного ПФП и, подобно астроцитам, наладят процессы гликолиза? Экспериментально показано: за этим последует катастрофа — гибель нейронов. Дело в том, что такое усиление гликолиза в нейронах ведет к сокращению образования фермента антиоксидантной системы — глутатиона (между прочим, единственного пептидного вещества, образующегося непосредственно в нейронах и спасающего их от окислительного стресса), усилению окислительного стресса и наконец к апоптотической гибели клетки. Таким образом, разделение энергетических путей оказывается процессом, строго приспособленным к повышению выхода энергии мозгом и одновременно очень консервативным с точки зрения возможности реализации в разных типах клеток.

Опасный «голод» мозга

Согласно наиболее популярной сейчас точке зрения, именно в изменении энергетического состояния мозга лежит причина (по крайней мере, одна из главных причин) судорожных состояний и гибели клеток в структурах мозга [8]. В результате снижения энергообеспечения клеток мозга из-за травм, ишемии или опухоли под ударом оказываются в первую очередь системы регуляции тормозных процессов в нервной ткани. Как ни странно, именно тормозные процессы требуют от нейронов мобилизации энергетических затрат. Недостаток энергии приводит к неспособности клеток затормозить возбуждение и к постепенному распространению возбуждающей волны во все области мозга. Неконтролируемая постоянная активация клеток вызывает еще большее истощение их энергетических запасов и приводит к окислительному стрессу. В результате падения активности антиоксидантной защиты ниже критического уровня происходят необратимые изменения в клетках. Формируется замкнутая цепь губительных событий: судорожная активность вследствие развившегося дефицита энергии в одних структурах мозга вызывает новые эпизоды приступов. И получается, что, однажды начавшись, судороги постоянно порождают новые судороги.

В исследованиях механизмов развития эпилептической активности было установлено, что судорожные приступы развиваются в первую очередь при наследственных заболеваниях, нарушающих нормальный метаболизм энергии в мозге [9]. Причем резкое снижение главного источника энергии — глюкозы — даже у людей, не страдающих эпилепсией, приводит к тяжелым судорожным припадкам [10]. Аналогичный эффект наблюдается у людей, страдающих эпилепсией, после сна, когда концентрация глюкозы в крови резко падает из-за длительного перерыва в поступлении пищи, то есть примерно восьмичасового голода [11].

Разделяй и «процветай»

Экономистами со времен А. Смита и А. Вебера было подмечено, что прогресс в развитии производительной силы от труда, искусства, умения или сообразительности — следствие разделения труда. Разделение труда в этом смысле является важнейшим и непременным условием прогрессивного развития экономики любого государства, любого общества. Этот принцип разделения «трудовых» обязанностей в полной мере можно отнести и к работе сложных биологических систем.

Эволюционно так сложилось, что принцип разделения функций клеток позволил «прокачать» каждую отдельную способность организма. Увеличивающаяся сложность и специализация функций в конце концов привели к потребности в их координировании и, как следствие, увеличению нагрузки на мозг. В результате нейроны полностью отказались от ведения «домашнего хозяйства» и увеличили объем полезной работы. А так как без домашней жизни и надежного тыла работать хорошо и долго не получается, постоянные хлопоты о состоянии нейронов перешли к астроцитам. Закрепление функций клеток произошло уже на уровне источников энергии. Отсутствие конкуренции за источники питания позволило астроцитам и нейронам сконцентрироваться на выполняемых ими функциях. В итоге получилось так здорово, что энергетических запасов стало хватать не только на координацию функций тела, обеспечивающих выживание, но и на «халтурку» в виде сознательной деятельности, сильно продвинувшей животных в эффективности их труда.