гистоплазмоз что это такое

Гистоплазмоз

МКБ-10

Общие сведения

Гистоплазмоз (болезнь Дарлинга, ретикулоэндотелиальный цитоплазмоз) – грибковое заболевание, вызывающее поражение системы мононуклеарных фагоцитов и протекающее с ограниченными или генерализованными проявлениями. Гистоплазмоз является эндемической инфекцией для западных и южных штатов США, стран Центральной и Южной Америки, Африки; реже встречается в Европе и Азии. Известны единичные эпизоды заболеваемости гистоплазмозом в России, однако не исключены завозные случаи микоза. Мужчины болеют гистоплазмозом в 2 раза чаще женщин, дети вдвое чаще, чем взрослые.

По клиническому течению выделяют гистоплазмоз легких, внелегочной гистоплазмоз (кожи, слизистых оболочек, ЦНС и др. органов) и диссеминированный гистоплазмоз. Течение легочного гистоплазмоза может быть бессимптомным, острым (клинически выраженным) и хроническим. Важным фактором, определяющим тяжесть течения и прогноз гистоплазмоза, является состояние клеточного иммунитета. Тяжелые диссеминированные формы болезни Дарлинга обычно возникают у детей, пожилых людей, ВИЧ-инфицированных, пациентов с лейкемией и лимфомами.

Причины гистоплазмоза

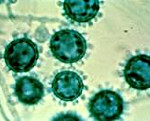

Диморфный гриб Histoplasma capsulatum, являющийся возбудителем гистоплазмоза, может существовать в 2-х формах: тканевой (дрожжевой) и мицелиальной (культуральной). В организме человека встречается тканевая форма микроорганизма, поражающего клетки органов ретикулоэндотелиальной системы (печени, селезенки, лимфоузлов и др.). Культуральная форма гриба развивается вне организма, при температуре ниже 30°С и хорошо растет на питательных средах. Гистоплазмы длительно сохраняются в воде и во влажной почве; быстро гибнут под воздействием дезинфицирующих средств.

Природным резервуаром грибка служит почва, загрязненная пометом и фекалиями инфицированных животных и птиц (летучих мышей, собак, кошек, кур, голубей и др.). Благоприятной средой для развития грибов являются заброшенные строения и колодцы, пещеры, гроты, дупла старых деревьев, кондиционеры и пр. Заражение человека гистоплазмозом происходит воздушно-пылевым путем при вдыхании элементов грибка с частицами пыли, часто при проведении строительно-земляных работ. В группе риска по заболеваемости гистоплазмозом находятся сельские жители, фермеры, рабочие птицеферм, шахтеры, геологи, туристы, спелеологи и др. Передача гистоплазмоза от животных человеку или от человека человеку исключена.

В большинстве случаев входными воротами инфекции служат дыхательные пути. Попав в бронхи и альвеолы, споры гистоплазм превращаются в тканевую форму и обусловливают развитие первичного очага в легких и регионарных лимфатических узлах. В легочной ткани развивается гранулематозный процесс с исходом в некроз, изъязвление или кальциноз, реже – абсцедирование. Острый легочный гистоплазмоз по своему патогенезу похож на первичный туберкулез легких. Попадая в системный кровоток гистоплазмы вызывают сенсибилизацию организма и выработку специфических антител. Иногда патологический процесс этим ограничивается, что соответствует субклинической форме гистоплазмоза. В других случаях гематогенное распространение грибковой инфекции обусловливает развитие диссеминированного гистоплазмоза.

Симптомы гистоплазмоза

В связи с аэрогенным путем инфицирования в клинике гистоплазмоза преобладает легочная форма. Первичные внелегочные формы болезни Дарлинга встречаются редко; обычно поражение кожи, слизистых оболочек, кишечника служат проявлениями диссеминированного гистоплазмоза. Инкубационный период в среднем длится 7-14 суток, иногда меньше или дольше (от 4 до 30 дней).

У 80% инфицированных острый гистоплазмоз легких имеет бессимптомное течение, обнаруживаясь по положительным результатам внутрикожных проб с гистоплазмином, серологических реакций, рентгенологическим изменениям в легких. При легком течении гистоплазмоза самочувствие больных практически не страдает; изредка беспокоит кратковременная лихорадка, катар верхних дыхательных путей, кашель, которые купируются в течение недели. Для тяжелых форм легочного гистоплазмоза типично внезапное начало, высокая лихорадка (до 40-41°С) со значительными суточными изменениями температуры; смена ознобов диффузным потоотделением; сильная головная боль, оссалгии и миалгии. Характерны боли в грудной клетке, кашель с гнойной мокротой, кровохарканье; возможны тошнота, диарея, боли в животе. Лихорадочный период продолжается от 2 до 6 недель, после чего наступает затяжная стадия реконвалесценции, протекающая с субфебрилитетом, астенизацией, снижением трудоспособности.

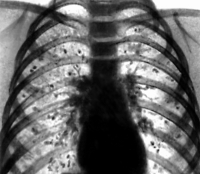

Хроническая форма гистоплазмоза легких имеет длительное прогрессирующее течение. Характеризуется умеренной лихорадкой, кашлем с мокротой, рентгенологическими изменениями (кавернами, фиброзом, множественными кальцинатами в легочной ткани). Гистоплазмоз нередко сочетается с саркоидозом, туберкулезом, лейкозами, ретикулезами.

При развитии острого диссеминированного гистоплазмоза на фоне лихорадки и выраженной общей интоксикации возникают множественные вторичные очаги грибковой инфекции в различных органах. Поражение кожи и слизистых может проявляться различными высыпаниями (макулопапулезной, геморрагической, фурункулоподобной сыпью, эритемой), язвенным стоматитом и фарингитом, абсцессами подкожной клетчатки, язвами наружных половых органов, трещинами ануса. В числе прочих органных проявлений диссеминированного гистоплазмоза могут встречаться лимфаденопатия, менингоэнцефалит, ретинит, хориоидит, перикардит, инфекционный эндокардит, язвенный колит, гепатоспленомегалия, мезаденит, перитонит. Течение хронического диссеминированного гистоплазмоза более стертое и вялое, однако неизбежно приводящее к полиорганным поражениям.

Диагностика гистоплазмоза

Распознавание гистоплазмоза является непростой задачей для инфекционистов, пульмонологов и других специалистов, к которым могут обращаться пациенты. Диагноз подтверждается выделением Histoplasma capsulatum из мокроты, промывных вод бронхов; при диссеминированной форме – из крови, мочи, кала, содержимого абсцессов, стернального пунктата, цереброспинальной жидкости. В пользу гистоплазмоза свидетельствует получение культуры гриба при посеве этих материалов на питательные среды. Для диагностики гистоплазмоза также используются серологические реакции (РСК, реакция преципитации и латекс агглютинации), биопсия бронха, лимфатических узлов, краев язв с последующим гистологическим исследованием. Высокоспецифичным тестом служит внутрикожная проба с гистоплазмином.

При рентгенографии легких в острой стадии легочного гистоплазмоза обнаруживаются крупно- и среднеочаговые инфильтраты. В дальнейшем на месте инфильтратов образуются очаги фиброза и кальциноза. При подозрении на острый легочный гистоплазмоз исключаются ОРВИ, бактериальная пневмония, атипичная пневмония, орнитоз, лихорадка Ку, микоплазмоз, туберкулез. Хронический гистоплазмоз легких требует дифференциации с легочными формами глубоких микозов (нокардиозом, аспергиллезом, кокцидиоидомикозом, бластомикозом), лимфогранулематозом. Диссеминированные формы микоза следует разграничивать с сепсисом и милиарным туберкулезом.

Лечение, прогноз и профилактика гистоплазмоза

Лицам с бессимптомной или острой локализованной формой гистоплазмоза противогрибковое лечение обычно не проводится. В этих случаях ограничиваются симптоматической терапией и общеукрепляющими мероприятиями. При длительном течении или тяжелых формах гистоплазмоза показано назначение противомикозных препаратов – итраконазола, кетоконазола, амфотерицина В, меглюмина натрия сукцината. Наряду с системным применением антимикотиков, целесообразно проведение лекарственных ингаляций. Дополнительно рекомендуются витамины, антигистаминные препараты, полноценное питание. При развитии осложнений гистоплазмоза может потребоваться хирургическое лечение (пункция перикарда, удаление лимфатических узлов, резекция легких, протезирование клапанов сердца и др.).

Острый гистоплазмоз легких нередко протекает в бессимптомной форме и обычно заканчивается благоприятно для больного. Отдаленными последствиями хронического гистоплазмоза могут являться фиброз легких, артрит, узловатая эритема, увеит, энцефалопатия, судороги, сердечная недостаточность. Диссеминированные формы наибольшую угрозу представляют для детей, пожилых людей, пациентов с ВИЧ-инфекцией. Неспецифическая профилактика гистоплазмоза должна включать обеззараживание почвы, снижение запыленности воздуха, использование респираторов при проведении земляных работ.

Гистоплазмоз

Гистоплазмоз – инфекционное природно-очаговое заболевание, возбудителем которого является гриб Histoplasma capsulatum. Микроорганизм впервые был обнаружен Самуэлем Дарлингом в начале XX века, поэтому заболевание известно как болезнь Дарлинга. Другие названия: ретикулоэндотелиоз, болезнь спелеологов, ретикулоэндотелиальный цитомикоз, болезнь долины Огайо.

Гистоплазмоз широко распространен в тропических странах, Восточной и Южной Африке, в США (в долине реки Огайо и к югу от Миссисипи), но возбудитель обнаруживается повсеместно. Болеют преимущественно жители сельской местности, шахтеры, работники птицефабрик и спелеологи.

Наиболее часто при гистоплазмозе поражаются легкие, из-за чего его долгое время путали с туберкулезом – оба заболевания имеют похожее течение.

Причины и факторы риска

Гистоплазмоз является следствием жизнедеятельности в организме человека возбудителя инфекции – грибка Histoplasma capsulatum, который обитает в разложившемся помете летучих мышей и птиц. При попадании в почву гриб активно разрастается, образуя мицелий коричневого цвета. В организм человека проникают споры грибка. От человека к человеку заболевание не передается.

Места обитания гистоплазмы:

В природной среде гриб разрастается в виде мицелия, а в организме, при близкой к 37 °С температуре, превращается в паразитические дрожжевые клетки, разрушающие ткани с образованием узелковых очагов некроза. Воздушно-пылевым путем возбудитель попадает на слизистые оболочки дыхательных путей или поврежденную кожу. Споры оседают, как правило, в легких, а оттуда могут распространяться по организму с током крови, образуя очаги в лимфатических узлах, печени и других органах (при диссеминированной форме заболевания).

Развитию заболевания способствуют иммунодефицитные состояния.

Гистоплазмозом болеют преимущественно жители сельской местности, шахтеры, работники птицефабрик и спелеологи.

Формы заболевания

По течению гистоплазмоз бывает:

В зависимости от локализации выделяют следующие формы гистоплазмоза:

Стадии заболевания

Гистоплазмоз имеет четыре стадии развития:

Хроническая форма болезни протекает с чередующимися периодами обострения и ремиссии. Во время ремиссии патологические процессы затихают, при обострении появляются снова.

Симптомы

У 80% людей гистоплазмоз имеет бессимптомное течение. В этой ситуации болезнь выявляют случайно, во время профилактических осмотров или в ходе диагностики по другому поводу. В остальных ситуациях симптоматика зависит от формы и стадии болезни.

Неспецифические признаки гистоплазмоза, свойственные продромальной стадии, а также зачастую сопровождающие кожную форму заболевания:

Легочной гистоплазмоз

Такой гистоплазмоз бывает следующих форм:

Кожный гистоплазмоз

Характеризуется появлением на коже высыпаний, красных папул, узлов, фолликулов, бляшек. Типичный признак кожного гистоплазмоза – узловатая или многоформная экссудативная эритема. Кожа краснеет, становится раздраженной и горячей на ощупь. Кожные дефекты могут ороговевать или некротизироваться.

Нередко кожная форма гистоплазмоза сопровождается симптомами общей интоксикации (астенией, снижением аппетита, тошнотой, головной болью).

Диссеминированный гистоплазмоз

Наиболее тяжелая форма, которой свойственно поражение как легких, так и других внутренних органов, кожи, слизистых оболочек. Существуют:

Специфическая профилактика гистоплазмоза заключается в вакцинации, причем вакцина не предотвращает заражение, однако облегчает течение болезни и снижает риск развития осложнений.

Африканский гистоплазмоз

В отличие от классического (называемого иногда американским) данный гистоплазмоз крайне редко образует легочную форму; в основном поражаются кожа и слизистые оболочки (в тяжелом течении – внутренние органы). Появляются так называемые холодные абсцессы (безболезненные припухлости на коже), фистулы и свищи, узелковые высыпания по типу контагиозного моллюска или вирусные бородавки. Возможны увеличение лимфатических узлов с их последующим нагноением, повреждение костей рук, ног и черепа в виде гнойных свищей.

Особенности протекания гистоплазмоза у детей

У детей 2–6 месяцев жизни гистоплазмоз протекает в диссеминированной форме. Характерны лихорадка, пенистый стул с неприятным запахом, значительное увеличение печени, селезенки и лимфоузлов. В патологический процесс всегда втягиваются легкие (в отличие от взрослых, у которых может развиваться изолированная кожная форма болезни).

В крови – анемия, лейкопения, пойкилоцитоз, анизоцитоз, тромбоцитопения, повышение уровня билирубина и трансаминаз. Гистоплазмы или антитела к ним выделяют из крови больного ребенка.

Диагностика

Диагноз подтверждается выделением возбудителя из крови, мокроты, соскобов со слизистой оболочки полости рта, лимфатических узлов, костного мозга, спинномозговой жидкости, кала, мочи. Гистоплазма обнаруживается при микроскопии мазка.

Антитела к Histoplasma capsulatum выявляются с помощью серодиагностики: реакций преципитации, агглютинации, связывания комплемента. Однако эти исследования неинформативны при патологиях иммунной системы.

У 80% людей гистоплазмоз имеет бессимптомное течение. В этой ситуации болезнь выявляют случайно, во время профилактических осмотров или в ходе диагностики по другому поводу.

Проводится внутрикожная проба с гистоплазмином: в кожу вводят 0,1 мл аллергена, разведенного в соотношении 1:1000. Результат проверяют через 24 и 48 часов. Данное исследование информативно со 2–4-й недели болезни.

Дополнительные методы диагностики:

У ВИЧ-инфицированных пациентов диагностика гистоплазмоза затруднена из-за отрицательных серологических реакций и внутрикожной пробы с гистоплазмином. Всем лицам с гистоплазмозом рекомендуется сделать анализ на ВИЧ.

Лечение

При бессимптомной, легкой и среднетяжелой формах гистоплазмоза специфическая противогрибковая терапия не проводится; назначаются симптоматическое лечение и общеукрепляющие мероприятия (щадящий режим, полноценный отдых, витаминотерапия, сбалансированное питание).

Тяжелые формы гистоплазмоза требуют применения противогрибковых препаратов системного действия. Дополнительно по показаниям назначаются гипосенсибилизирующие средства, гепатопротекторы, иммуномодуляторы, кортикостероиды и т. д.

Возможные осложнения и последствия

В большинстве случаев гистоплазмоз протекает легко и не оставляет нежелательных последствий. Однако у маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом могут развиваться тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода:

Прогноз

Прогноз в целом благоприятный. У людей с иммунодефицитом, а также при тяжелой острой и хронической формах заболевания он ухудшается.

Профилактика

Специфическая профилактика гистоплазмоза заключается в вакцинации, причем вакцина не предотвращает заражение, однако облегчает течение болезни и снижает риск развития осложнений.

Неспецифическая профилактика направлена на предупреждение заражения. Людям, проживающим в эндемических районах и занятых видами деятельности, подвергающей их высокому риску заражения Histoplasma capsulatum, рекомендуются регулярные профилактические осмотры. Следует избегать контакта с открытым грунтом (особенно опасно вдыхать пыль), а также тщательно мыть фрукты и овощи, обрабатывать поверхностные повреждения кожи. Туристам, посетившим эндемические районы, после возвращения домой рекомендовано медицинское обследование.

Информация является обобщенной и предоставляется в ознакомительных целях. При первых признаках болезни обратитесь к врачу. Самолечение опасно для здоровья!

Гистоплазмоз

Патогенный грибковый организм Histoplasma capsulatum вызывает сложное заболевание дыхательной системы под названием гистоплазмоз. Чаще всего микроорганизм поражает легкие, но в некоторых случаях возникают осложнения, которые провоцируют расстройство работы кишечника, центральной нервной системы, сердца, надпочечников. Опасность болезни заключается в сложности постановки диагноза. К тому же специалисты выделяют несколько видов и подвидов гистоплазмоза. Если вовремя не определить заболевание, то оно может стать причиной смерти человека.

Где и как можно заразиться

Грибок данного рода в большом количестве находится в помете летучих мышей и птиц. Для того чтобы частички H. capsulatum попали в организм человека необходимо вдохнуть воздух, который содержит микроскопические элементы гриба. Они достигают самых дальних уголков легких и начинают развиваться. Но это получается только в том случае если раньше их не уничтожат клетки иммунной системы, которые первыми реагируют на появление чужеродного организма.

Наибольшему риску заражения подвержены люди, которые:

Важно, что это грибковое заболевание от больного не передается к здоровому человеку. Исключением является только трансплантация зараженного органа, но такое случается крайне редко, поскольку перед операцией все проходят большое количество исследований.

Другие млекопитающие тоже могут заболеть гистоплазмозом. Пути заражения такие же, как и у человека. Часто диагностируют заболевание кошкам и собакам, но больное животное не может быть опасным для человека.

Разновидности заболевания

Как уже упоминалось выше, гистоплазмоз имеет несколько видов и подвидов. Каждый из них характеризуется особыми симптомами. Ознакомимся с разновидностями:

Симптомы гистоплазмоза

В большинстве случаев больные даже не подозревают о развитии серьезного заболевания, поскольку никаких симптомов отметить не удается. Такое заболевание называют бессимптомным. Болезнь удается выявить случайно при рентгеноскопии легких. На снимке доктор может увидеть небольшие шрамы или мелкие темные пятна, которые свидетельствуют о наличии уплотнений. Они могут быть заполнены клетками грибов, кровью или лимфой.

Если же грибковое заболевание симптоматическое, то человек отмечает следующие признаки:

Первые симптомы появляются через 3-14 дней после предполагаемого заражения. Если заболевание прогрессирующее, то могут возникнуть дополнительные признаки:

Диагностика

Поставить диагноз гистоплазмоз, даже после проведения необходимых исследований бывает тяжело даже опытному доктору. Болезнь не имеет яркой выраженной картины, и потому похожа на другие заболевания дыхательной системы. Чтобы доктор быстрее поставил диагноз, человек должен ему обязательно сообщить что контактировал с птичьим пометом, находился в местах с повышенным риском заражения или работал с Histoplasma capsulatum без надлежащей защиты.

Чтобы диагностировать гистоплазмоз следует провести такие исследования:

Первые два помогают определить наличие в организме грибка, а последние отмечают общие изменения в организме, которые указывают на развитие болезни. Дополнительные анализы и исследования помогают подтвердить предположения.

Посевы

Для этого исследования используют мокроту из легких, кровь или образцы мягкой ткани. Биологический материал оставляют в питательной среде, где должны быстро и хорошо развиваться грибки. Через 2 недели можно оценить картину. H. capsulatum формирует колонию, которая имеет определенную форму, цвет. Квалифицированный специалист без особого труда сможет выделить ее даже при развитии других микроорганизмов.

Но иногда для того чтобы колония достигла размеров, подходящих для исследования, необходимо ждать около 12 недель. Чаще всего больной не имеет такого большого количества времени. Потому лечение начинают сразу после того, как доктор выдвинул такое подозрение.

Результативность такого анализа составляет 60% среди хронических случаев и 15% — при остром течении заболевания.

Серологические исследования

В качестве биологического материала специалисты используют кровь, мочу или спинномозговую жидкость. К образцу добавляют специальные вещества, которые дают возможность вычислить наличие клеток, которые продуцирует иммунитет для борьбы с грибком.

Этот анализ является достаточно результативным по сравнению с предыдущим. Позволяет определить от 75 до 95% позитивных результатов. Но имеет он и несколько недостатков:

Длительность проведения исследования. Эта цифра составляет около 3 недель. Если болезнь находиться в острой стадии, то пациент не имеет этого времени.

Перекрестная чувствительность. Кроме того, что вещества определяют наличие антигенов к H. сapsulatum, они могут определить еще и наличие других грибков, что может повлиять на схему лечения.

Может дать положительный результат даже если человек не имеет заболевания, но часто сталкивается с микроорганизмами данного рода.

Микроскопическое исследование

В качестве исследуемого материала используют мягкие ткани, кровь, мокроту из легких, костный мозг, лимфатическую жидкость. Его окрашивают специальным веществом. При наличии микроскопических включений или дрожжевидных образований должен под микроскопом найти определенные изменения.

Но результативность данного метода будет зависеть от опытности и квалифицированности сотрудника, проводившего исследование. Некоторые патогенные микроорганизмы по строению и форме могут напоминать грибок сapsulatum. Данное исследование всегда назначается в комплексе с другими методами.

Дополнительные исследования

Чтобы определить насколько обширное заражение, доктор может предложить сделать дополнительные исследования. К общему списку добавляют:

В случае, когда для анализа используют мягкие ткани, необходимо проконсультироваться с хирургом, который будет делать биопсию.

Лечение гистоплазмоза

Не стоит заниматься самолечением и назначать всевозможные противогрибковые средства. Только доктор, который заподозрил наличие заболевания может подобрать нужный препарат и предложить правильную дозировку, без негативного влияния на весь организм.

Больным, у которых гистоплазмоз проходит в бессимптомной форме, не важно это острое или хроническое заболевание, не назначают противогрибковую терапию.

Обычно это лекарства, которые поддерживают организм и помогают ему бороться с патогеном:

Если грибковое заболевание не снижает своей активности, а только обостряется, переходят к более серьезному лечению. Обязательно назначаются противогрибковые препараты, а также, для лучшего эффекта, добавляют антибиотики.

Количество приемов препаратов и их дозировку определяет только лечащий доктор для конкретного пациента. Самолечение, как и его отсутствие, может усугубить ситуацию и гистоплазмоз перейдет в более тяжелую форму с поражением других органов.

Иногда в таких случаях, в лечебных целях, необходимо проводить хирургическое вмешательство. Чаще всего его применяют:

В 90% случаев гистоплазмоз проходит в бессимптомной форме и проходит без специфического лечения, не оставляя тяжелых последствий. И всего 10% больных сталкиваются с более сложными вариантами грибкового заболевания. Но даже в этом случае можно полностью избавиться от всех симптомов и заболевания в целом, если вовремя заняться лечением.

Очень редко гистоплазмоз может перейти в хроническую форму с регулярными повторными появлениями симптомов. В таком случае необходимо на протяжении всей жизни принимать противогрибковые средства.

Как уберечься от заболевания

Ученными пока еще не изобретена вакцина, которая могла бы защитить от грибкового заболевания, вызванного Histoplasma capsulatum. Но что бы уберечь себя необходимо защищать органы дыхательной системы респиратором в местах, где возможно скопление микроскопических частиц, провоцирующих болезнь.

Если есть подозрения на заражение почвы, но с ней нужно работать, то ее предварительно смачивают водой или обрабатывают 3% раствором формалина (используется крайне редко и в особых случаях). Это поможет уменьшить количество пыли.

Людям, которые однажды перенесли гистоплазмоз, стоит придерживаться правильного питания и образа жизни, следить чтобы в их жизни меньше появлялись стрессовые ситуации. В случае если защитные функций организма снизились это может привести к тому что заболевание проявится снова.

Гистоплазмоз

Гистоплазмоз – это грибковое заболевание преимущественно ретикуло-эндотелиальной системы человека и некоторых животных. Гистоплазмоз впервые описан Дарлингом в зоне Панамского канала в 1905 году. Обнаруженный в тканях гриб ошибочно отнесен к простейшим и назван Histoplasma capsulatum.

Возбудитель

Возбудителем гистоплазмоза является Histoplasma capsulatum, гриб имеет две формы – тканевую и культуральную.

Тканевая представляется одноклеточной, довольно мелкой, обычно округлой, размером 2-4 мкм. Имеется ядро, почти вдвое меньшее по объему самой клетки, оболочка и капсула, протоплазма располагается обычно по стенкам клетки. Характерно для тканевых форм внутриклеточное расположение в макрофагах, гигантских клетках, в ретикуло-эндотелиальной системе.

В культурах Histoplasma обладает диморфизмом и, смотря по условиям развития, встречается в дрожжевой и нитчатой формах.

Histoplasma capsulatum является аэробом, неплохо растет на плотных и жидких мясо-пептонных средах, на кровяном агаре и на других субстратах, богатых белками животных и человека.

Довольно хорошо развивается на среде Френсиса: телячьего бульона – 1000 мл, крови кролика или лошади – 80 мл, пептона – 10 мл, глюкозы – 10 г, хлористого натрия – 5,0 г, цистина или хлоргидрат-цистина – 1,0 г.

Температурный оптимум – 25-30°С, при 37°С растет в виде дрожжевой фазы. Аэроб, но растет и при ограниченном притоке кислорода, при увеличении содержания СО2.

Размножение Histoplasma capsulatum осуществляется делением и почкованием, а также образованием наружных спор типа конидий и хламидоспор. Диморфизм и переход из дрожжевой формы в мицелиальную и наоборот определяется условиями жизни, средой обитания гриба.

Жизнеспособность возбудителя гистоплазмоза считается невысокой; прогревание в течение часа при 60°С приводит к гибели преобладающее большинство культур.

Значительно быстрее идет отмирание клеток Histoplasma capsulatum при более высоких температурах и при кипячении. Дрожжевая форма гриба весьма устойчива к высыханию при комнатной температуре, она сохраняет жизнеспособность в течение 2 месяцев. Хламидоспоры переносят прогревание при 55°С в течение 30 минут. Под влиянием формалина, хлорамина, сулемы, некоторых минеральных кислот, взятых в обычных концентрациях (2-5%-ные растворы), отмирание клеток наступает после 15-30-минутного воздействия, полная гибель в течение 45-90 минут воздействия.

Культуры Histoplasma capsulatum очень чувствительные к воздействию некоторых антибиотиков, в качестве примера следует указать на амфотерицин, отчасти микостатин, аскозин.

Эпидемиология

Гистоплазмоз встречается в настоящее время в 32 странах мира. Местами природной очаговости гистоплазмоза являются: средние и западные штаты США, район Миссури, Миннесота, Мичиган. Заболевания также наблюдаются в Южной Африке, Аргентине, Колумбии, Бразилии, Уругвае, Гавайе, Яве, Мексике, Филиппинах, Судане, Венесуэле, Гвинее, Конго, Канаде, Австралии, Испании, Португалии, Англии, Франции, Болгарии, Турции и др.

Гистоплазмоз чаще встречается у детей, чем у взрослых. Мужчины болеют значительно чаше, чем женщины.

Природные факторы, которые помогают развитию гистоплазмоза — это мягкий климат, влажная почва, запыленность.

Характерные для Histoplasma capsulatum макроконидии, не встречающиеся в патологическом материале и тканях больных, выявлены в почве. Гистоплазма способна продуцировать макроконидии на стерильной земле в лабораторных условиях.

Общепризнанным местом обитания Histoplasma capsulatum считается почва, помет, пещеры, старые колодцы и строения. Дупла старых деревьев признаются местом заражения, а ингаляторный путь – вдыхание грибковых элементов, почти единственным путем заражения гистоплазмозом человека и животных.

При этом считается, что тканевые формы гриба, клетки его в патологическом материале не имеют большого значения в инфицировании. Не заражаются даже весьма чувствительные к гистоплазмозу мыши, находившиеся в тесном контакте с больными, тогда как при внутрибрюшинном введении им достаточно одной единственной клетки гриба, чтобы вызвать заболевание.

В естественных условиях заражение происходит из окружающей среды, где гистоплазма существует как сапрофит.

Наиболее инфекциозными являются конидиальные клетки, встречающиеся в сапрофитическом состоянии гриба, чем дрожжеподобные формы, встречающиеся в патологическом материале.

Иллюстративным доказательством пылевой инфекции при гистоплазмозе является заражение экспедиционных работников в пещерах-гротах разной глубины (50-300 м) при работах, предпринятых для определения глубины залежей помета летучих мышей для использования его в качестве удобрении. Заболевание гистоплазмозом членов общества спелеологов (пещерников), посещавших такие пещеры, отсутствие заболевания у лиц, не посещавших, положительные результаты специфической реакции на гистоплазмин у переболевших, находки гриба в пещерных залежах помета летучих мышей также подтверждают эпидемиологическое значение ингаляторного пути заражения.

Общими чертами вспышек гистоплазмоза ингаляторного заражения является: групповой характер поражений, общий источник заражения, взаимосвязь между продолжительностью пребывания в зараженном помещении с тяжестью заболевания. Продолжительность инкубационного периода этих вспышек – 4-21 день.

Критерием достоверности ингаляторного заражения грибом, находящимся в природе, считаются следующие условия:

• выделение возбудителя гистоплазмоза из почвы в местах легочной эпидемии;

• положительные серологические реакции с гистоплазмином;

• положительные кожные пробы с гистоплазмином;

• развитие милиарной кальцификации легких.

Важная роль в эпидемиологии гистоплазмоза отводится домашним животным и диким грызунам.

Несмотря на довольно высокие показатели выявления гистоплазмоза у собак и кошек в эндемических очагах, этих животных не считают важными в распространении заболевания.

Симптомы и клиническая картина

Инкубационный период тянется от нескольких дней до полугода, в среднем продолжительность его считают равной 4 месяцам. Продолжительность заболевания также варьирует в широких пределах: от трех недель до восьми месяцев.

Начальные поражения гистоплазмоза часто локализуются в носоглотке, гортани, в легких или в ЖКТ, которые могут быть входными воротами. У детей болезнь обычно начинается поражением кишечного тракта, потерей аппетита, рвотой, поносом, болезненностью мезентериальных лимфоузлов.

Поверхностный язвенный процесс с тенденцией к распространению часто находится на коже и на слизистых оболочках.

Легочный гисгоплазмоз бывает первичным, который связан с вдыханием спор, и вторичным, которых развивается вследствие лимфо-гематогенного распространения гриба из других органов. Самые частые симптомы – повышение температуры, кашель с мокротой, кахексия; они весьма напоминают собой туберкулез легких.

В подавляющем большинстве случаев гистоплазмоз легких заканчивался выздоровлением. У многих развиваются очаги обызвествления, напоминающие таковые же при туберкулезе.

При хронических поражениях легких развиваются каверны, которые во всем почти сходны с туберкулезными, за которые их обычно и принимают.

Рентгенологические исследования при поражении легких показывают, что очаги поражения бывают билатеральными и локализуются в нижних долях. Размеры их разные – большие и малые. Полости образуются редко. Распространение процесса на скелет наблюдается редко.

Поражение ретикуло-эндотелиальной системы при гистоплазмозе закономерно. Оно имеет ограниченный или диссеминированный характер.

При диссеминированной инфекции ретикуло-эндотелиальной системы типичной является специфическая кривая температуры, наличие спленомегалии, гепатомегалии, затем развитие кахексии, приводящей к глубокому расстройству питания, лейкопения и вторичная анемия. Заболевание напоминает болезнь Ходжкина, лимфосаркому, апластическую анемию. Летальность при этой форме болезни высокая.

Поражения ЖКТ сопровождаются потерей аппетита, поносом, рвотой и другими симптомами, свойственными туберкулезному поражению мезентериальных лимфоузлов. Могут появляться язвенные энтериты, могущие давать лимфогематогенным путем метастазы в печень, селезенку и другие органы.

Гистопатология

Препараты окрашиваются по Граму, Циль-Нильсену, Романовскому-Гимзе, Райту, Ван-Гизону, Грам-Вейгерту и др. Гистопатологическая картина очагов поражений разная, смотря по этапам развития процесса, по давности заболевания. Значительные воспалительные явления, гранулематозный характер поражений, замещаемый фиброзом, обилие грибковых элементов, фагоцитируемых клетками РЭС, считается характерным для гистоплазмоза.

Макрофаги встречаются в большом количестве, наряду с ними выявляются гигантские клетки.

Гриб находится в протоплазме ретикуло-эндотелиальных клеток в виде маленьких округлых, размером 1-3 мкм одиночных или почкующихся клеток с темно окрашенным протоплазматическим материалом, сгущенным на одном конце. Клетки грамположительны, могут быть кислотоупорными. Исследование окрашенных препаратов необходимо производить при иммерсионной системе.

Лабораторная диагностика

Материалом для исследования служит отделяемое язвы, взятое из-под краев ее, гной, мокрота, менингеальная жидкость, кровь, пунктат костного мозга, селезенки и печени, моча, реже испражнения.

Культуральное исследование имеет значительные преимущества перед микроскопическим; культуры гриба свидетельствуют о заболевании гистоплазмозом, так как носительства гриба у здоровых не обнаружено. Медленный рост возбудителя в посевах из патологического материала обязывает к длительному, в течение месяца, наблюдению за развитием культур.

Из питательных сред применяют сывороточный, кровяной, мясо-пептонный агар-агар, сердечно-мозговой отвар, среду Френсиса, среду Петранианн, среду Сабуро с декстрозой, картофельно-яичные среды, эмбрионы куриного яйца. Добавление тиамина благоприятствует развитию гриба.

Кровь сначала собирают в цитрат или оксалат, затем размазывают ее по поверхности агаровых сред в чашках Петри.

Для выявления дрожжевой и мицелиальной фазы гриба посевы необходимо выдерживать при 25°С и 37°С в термостате.

На плотных агаровых средах, лучше на кровяных и сывороточных при 37°С, развиваются небольшие колонии диаметром 1-2 мм, одиночные или множественные, сливающиеся в более крупные колонии. Цвет их беловато-сероватый, поверхность блестяще-сальная, иногда матовая, консистенция мягкая. Они очень напоминают собой рост белого стафилококка.

Иногда наблюдается смешанный тип роста колонии: дрожжевидные и короткопушистые. Культуры в термостате состоят из маленьких круглых или овальных почкующихся микроорганизмов, иногда встречаются короткие, как бы недоразвитые гифы гриба. Клетки дрожжевой фазы весьма напоминают таковые же в очагах поражения, размеры их варьируют от 1 до 3 мкм в диаметре.

При 25-27°С развиваются колонии с воздушным мицелием. Они обычно пушистые, реже бархатистые, серовато-беловатого цвета. Иногда пушок воздушного мицелия довольно редкий, через него просвечивает беловато-сероватая грибница, тесно спаянная с питательной средой.

Под микроскопом в таких культурах видны довольно тонкие, 1,5-2 мкм диаметром, ветвящиеся и септированные нити гриба. На коротких боковых веточках его располагаются микроконидии, округлые или грушевидные, с гладкой оболочкой диаметром 2-3 мкм.

Характерными спорами для Histoplasma capsulatum являются большие, 7-30 мкм в диаметре, толстостенные круглые клетки с короткими выростами на поверхности. Они появляются в зрелых и старых культурах гриба, иногда в небольшом количестве.

Наиболее подходящим для посева материалом является пунктат костного мозга, селезенки и печени, а также кровь. Кровяной агар-агар и среда Сабуро с глюкозой являются наилучшими для получения культур.

Следует заметить, что патологический материал для посева должен быть использован совершенно свежим, иначе культуры не вырастают. Так, например, мокрота больного спустя 48 часов после взятия уже не пригодна для получения культур, гриб в посевах не вырастает, вирулентность грибковых элементов при этом снижается.

Из серологических реакций при гистоплазмозе используют агглютинацию, преципитацию и связывание комплемента.

Лечение

Терапия гистоплазмоза осуществляется разнообразными средствами и методами. Обязательным для более прочного лечебного эффекта является общеукрепляющее лечение, усиленное питание, назначение витаминов, введение кровезаменителей. Из противомикозных препаратов применяются амфотерицин В, кетоконазол, итраконазол. При гистоплазмозе глаз назначаются кортикостероидны (местно), гистоплазмин, фотокоагуляция.

Иммунитета как стойкой невосприимчивости к первичному заражению гистоплазмозом не наблюдается; устойчивость к повторному заражению имеет место в местах природной очаговости гистоплазмоза. Заражение в раннем возрасте, сохраняющаяся годами специфическая аллергия создают защитный фон микроорганизма, обеспечивают резистентность организма к новым заражениям и смягчают течение повторных заболеваний там, где они развиваются.