гироскоп шиловского что это такое

Первый гирокар в истории: изобретение русского графа Шиловского (27 фото)

Гирокар — это автомобиль, имеющий два или более колёса, расположенных в одну линию. Не падает он благодаря расположенному внутри гироскопу, а первый в истории гирокар построил в 1913 году русский граф Петр Петрович Шиловский.

Что такое гироскоп, простенько расскажет нам обычная Википедия: «Это быстро вращающееся твёрдое тело (ротор), ось вращения которого способна изменять ориентацию в пространстве. При этом скорость вращения гироскопа значительно превышает скорость поворота оси его вращения. Основное свойство такого гироскопа — способность сохранять в пространстве неизменное направление оси вращения при отсутствии воздействия на неё моментов внешних сил». В качестве простого примера можно привести юлу. Если вы толкнёте раскрученный волчок, он не упадёт, верно? Только «отшатнётся» в сторону. Так же работает и гироскоп с маховиком.

Гироскопическая мечта графа Шиловского

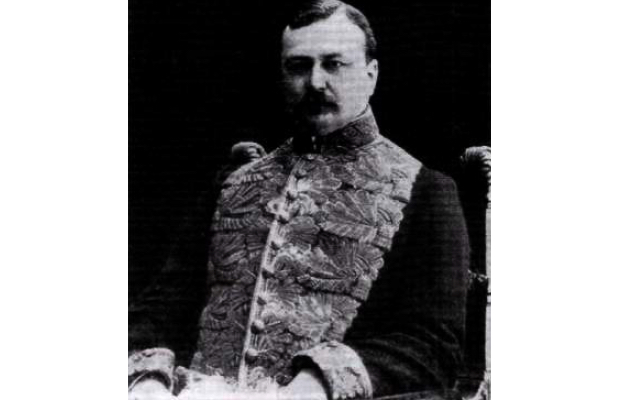

Граф Петр Шиловский был по образованию юристом и некоторое время занимал должность губернатора Костромской (1910—1912) и Олонецкой (1912—1913) губерний.

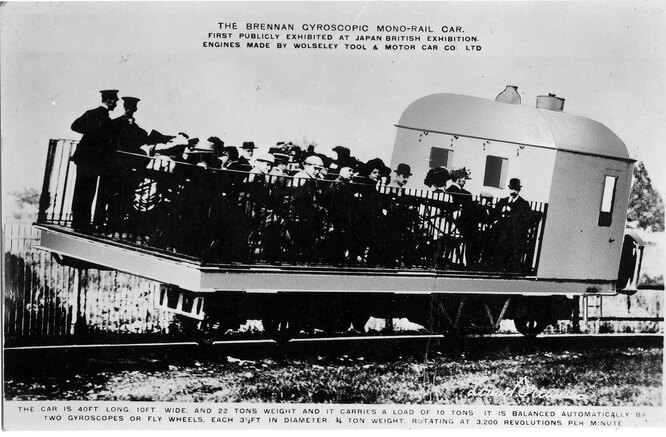

30 мая 1909 года он подал в патентное ведомство заявку, в которой просил выдать ему привилегию (патент) на изобретение «Устройство для сохранения равновесия повозок или других находящихся в неустойчивом положении тел». Патент за N27091 Шиловский получил спустя пять лет. Придавая своему изобретению важное значение, Шиловский поспешил зарегистрировать его в Англии (в мае 1909 года, патент 12021) и в Германии (в феврале 1910 года, патент 237702). Надо сказать, что на тот момент гироскопические конструкции были на подъёме — этому способствовал успех англо-австралийского инженера Луиса Бреннана, который построил на выделенные гранты два полноразмерных гироскопических локомотива и успешно демонстрировал их в 1909 году.

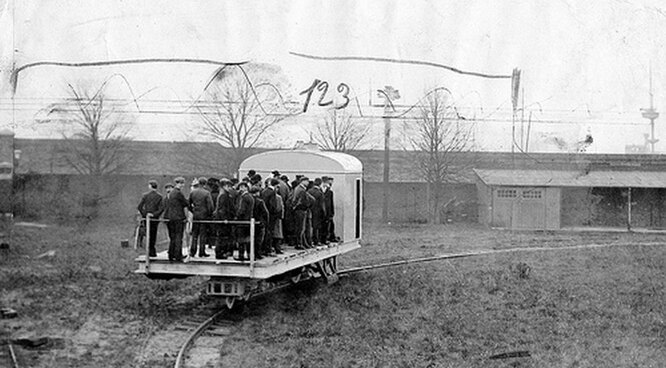

На первых же испытаниях локомотив Бреннана провёз по испытательному кольцу 32 пассажиров — инженеров завода, где строился локомотив, представителей власти и бизнеса.

Но история Бреннана (в какой-то мере не менее грустная, чем Шиловского) также завершилась ничем: оба локомотива были пущены на слом, потому что идея казалась на тот момент слишком сложной. Ведь гиролокомотив мог держать равновесие только при включённом двигателе, а опоры для стоянки выдвигались медленно. Любой отказ двигателя вызывал аварию.

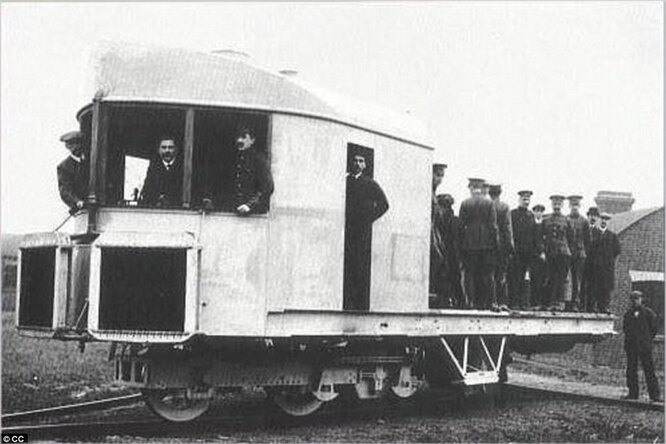

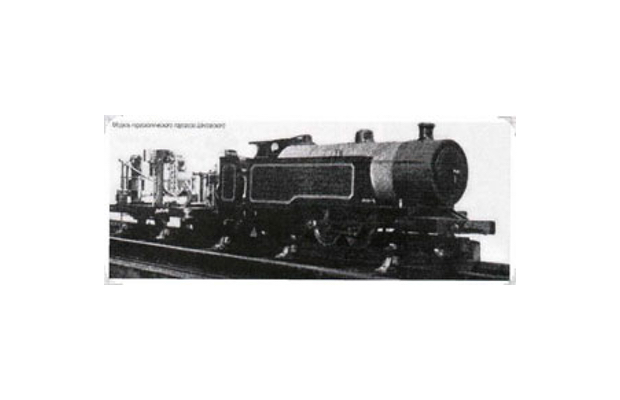

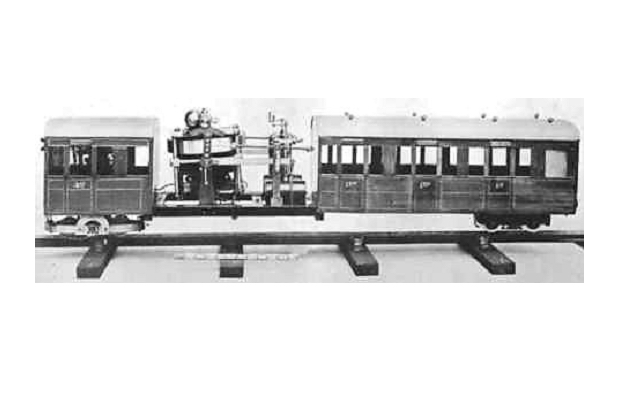

Шиловский же подошёл к делу иначе. Как и несколькими годами ранее Бреннан и Шерль (немецкий инженер, который тоже строил гиролокомотив), Шиловский в 1911 году представил общественности модель гироскопической железной дороги.

Но Россия, как известно, щедрая душа. Если Бреннан после такой демонстрации получил инвестиции на строительство двух полноразмерных машин, то Шиловский — письменную похвалу от какого-то министерства. Несколько разочаровавшись, он отправился в Англию, где предложил свою концепцию крупному автомобильному заводу Wolseley.

В Англии ещё хорошо помнили Бреннана. Поэтому Wolseley взялся за постройку машины — и построил её в 1912−13 годах. Тут стоит отметить, что в 1913 году Шиловский сам подал в отставку с поста губернатора. поскольку хотел заниматься наукой, а политика занимала слишком много времени. На родине достижения Шиловского проходили незамеченными. Он разработал гироскопический курсоуказатель для самолётов и судов и устройства для стабилизации корабельных орудий, но все его предложения ортодоксальное министерство флота отвергало. Орудийный стабилизатор Шиловский впоследствии успешно продал британскому военно-морскому ведомству, а «Ортоскоп» всё-таки ставили на тяжёлые самолёты и в России, например, на «Илью Муромца».

Итак, менее чем за год на заводе Wolseley был построен автомобиль Wolseley Gyrocar конструкции графа Шиловского. Для парковки были предусмотрены дополнительные выдвижные колёсики по бокам. 27 ноября 1913 года двигатель завели, колёсики убрали, и водитель-испытатель проехал несколько метров. Машина не опрокинулась.

Следующий опыт заключался в том, что несколько здоровых мужчин сели в гирокар и попытались его раскачать и перевернуть — но он стоял на земле жёстче четырёхколёсной машины!

Это было совершенно естественно: ведь обычная машина не переворачивается благодаря собственному весу и достаточному количеству точек опоры — но при этом она вполне может шататься. Энергия же, вырабатываемая вращающимся маховиком, заметно превышала усилия людей и держала кузов в состоянии почти полной неподвижности.

Шестисоткилограммовый маховик представлял собою диск диаметром в один метр и толщиной почти 12 сантиметров. Для его раскрутки использовался подсоединённый напрямую 110-вольтный электромотор мощностью около 1,25 л.с. и питаемый от динамо-машины, подключённой к главному двигателю автомобиля.

Вкупе с парой 50-килограммовых «маятников» этому примитивному, но весьма внушительному гироскопу не составляло особого труда удерживать в вертикальном положении гирокар, весивший 2750 килограмм.

Осмелевшие испытатели во главе с Шиловским загрузились в гирокар и объехали сначала завод, а потом выехали в город. Закончилась их поездка тем, что машина заглохла и опрокинулась. Но главное было сделано: гирокар работал.

В качестве эксперта был приглашён знаменитый пионер гиротранспорта Луис Бреннан. Он пришёл в восторг от гирокара и честно признался, что никогда не думал о применении гироскопа в дорожном, а не рельсовом транспорте. Гирокар запатентовали в ряде стран мира. 28 апреля 1914 года в Лондоне была проведена публичная демонстрация гирокара.

Она собрала толпы зевак, и вроде как даже инвесторы заинтересовались разработкой Шиловского, но. грянула I мировая война. И всё — никому оригинальная машина стала не нужна, были дела и поважнее. А гирокар в какой-то момент был похоронен в земле. Совершенно буквально, чтобы во время войны его не повредило. Его просто закопали.

Надо отметить, что англоманией Шиловский страдал всегда. Весь строй своего дня он поставил на английский лад, от начальника своей канцелярии требовал, чтобы тот говорил с ним по-английски, и последний даже жаловался на это в Петербург. Карьера его была довольно быстрой и зигзагообразной: следователь в Луге — публицист — следователь в Новоржёве — прокурор в Ревеле — вице-губернатор в Уральске — вице-губернатор в Екатеринославе — вице-губернатор в Симбирске — губернатор в Костроме. Петербургское начальство надеялось, что новый губернатор установит наконец в Костроме «добрые отношения между администрацией и обществом» в преддверии романовских торжеств. Шиловский в самом деле нашел золотую середину между строгостью и либерализмом: он был корректен, выдержан, демократичен, но мог и спросить, и твердость проявить. Городское хозяйство налаживалось, авторитет Шиловского в Костроме быстро рос, но, как уже было сказано, Шиловский сам ушёл со всех должностей и ударился в технику. Поэтому мы вернёмся в 1914 год.

Back to the USSR

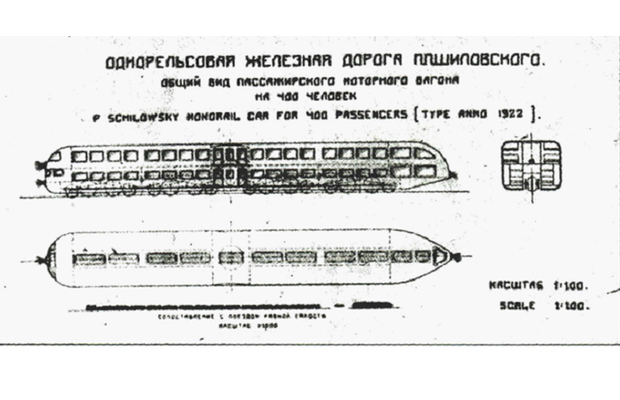

Шиловский вернулся в Россию, ещё не зная, что ждёт его впереди. А ждала его революция. Но вот странность: граф, богач, экс-губернатор не попал под пресс новой власти. Напротив, власть в первую очередь заметила его изобретательские способности. 8 сентября 1919 он выступил с докладом на заседании Всероссийского совета народного хозяйства с докладом «О постройке гироскопической железнодорожной ветки Кремль — Кунцево». ВСНХ издал постановление о необходимости проведения опытной гироскопической железной дороги длиной 6 верст и поручает члену президиума Красину создать комиссию для подготовки постановления в жизнь и выдачи аванса на строительство. Шиловскому выделили отдельное конструкторское бюро, предоставили инженеров в подчинение — и он рьяно взялся за дело. Проект вагона Шиловского:

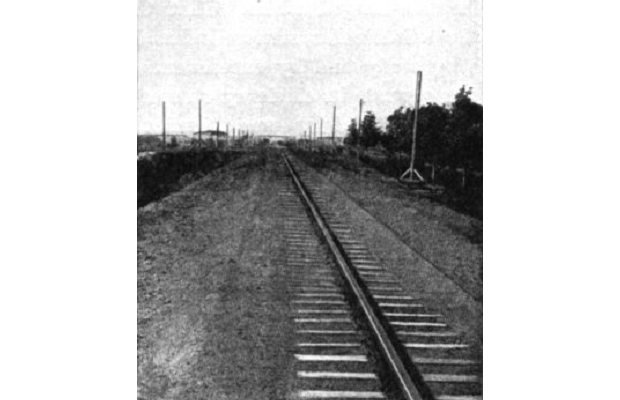

В 1921 году началось строительство дороги. Проект локомотива был уже готов, более того, его действующую модель обдували в аэродинамической трубе Политехнического института — и теоретические скорости монорельса в сравнении с аналогичными паровозами впечатляли. Маршрут первого испытательного пути был Петроград — Детское Село (ныне Пушкин) — Гатчина. За опытной дорогой было признано общегосударственное значение. Вот то, что успели построить:

Поезд должен был состоять из двух сочлененных вагонов, моторного и пассажирского, на 400 мест обтекаемой формы, приводимые в действие двумя двигателями по 240 л.с. с электропередачей. Скорость движения должна была доходить до 150 км/час.

Всё это происходило на фоне непрекращающейся гражданской войны. К марту 1922 году успели проложить 12 километров дороги — и в этот момент приказ о финансировании был отозван без объяснения причин. Впрочем, они были понятны: стране, в которой бушевали беспорядки и голод, в которой не было нормальных двухрельсовых дорог, монорельс был не нужен. В том же году, чувствуя опасность, Шиловский со всей семьёй (жена и трое детей) уехал в Англию, где легко устроился на работу в английском отделении компании Sperry Gyroscope Company — его слава была достаточно велика; специалистов по гироскопам в мире было раз-два и обчёлся. И в Англии он. вспомнил про свой же гирокар, который по-прежнему ржавел где-то под землёй на территории завода Wolseley. В Англии Шиловский опубликовал несколько книг и монографий по гироскопам и пользовался авторитетом в этой области. Но вот выкапывать его машину, захороненную в 1915 году, никто не собирался.

На этой фотографии (1938) его уже выкапывают:

Лишь спустя 20 с лишним лет Шиловский добился своего: гирокар был извлечён из-под земли, очищен, отреставрирован и помещён в музей Wolseley.

А в 1940 году Шиловский отошёл от дел (умер он в 1957). Англии война напрямую не касалась, и гирокар стоял себе в музее вплоть до 1948 года, когда было решено провести ревизию экспозиции. Англичане и сегодня не могут объяснить, как они, столь трепетно сохраняющие свою историю, умудрились сделать такую глупость. Уникальный Wolseley Gyrocar был признан не имеющим ценности экспонатом и разрезан на металл.

Прочие попытки

Гирокары строили и впоследствии. Например, в 1929 году Луис Бреннан, в то время в почёте и уважении работавший над гироскопическими системами устройствами для вертолётов, решил вернуться к своему раннему проекту и построил гирокар, на этот раз не рельсовый. Бреннан демонстрировал машину компаниям Austin, Morris и Rover, но успеха не имел. В 1932 году он погиб (в возрасте 79 лет), попав под машину во время визита в Швейцарию. Гирокар Бреннана:

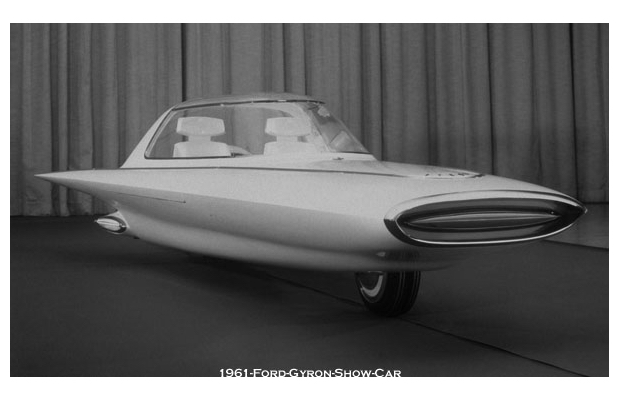

В 1961 году компания Ford представила шоу кар Ford Gyron. Правда, он не был действующим гирокаром: его просто показывали на автосалонах, как машину будущего. Но на Gyron вполне можно было установить маховик и гироскоп Бреннана или Шиловского — конструкция позволяла.

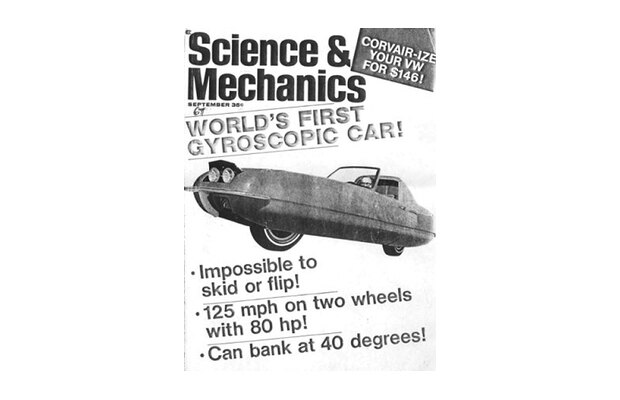

В 1962 году американский энтузиаст Луис Суинни на площадях компании Gyro Transport Systems построил гирокар Gyro-X. Дизайн разработал сотрудник Ford Алекс Тремулис (легенда авангарда в автодизайне), а гироскоп — инженер Томас Саммерс. Лёгкая, очень скоростная машина, почти мотоцикл, не произвела впечатление на потенциальных инвесторов. Судьба её неизвестна — скорее всего, её уничтожили в том же году. Сохранилось лишь несколько фотографий и полная техническая документация, доказывающая то, что эта машина была способна на движение.

Попыток построить гиролокомотив было больше, но это уже совсем другая история.

А дело Петра Петровича Шиловского всё-таки живёт. Потому что весь мир сегодня ездит на «Сигвеях». Думаю, увидев откуда-то из другого мира «Сегвей», Шиловский, наконец, улыбнулся и заснул спокойно. Он добился своего: гироскопический транспорт существует и пользуется популярностью, пусть и использует гироскопы исключительно в качестве датчиков, а не в качестве системы поддержания равновесия.

P. S. Компания LitMotors объявила о начале продаж полноценного гирокара в 2014 году, но воз пока что и ныне там.

Русский изобретатель во главе мирового прогресса: история забытых гирокаров

Чтобы максимально просто объяснить суть гирокаров, нужно начать с детской игрушки — юлы. С технической точки зрения юла — это маховик, способный долго удерживать заложенную в нём кинетическую энергию, сохранять горизонтальное положение и служить мотором для привода различных механизмов. Комплектное устройство с быстровращающимся маховиком получило название гироскоп (от греческого «гиро» — колесо) и послужило источником энергии для уникальных гирокаров и даже гиробусов.

Первенство по применению маховиков на транспорте принадлежит России. Еще в XVIII веке изобретатель Иван Кулибин оснастил свою «самокатку» горизонтальным маховиком, который набирал энергию на спусках и затем помогал «водителю» на подъёмах. В 1860 году эту идею развил инженер путей сообщения Карл Шуберский, предложивший повозку для доставки грузов по рельсам, которую назвал маховозом.

Между задних колес повозки Кулибина хорошо виден маховик. 1791 год

Газетная реклама американской легковушки с гироскопом. 1908 год

В 1905 году англичанин Фредерик Ланчестер получил патент на простейшую четырехколесную тележку с вертикальным маховиком и механическим приводом колес. Позднее американская фирма Gyroscope Car безуспешно пыталась наладить выпуск гирокаров без сцепления и коробки передач, внешне не отличавшихся от обычных легковушек.

Легендарный русский гирокар Шиловского

Первую и единственную в мире полноценную самоходную безрельсовую машину с гироскопом разработал и построил известный русский государственный деятель и талантливый изобретатель-самоучка граф Петр Петрович Шиловский. Это был «богато одарённый человек с огромным честолюбием», перу которого принадлежали многие оригинальные проекты и монографии по теории, конструированию и применению гирокаров. Впервые свою идею маховоза он воплотил в жизнь в 1911 году, представив модель однорельсовой железной дороги с тремя вагончиками, снабженными вращавшимися маховичками.

На следующий год Шиловский взялся за реализацию своего главного изобретения — двухколесного одноколейного автомобиля с маховиком, обеспечивавшим ему устойчивость как во время движения, так и на стоянке.

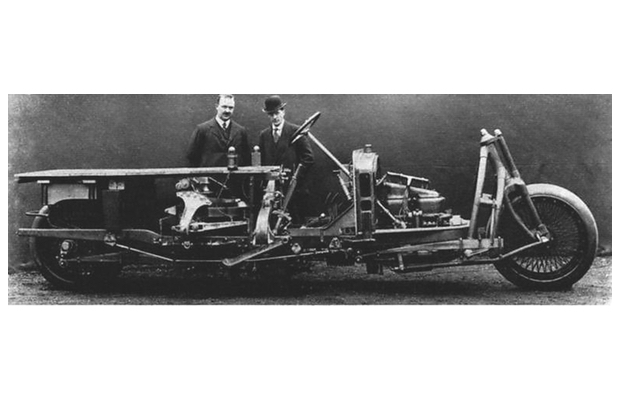

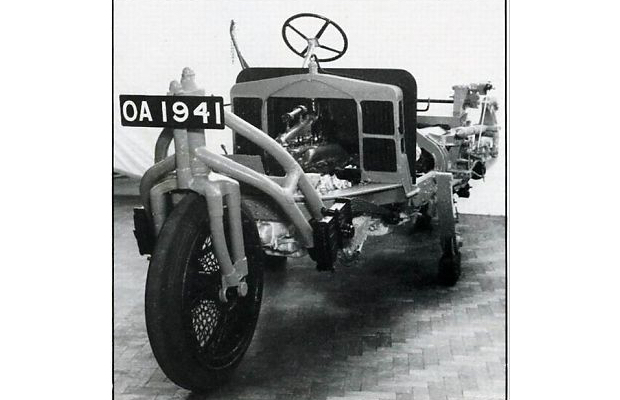

Первый вариант гирокара Петра Шиловского с двумя опущенными опорными колёсиками. 1913 год

Слишком сложная, дорогая и непонятная машина не получила поддержки Царского правительства, и в 1912 году изобретатель уехал в Англию. Там за сборку гироскопического автомобиля Gyrocar взялась компания Wolseley Tool and Motor Car из Бирмингема, и впоследствии за границей гирокар Шиловского всегда считали разработкой и приоритетной собственностью Великобритании.

Окончательный вариант машины Шиловского с 24-сильным мотором Wolseley. Осень 1913 года

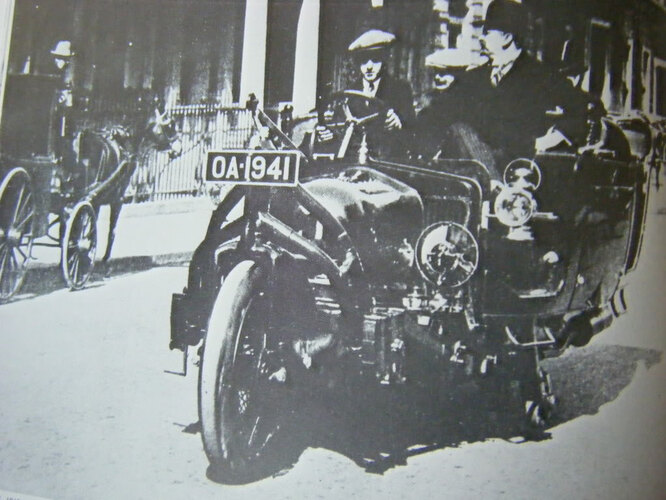

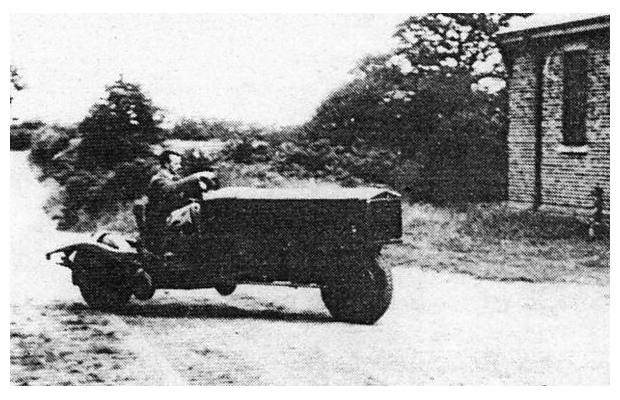

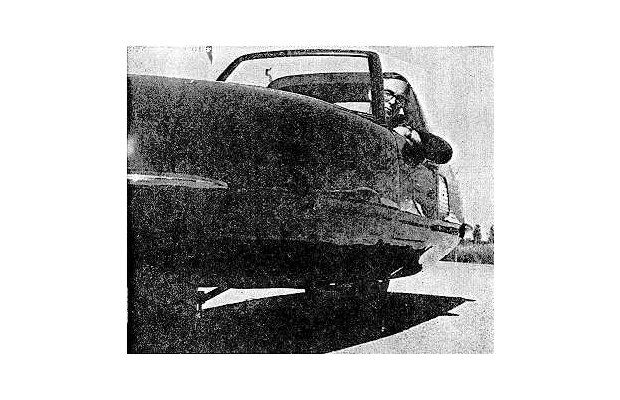

Работы над гирокаром начались в октябре 1912 года с испытания двигателя и рессор подвески. Шасси было готово 14 июля 1913-го, а комплектный автомобиль появился глубокой осенью того же года. 27 ноября его завели, подняли боковые поддерживающие колёса, и он благополучно проехал несколько метров, не опрокинувшись. 28 апреля 1914 года в центре Лондона состоялся первый публичный показ машины с пассажирами, которая передвигалась со скоростью пешехода, демонстрируя свою феноменальную устойчивость.

Петр Шиловский на своем гирокаре (на переднем сиденье справа). Лондон, июнь 1914 года

Демонстрационный показ гироскопического авто на улицах Лондона. Лето 1914 года

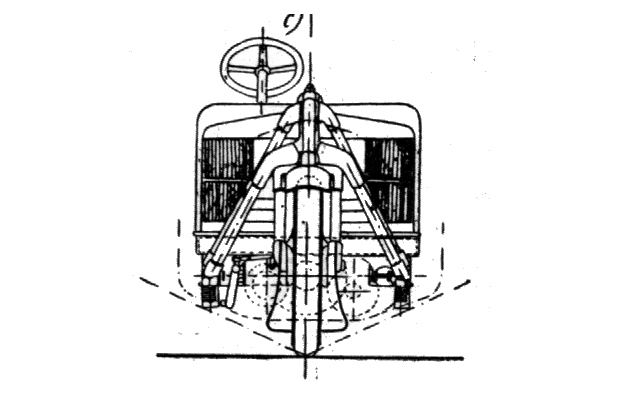

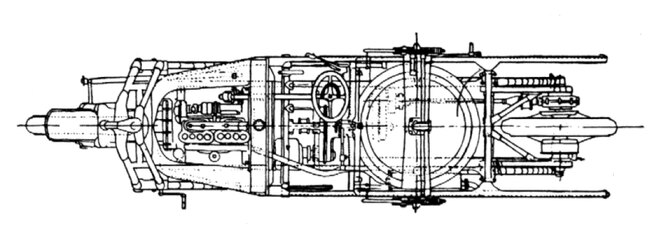

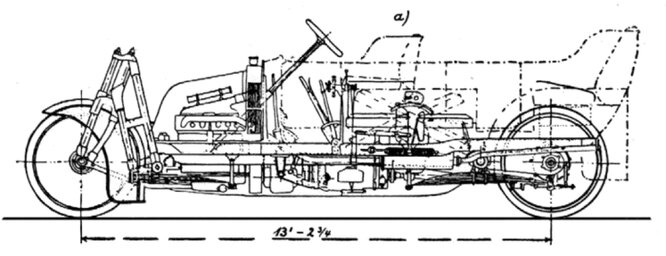

Автомобиль Шиловского представлял собой крупную, сложную и тяжелую машину массой около трёх тонн с открытым четырехместным кузовом на лонжеронном шасси. В её передней части устанавливался обычный четырехцилиндровый мотор в 24 силы от легковушки Wolseley 16/20НР. От него крутящий момент на заднее ведущее колесо передавался через сцепление, четырехступенчатую коробку передач, цепную и карданную передачи и червячный редуктор. Передняя подвеска напоминала развитую вилку мотоцикла, заднее колесо подвешивалось на двух продольных консольных рессорах.

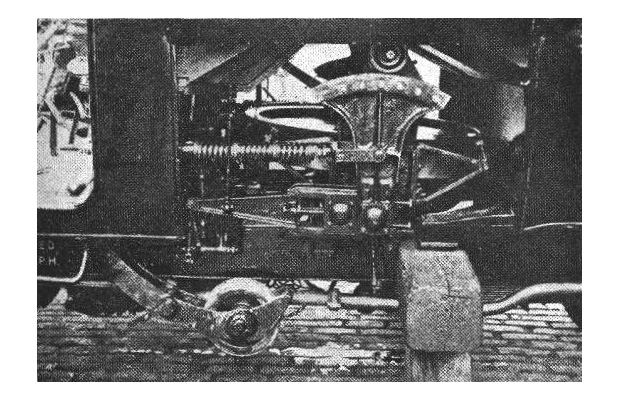

Шасси с четырехметровой колесной базой дает общее представление о конструкции гирокара

На виде спереди видна мощная трубчатая подвеска на двух продольных консольных рессорах

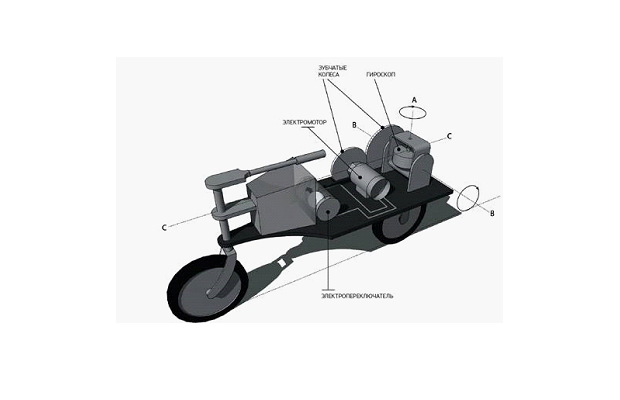

Одновременно двигатель приводил электрогенератор, подававший ток на электромотор, который за 8–10 минут разгонял горизонтальный кованый маховик диаметром чуть более одного метра до 3000 оборотов в минуту. Он весил 610 килограммов, имел толщину 12 сантиметров и размещался между сиденьями в средней части машины.

Эскизы компоновки гирокара и размещения основных узлов из монографии Шиловского

Управление гироскопом обеспечивали вертикальная наклонявшаяся обойма маховика и запутанная система маятников, зубчатых секторов, шестерен и шариковых датчиков, заставлявшая верхний конец вала маховика отклоняться вперед или назад. При падении оборотов автоматически включался разгонный электромотор, возвращавший автомобиль в вертикальное положение.

С началом Первой мировой войны Шиловский вернулся в Россию, а в 1915-м «в целях обеспечения сохранности при бомбежках» англичане «надежно спрятали» гирокар, просто сбросив его в яму, выкопанную близ соседней железнодорожной станции. И на 20 с лишним лет о нём забыли.

На родине Шиловский пытался организовать строительство однорельсовой железной дороги, но в 1922-м ее финансирование прикрыли, и Шиловский навсегда уехал в Англию. По его настоянию в 1938 году полусгнившую машину эксгумировали, подреставрировали и поместили в музей фирмы Wolseley. Через десять лет её отправили на слом.

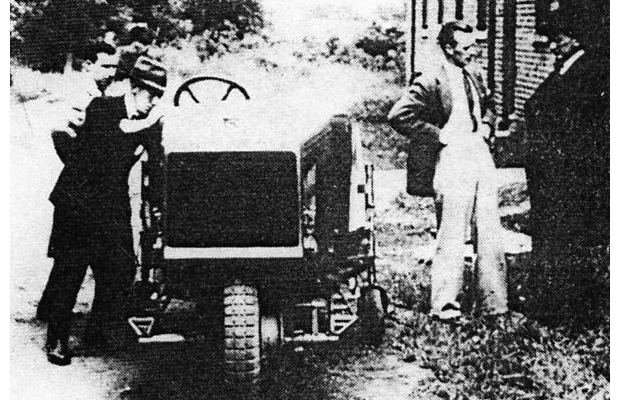

Эксгумация легендарного гирокара, пролежавшего в земле 23 года. 1938 год

Гирокар Бреннана

С 1903 года австралийский конструктор Луис Бреннан, трудившийся в Англии, разрабатывал монорельсовый гироскопический вагон для перевозки пассажиров, который в конце концов признали опасным и бесперспективным. Единственной гироскопической машиной Бреннана была оригинальная двухколесная тележка, которую он безуспешно предлагал вооруженным силам Великобритании.

Машина Бреннана с двумя маховиками в вакуумных кожухах. 1929 год

Под её длинным капотом помещались бензиновый мотор с коробкой передач от легковушки Morris Oxford и блок аккумуляторных батарей. Они служили для питания электромоторов, разгонявших до 3500 оборотов два маховика, весивших по 90 килограммов. Никакого развития эта машина не имела.

Ford Gyron Concept

В 1961 году на автосалоне в Детройте корпорация Ford представила футуристической двухколесный концепт Gyron, напоминавший фюзеляж реактивного самолета с двумя установленными рядом друг с другом сиденьями и прозрачной откидной крышей. Его говорящее название свидетельствовало о главной диковинке — гироскопической системе с 60-сантиметровым маховиком, обеспечивавшим автомобилю равновесие при движении и на стоянке. Казалось, «революционный» Ford Gyron с ходу превзошел все предыдущие конструкции, но на деле оказался всего лишь эффектным недвижимым макетом.

Несостоявшийся гирокар — макетный образец Ford Gyron. 1961 год

Гирокар Gyro-X

Через несколько лет появился «настоящий» двухколесный спортивный гирокар Gyro-X, рассчитанный на массовое производство. По патенту конструктора Луиса Суинни прототип построила калифорнийская фирма Gyro Transport Systems. Его внешностью и интерьером занимался легендарный дизайнер Алекс Тремулис, а компактный гироскоп переднего расположения с 56-сантиметровым маховиком собрал инженер Томас Саммерс.

В задней части Gyro-X помещался четырехцилиндровый 1,3-литровый двигатель в 80 сил от спортивной машины Austin Mini Cooper S, разгонявший гирокар до 155 км/ч. Публика не приняла сложный, дорогой, непривычный в управлении и опасный автомобиль, оставшийся всего лишь неудачной попыткой создания общедоступного легкового гиромобиля.

В середине 1960-х Томас Саммерс разработал и запатентовал целое семейство легких и компактных грузовых гиротраков, которые предполагал использовать на узких городских улочках, лесных и горных тропах. На своей фирме Summers Gyro он собрал два опытных образца грузоподъемностью 360 килограммов и 2,5 тонны, но внимания на них никто не обратил.

Редчайший одноколейный трехколесный «грузовичок» конструкции Саммерса. 1969 год

Пассажирские гиробусы из Швейцарии

Как ни странно, но самым известным и полезным применением гироскопической автотехники оказались несущественно доработанные городские и пригородные автобусы и троллейбусы (сейчас их называют тролебусами), которые получили собственное наименование — гиробусы.

Пассажирские гиробусы швейцарской фирмы Oerlikon на специальной трассе в Бельгии

В военные времена к проектированию гироскопических троллейбусов приступил Бьёрн Сторсанд, главный инженер швейцарской военно-промышленной компании Oerlikon, который в 1946-м получил на них патент. С 1950 года в течение семи лет его фирма изготовляла для них электрическое и гироскопическое оборудование. Ими оснащали три поколения гиробусов, переделанных из обычных автобусов швейцарской компании FBW с кузовами фирмы Carrosserie Werken Aarburg (CWA) вместимостью до 70 пассажиров и работавших в трех странах мира.

На подзарядочной остановке первый гиробус Oerlikon-FBW с тремя поднятыми штангами. 1950 год

Сборка электромаховичного гироскопа Oerlikon с маховиком диаметром 1626 мм

Прототип Oerlikon-FBW с опущенными штангами на трассе Цюрих–Зеебах. Весна 1950 года

Внешне гироскопические средства транспорта не отличались от обычных пассажирских машин с тяговыми электромоторами, получавшими ток от подвесной электросети. При использовании гиробусов на их маршрутах расставляли специальные столбы с Г-образными перекладинами и тремя контактами, к которым от городской сети подводился трехфазный ток напряжением 500 вольт. На остановках с ними соприкасались три подъёмные токоприёмные штанги с контактными головками, передававшие ток на генератор для раскручивания 1,5-тонных маховиков из хромоникельмолибденовой стали. Они имели диаметр в полтора метра и помещались в герметичных кожухах, заполненных водородом для улучшения охлаждения и снижения потерь на трение. Время их разгона до рабочего режима 3000 оборотов не превышало двух-трех минут.

При движении гиробуса контактные штанги автоматически отключались и откидывались на крышу, а маховик передавал накопленную на остановке энергию на генератор, вырабатывавший ток для тяговых электромоторов. Максимальное расстояние между заправочными столбами достигало шести километров, и на каждой остановке всё повторялось вновь. На одной зарядке 15-тонный гиробус с полной нагрузкой мог проехать девять километров со скоростью 60 км/ч.

Гиробусы Oerlikon третьего поколения в бельгийском городе Гент. 1955–1956 гг.

Главными положительными качествами гиробусов были отсутствие троллейбусной контактной сети и бетонных столбов вдоль улиц, бесшумный ход, отсутствие вредных выхлопов и способность самостоятельно перемещаться на небольшие расстояния. К недостаткам относили повышенную массу (за счет маховика), сложное управление, перегрузки узлов ходовой части и опасность разрыва маховиков на высоких оборотах.

Единственный сохранившийся гиробус Oerlikon в бельгийском трамвайном музее в Схепсдаале. Фото 1971 года

Пассажирский салон гиробуса с двумя рядами сидений и центральным расположением гироскопа

В итоге — в Швейцарии было собрано всего лишь 19 гиробусов, которые оставались в эксплуатации до 1960 года. Впоследствии никакого развития они не получили.

На заглавной фотографии — Легендарный двухколесный одноколейный автомобиль с гироскопом русского изобретателя Петра Шиловского

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов