гипокинез сердца что это такое на узи

Гипокинез сердца что это такое на узи

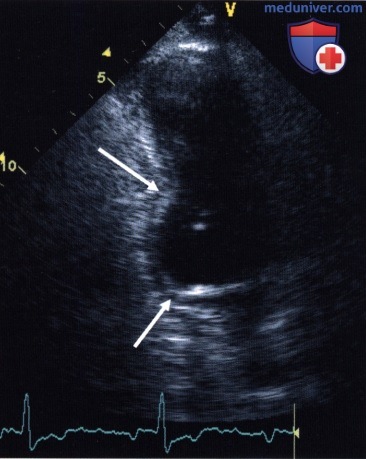

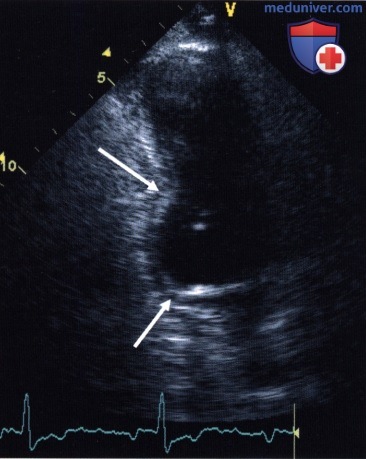

а) Региональная сократимость. Так как в различных слоях миокарда волокна ориентированы по-разному, то движение стенки, видимое при ЭхоКГ, является суммой различно ориентированных сокращений в миокарде. При этом внутренняя (субэндокардиальная) половина стенки утолщается значительно сильнее, чем внешняя, субэпикардиальная. В итоге нормальные сегменты стенки желудочка выполняют в систолу движение, направленное внутрь желудочка, а сама стенка утолщается. При этом утолщение стенки является более надежным параметром, который можно использовать и, например, в случае асинхронного сокращения при блокаде ножки пучка Риса.

Утолщение стенки и направленное внутрь движение наименее выражены в области базальных сегментов. Особое место занимает базальная часть базального переднеперегородочного сегмента, которая во время систолы не совершает направленного внутрь движения или даже немного смещается наружу (прежде всего, это хорошо видно на парастернальном базальном сечении по короткой оси), что, предположительно, обусловлено «пульсовой волной» ударного объема в области выносящего тракта левого желудочка.

1. Качественная оценка. В первую очередь происходит качественная оценка региональной сократимости:

— нормокинезия: нормальное движение и утолщение стенки,

— гипокинезия: сниженное, но определяемое движение и утолщение стенки (это наиболее субъективно вариабельная категория),

— акинезия: отсутствие движения и утолщения стенки,

— дискинезия: систолическое движение стенки наружу,

— аневризма: выпячивание левого желудочка, отмечающееся и во время диастолы, с аномально тонким, не сокращающимся миокардом,

— гиперкинезия: движение и утолщение стенки превышают нормальные показатели, что встречается при клапанной регургитации, в качестве компенсации нарушения локальной сократимости в другой зоне (например, после инфаркта), во время нагрузки или при стимуляции катехоламинами. При этом в конце систолы почти вся полость может быть замещена сокращающимся миокардом (систолическая облитерация полости желудочка). Сама по себе гиперкинезия не имеет патологического значения, однако является указанием на одно из вышеназванных состояний.

2. Количественный анализ. Многочисленные попытки количественного анализа локальной сократимости, в особенности автоматизации оценки, до сих пор не привели к созданию надежной методики, хотя бы приблизительно равнозначной визуальному заключению опытного исследователя. Поэтому сохраняется проблема субъективной вариабельности оценки локальной сократимости, которая лишь в ограниченной мере решается улучшением качества изображения, параллельным просмотром различных видеофрагментов, введением контрастных средств для левых отделов сердца и другими усовершенствованиями.

Недавно опубликованный систематический обзор различных методических подходов показал степень соответствия между различными визуализирующими методиками и определяемой при помощи согласованного клинического мнения «истиной» (степень соответствия выражалась в виде доверительного интервала значений каппы Кохена). Значение каппы, равное 1, означает полное соответствие бинарного события (нарушение локальной сократимости присутствует/отсутствует). Доверительные интервалы каппы с точки зрения выявления нарушений локальной сократимости составили:

— 0,5-0,7 для нативной ЭхоКГ,

— 0,6-0,8 для ЭхоКГ с контрастированием левых отделов,

— 0,5-0,8 для МРТ.

В рамках каждой из методик вариабельность между двумя исследователями составила:

— 0,3-0,5 для ЭхоКГ,

— 0,7-0,9 для ЭхоКГ с контрастированием левых отделов и

— 0,3-0,6 для МРТ.

Особенное значение эта проблема имеет в стресс-ЭхоКГ и при диагностике жизнеспособного миокарда в зонах с нарушенной сократимостью (см. соответствующие главы).

3. Анализ региональной деформации. В настоящее время наиболее перспективным подходом к количественной оценке локальной сократимости является анализ региональной деформации (strain/strain rate) при помощи тканевой допплерографии. Здесь можно локально и количественно оценить степень выраженности и временную динамику систолической и диастолической деформации (например, продольное укорочение и удлинение на апикальных сечениях). Но до сих пор получаемые данные чувствительны к артефактам, обременены шумовым сигналом, и их часто бывает трудно интерпретировать. Методика двумерного отображения деформации (20-strain), находящаяся ныне в начальной стадии апробации, должна существенно улучшить данный методический подход.

б) Причины нарушения сократимости:

1. Коронарная болезнь сердца. Чаще всего локальные нарушения сократимости развиваются на фоне коронарной болезни сердца:

— После инфаркта развивается необратимое, сохраняющееся в покое нарушение локальной сократимости. При этом большой постинфарктный рубец проявляется в виде акинезии или аневризмы, а после мелких инфарктов остается лишь гипокинезия или существенное нарушение локальной сократимости не определяется. Большие постинфарктные рубцы характеризуются уменьшением толщины стенки примерно на 30% и иногда несколько более высокой эхогенностью, чем окружающий миокард, что объясняется более высоким содержанием коллагена в рубце.

Надежное соотнесение нарушения локальной сократимости с гистологической зоной инфаркта осложняется связностью всех сегментов миокарда: как соседние, нормально сокращающиеся области миокарда могут «увлекать» акинетическую зону инфаркта, так и, наоборот, нарушения локальной сократимости в инфарктной зоне могут снижать амплитуду сокращений соседних здоровых сегментов («теттеринг-эффект»),

— В случае острой ишемии в покое или на фоне нагрузки (обратимые нарушения сократимости, диагностическое использование в стресс-ЭхоКГ).

— В покое в связи с оглушенным (станнинг) или гибернирующим миокардом, т.е. отсутствием (или снижением) сократимости в еще жизнеспособном миокарде.

2. Другие заболевания. Кроме КБС, нарушения локальной сократимости могут развиваться при следующих заболеваниях:

— ДКМП: хотя поражение часто имеет диффузный характер, но нередко обнаруживаются зоны гипокинезии различной степени выраженности. Однако аневризмы при этом заболевании не встречаются.

— Миокардиты: здесь изредка встречаются и более выраженные нарушения локальной сократимости, например, апикальная аневризма при болезни Чагаса (Trypanosoma cruzii).

— Нарушения локальной сократимости, поражающие только межжелудочковую перегородку, без вовлечения остальной перфузионной территории ПМЖВ, т.е. передней стенки: они встречаются относительно часто. С одной стороны, возможно развитие аномального временного паттерна сократимости с сохраненным утолщением перегородки в результате локального замедления механической систолы (например, при блокаде левой ножки пучка Гиса, правожелудочковом кардиостимуляторе, синдроме WPW, после кардиохирургического вмешательства), а также в результате взаимодействия левого и правого желудочков или наложения движения всего сердца в грудной клетке на процессы сокращения, например, после операции на сердце, при повышении нагрузки давлением или объемом на правый желудочек или в случае значительного перикардиального выпота.

Если в начале систолы происходит движение перегородки, направленное наружу, то такая ситуация обозначается термином «парадоксальная перегородка», что, будучи неспецифическим изменением, может встречаться при всех вышеназванных клинических ситуациях. С другой стороны, может развиваться истинное снижение амплитуды сокращений, как, например, при КБС (закупорка септальной ветви) или кардиомиопатии.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 26.12.2019

Причины гипокинезии, лечение снижения двигательной активности

Автор:

Врач-терапевт, кардиолог, ревматолог

Рецензент:

Терапевт, ревматолог, кардиолог

Дефицит двигательной активности как один из триггеров гипокинезии

Гипокинезия – это комплекс расстройств, включающий снижение двигательной активности и замедленность движений. Патология обычно развивается при поражениях ЦНС. Например, гипокинезия наблюдается у пациентов с болезнью Паркинсона.

Влияние гипокинезии на организм:

Причины гипокинезии

Наиболее частые причины патологии – дисфункция базальных ганглиев и снижение процессов возбуждения в моторной зоне коры. Гипокинезия также может быть вызвана дефицитом двигательной активности – например, при длительной иммобилизации вследствие травм, тяжелых заболеваний. Снижение двигательной активности наблюдается и при некоторых психических расстройствах.

Гипокинезия желудочков сердца

Снижение амплитуды движения левого желудочка тоже классифицируют как гипокинезия. Зоны гипокинезии при проведении эхокардиографии свидетельствуют либо об остром, либо о перенесенном инфаркте миокарда (постинфарктный кардиосклероз), ишемии миокарда, утолщении стенок миокарда. Нарушения локальной сократимости сегментов левого желудочка у больных ишемической болезнью сердца оценивают по пятибалльной шкале:

Гипокинезию правого желудочка выявляют у пациентов с острой легочной эмболией (ЛЭ). Проведенные исследования показали, что наличие у больных острой ЛЭ гипокинезии правого желудочка в два раза увеличивает риск смертности в течение ближайшего месяца. Этот факт позволяет выявить пациентов высокого риска, кажущихся стабильными.

Лечение гипокинезии

Как лечить гипокинезию зависит от основного заболевания, симптомом которого является снижение двигательной активности. На ранних стадиях болезни Паркинсона показаны дофаминергические препараты. Назначить лекарственные препараты и судить об их эффективности должен врач. При прогрессировании заболевания и неэффективности консервативной терапии может потребоваться хирургическое лечение (нейростимуляция или деструктивная операция).

Какие нарушения сердца видны через ЭхоКГ

Сердце – особенный орган, и УЗИ для него тоже особенное. Называется – ЭхоКГ.

1. Почему нельзя делать УЗИ сердца на обычном ультразвуковом аппарате?

Можно, но только результат исследования окажется неполным. Дело в том, что у эхокардиографа есть дополнительные возможности и особые датчики, которые позволяют получить качественное изображение органа, постоянно находящегося в движении. Кроме того, любой аппарат способен проводить исследование с эффектом Доплера. Доплерография даёт возможность оценить скоростные показатели потока крови, его направление, наличие патологического сброса. Это принципиально важно при оценке состояния клапанов сердца и перегородок, расположенных между предсердиями и желудочками. Наконец, к эхокардиографу можно подсоединить специальный датчик для проведения чреспищеводной эхокардиографии, который внешне больше напоминает гастроскоп.

2. Говорят, что ЭхоКГ это золотой стандарт в окончательной диагностике инфаркта?

По сути именно ЭхоКГ ставит точку в решении вопроса, были инфаркт миокарда или всё-таки нет. Такую возможность даёт прицельное изучение стенок сердца – передней, боковой, задней или нижней, а также межжелудочковой перегородки. Если миокард в этих зонах получил некротическое повреждение и там сформировался рубец, на эхокардиографии будет выявлено нарушение его сократимости. Это значит, что стенка сокращаться хуже, отставать от рядом расположенных (гипокинезия), сокращаться в своем режиме, что называется, не попадая в ногу (дискинезия), или вообще не будет сокращаться, выбиваясь из общего марша (акинезия). Если подобные изменения обнаружены (а они нередко бывают случайной находкой, без указания на перенесённый инфаркт), то вероятность инфаркта в прошлом более 90%. Если же в диагнозе стоит инфаркт, а по данным ЭКГ и ЭхоКГ подтверждений этому обнаружить не удаётся, скорее всего, речь идет о гипердиагностике и инфаркта на самом деле не было.

3. Какие показатели ЭхоКГ можно назвать наиболее важными?

Силу сердечной мышцы показывает так называемая фракция выброса (ФВ). Если этот показатель снижен, речь может идти о хронической сердечной недостаточности. Наличие нарушений локальной сократимости миокарда стенок сердца (гипокинезия, дисикинезия, акинезия) свидетельствует о перенесённом инфаркте или ишемии. Оценка клапанов включает количество створок, размер отверстия, доплерографически определяется наличие обратного сброса крови (недостаточность клапана) или повышенного градиента давления на клапане, свидетельствующего о формировании сужения (стеноза) клапана. Недостаточность клапанов или регургитация измеряется в степенях: от первой до четвёртой. Если первую и вторую можно отнести к варианту нормы, то третью (выраженную,) а тем более четвёртую считают патологией, которая требует хирургической коррекции. Анализ перегородок сердца помогает выявить наличие патологических отверстий и сброса крови через них (дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок). Важную информацию представляют размеры камер сердца, толщина миокарда и наличие его гипертрофии, тромбы в полости сердца.

4. Что такое стресс — ЭхоКГ?

Если у пациента подозревают ишемическую болезнь сердца, назначают нагрузочный тест. Часто это велоэргометрия или тредмил, когда пациент крутит педали велосипеда или идёт по беговой дорожке, а у него постоянно фиксируют ЭКГ, дожидаясь появления ишемии. Но раньше появления изменений на ЭКГ появляются те самые изменения кинетики стенок, о которых мы уже говорили. Тем более, сразу можно точно обнаружить стенку сердца, которая страдает больше всего, и предположить, какая именно артерия сужена бляшками. Поэтому, стресс-тест с ЭхоКГ считается более информативным. Его проводят с помощью физической нагрузки, когда пациент крутит педали на специальном велосипеде в лежачем положении, либо стимулируя работу сердца с помощью введения в вену специальных лекарств. В результате сердце работает намного активнее, и фрагменты миокарда, испытывающие нехватку питания, сокращаются хуже остальных.

5. Зачем назначают чреспищеводное ЭхоКГ?

В некоторых случаях даже после проведения стандартного ЭхоКГ кардиологам требуется уточнение. То, что не удалось увидеть через грудную клетку с помощью обычного датчика, можно рассмотреть из пищевода с помощью датчика, больше напоминающего гастроскоп. Оказывается, изнутри лучше видно пороки клапанов сердца, состояние его перегородок и наличие тромбов в предсердиях. Исследование проводится в сознании под действием легких снотворных препаратов, по ощущениям приятным его не назовешь, но и слишком дискомфортным тоже, но напоминает проведение обычной гастроскопии.

6. Как подготовиться к ЭхоКГ?

Обычное исследование, которое называют трансторакальным, особой подготовки не требует. Если речь идёт о чреспищеводном исследовании, то предварительно нужно будет выполнить гастроскопию, чтобы убедиться, что в пищеводе нет эрозий, варикозно расширенных вен и других нарушений. Если в ходе исследования выясниться, что человек с трудом переносит введение «шланга» и в верхние отделы ЖКТ, чреспищеводное ЭхоКГ можно буде провести под внутривенной анестезий, как говорят пациенты «во сне».

Сегодня ЭхоКГ, как и все исследования, активно развивается. Теперь его делают не только из пищевода, но и непосредственно из полости сердца – так называемое внутрисердечное ЭхоКГ. Для этого датчик доводят до сердца от паховых сосудов. Результаты исследования представляют в виде трёхмерных двигающихся изображений такого качества, что врачу трудно отличить реконструкцию от реального бьющегося сердца.

Онлайн консультации врачей

в мобильном приложении Доктис

Дежурный терапевт и педиатр консультируют бесплатно

Дилатационная кардиомиопатия (I42.0)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

* О пределение ВОЗ/МОФК, 1995

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Этиология и патогенез

Предполагается, что основная масса вторичных форм ДКМП (алкогольная, гипертензивная или ишемическая ДКМП) развивается, когда на фоне генетической предрасположенности к заболеванию, повышается гемодинамическая нагрузка на сердечно-сосудистую систему (например, во время беременности) или возникают факторы, которые оказывают прямое повреждающее действие на миокард (например, этиловый спирт).

— застой крови в малом и большом кругах кровообращения;

— относительная коронарная недостаточность и развитие ишемии миокарда;

— появление очагового и диффузного фиброза в миокарде;

— периферическая вазоконстрикция.

Вследствие чрезмерной активации нейрогуморальных систем (симпатоадреналовая система, ренин-ангиотензин-альдостероновая система, эндотелиальные факторы и др.) развиваются ремоделирование сердца и различные гемодинамические нарушения.

Эпидемиология

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Основные клинические проявления ДКМП:

1. Систолическая ХСН (левожелудочковая или бивентрикулярная) с признаками застоя в малом и большом круге кровообращения.

Диагностика

Лабораторная диагностика

Общеклиническое и биохимическое исследование крови не выявляют характерных для ДКМП патологических изменений.

Определение нейрогормонов

Общепризнанным маркером, который позволяет определить дальнейшую тактику лечения больного, в настоящее время считают мозговой натрийуретический пептид, выделяющийся в ответ на растяжение кардиомиоцита. Повышение его концентрации в плазме крови в 2 раза по сравнению с нормой является предиктором неблагоприятного прогноза у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Также предиктором сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности считается содержание норадреналина в плазме крови.

Дифференциальный диагноз

1. Ишемическая болезнь сердца (ИБС)

Наиболее часто ДКМП дифференцируется с ИБС, в особенности у лиц мужского пола в возрасте 40-50 лет.

Основные отличия ДКМП и ИБС:

1.2 При ДКМП наблюдается расширение всех границ сердца, что подтверждается перкуссией, рентгенологическими исследованиями, ЭКГ, ЭхоКГ.

При ИБС на поздних стадиях развития, отмечается преимущественное расширение левой границы относительной сердечной тупости.

1.4 При коронарографии у больных ИБС, как правило, выявляются признаки атеросклеротического поражения коронарных артерий; при ДКМП артерии сердца интактны.

1.5 Для ДКМП более характерен ритм галопа.

3. Аортальный стеноз. У пациентов с тяжелым аортальным стенозом в стадии декомпенсации могут наблюдаться выраженная дилатация левого желудочка и снижение его сократимости. Вследствие падения сердечного выброса шум аортального стеноза становится слабее и может даже исчезнуть.

4. Аортальная недостаточность. Аортальная недостаточность приводит к перегрузке левого желудочка объемом.

5. Митральная недостаточность. Из всех приобретенных пороков сердца именно митральную недостаточность труднее всего отличить от ДКМП. Это связано с тем, что расширение митрального кольца и дисфункция сосочковых мышц, которые почти всегда присутствуют при ДКМП, сами по себе вызывают митральную недостаточность.

Первичный характер митральной недостаточности и о тот факт, что именно она привела к дилатации левого желудочка, а не наоборот, возможно предполагать если митральная недостаточность умеренная или тяжелая, если известно, что она возникла раньше дилатации левого желудочка, или если выявлены выраженные изменения митрального клапана при ЭхоКГ.

6. Митральный стеноз. Выраженное увеличение правого желудочка в некоторых случаях возникает при тяжелом митральном стенозe, высокой легочной гипертензии и правожелудочковой недостаточности. В результате увеличения правого желудочка на рентгенограмме грудной клетки видна увеличенная тень сердца, а также появляется пальпируемый и выслушиваемый III тон сердца.

7. Экссудативный перикардит. Перикардиальный выпот может обуславливать значительное расширение тени сердца и сердечную недостаточность, которые вызывают подозрение о наличии ДКМП. Исключить кардиомиопатию позволяет нормальная сократимость желудочков. Экссудативный перикардит надо исключить в первую очередь, поскольку он излечим.

Осложнения

Лечение

Немедикаментозное лечение: ограничение физических нагрузок, потребления поваренной соли, особенно при наличии отечного синдрома.

Медикаментозная терапия

Свойства:

— предупреждают некроз кардиомиоцитов и развитие кардиофиброза;

— способствуют обратному развитию гипертрофии;

— снижают величину постнагрузки (внутримиокардиальное напряжение);

— уменьшают степень митральной регургитации;

— применение ингибиторов АПФ достоверно увеличивает продолжительность жизни больных.

3. При наличии застоя крови в малом или/и в большом круге кровообращения применяют диуретики (тиазидовые, тиазидоподобные и петлевые мочегонные по обычной схеме). В случае выраженного отечного синдрома указанные диуретики целесообразно комбинировать с назначением антагонистов альдостерона (альдактон, верошпирон).

4. Нитраты (изосорбид-динитраты или изосорбид-5-мононитраты) применяют в качестве дополнительного средства при лечении пациентов с хронической левожелудочковой недостаточностью. Изосорбид-5-мононитраты (оликард, имдур) отличаются высокой биодоступностью и предсказуемостью действия, способствуют депонированию крови в венозном русле, уменьшают величину преднагрузки и застой крови в легких.

5. Сердечные гликозиды показаны пациентам с постоянной формой мерцательной аритмии.

У тяжелых больных с выраженной систолической дисфункцией левого желудочка и синусовым ритмом сердечные гликозиды применяются только в комбинации с ингибиторами АПФ, диуретиками под контролем содержания электролитов и с мониторингом ЭКГ.

Длительное применение негликозидных инотропных средств увеличивает смертность таких больных и поэтому не рекомендуется.

Кратковременное применение негликозидных инотропных препаратов (леводопа, добутамин, милринон, амринон) считается оправданным при подготовке больных к трансплантации сердца.

6. Поскольку в 30% случаев течение ДКМП осложняется внутрисердечным тромбозом и развитием тромбоэмболий, всем больным показан прием антиагрегантов: ацетилсалициловая кислота (постоянно) в дозе 0,25-0,3 г в сутки и другие антиагреганты (трентал, дипиридамол, вазобрал).

У больных с мерцательной аритмией показано назначение непрямых антикоагулянтов (варфарин) под контролем показателей коагулограммы. Дозы препарата подбираются так, чтобы величина МНО составляла 2-3 ед.

Хирургическое лечение

Симптомы и лечение диффузного миокардита

Симптомы и лечение диффузного миокардита

Симптомный и бессимптомный, этиологический и идиопатический миокардит называют диффузным при поражении значительной области мышцы. Если это неидиопатический миокардит, то платформой для его развития может стать (это важно для распознавания и лечения диффузного воспаления) бактерия, грибок, вирус, инфекция.

Из-за обширного (или диффузного) поражения и клиники, часто смежной с симптоматикой ОРВИ / ОРЗ миокардит этого вида называют «простудой сердца». С точки зрения проявлений диффузного воспаления, это обосновано. Примерно 2/3 сигналов миокардита схожи с признаками гриппа, особенно в острой, подострой фазе.

От простуды диффузный миокардит отличают признаки нарушения проводимости сердца и дистрофические процессы. К ним относят такие симптомы диффузной формы, как одышка (в том числе, постопноэ – дефицит воздуха в горизонтальном положении), чувство замирания, остановки, стягивания сердца в тиски, болезненность в загрудинном пространстве и груди.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБШИРНОГО ВОСПАЛЕНИЯ МЫШЦЫ-МИОКАРДА

Распознавание диффузного воспаления (миокардита) начинается с отмежевания данной патологии от дистрофии миокарда. Оба заболевания схожи по клиническому описанию, но на электрокардиограмме их легко отличить.

Помимо ЭКГ при диффузном миокардите обязательно проводят исследование ультразвуком. Это база диагностики миокардита.

УЗИ покажет не только факт наличия патологии, но и:

Обычно для идентификации диффузного воспаления достаточно УЗИ, ЭКГ (иногда с ЭхоКГ) и рентгена груди. Последний нужен, чтобы просмотреть состояние каждого поврежденного миокардитом участка.

Из прочих манипуляций – стандартный набор:

ПРОГНОЗ, ОСЛОЖНЕНИЯ, ЛЕЧЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВА

Прогноз при системном (диффузном) миокардите более чем в 50% случаев благоприятный. Особенно если миокардит себя обнаружил на (под)острой стадии. Исключение – диффузный идиопатический миокардит, который часто сопровождается осложнениями.

К последним могут относиться:

Самым распространенным осложнением миокардита остается СД.

Сколько времени займет лечение?

Схема лечения миокардита включает три обязательных пункта.

При идиопатическом остром и подостром диффузном миокардите часто рекомендуют к приему антибиотики, антигистамины и НПВС. Стационар (строгий режим гиподинамии, мониторинг гемодинамики, витаминизация) займет до месяца. Полное выздоровление – через год (или дольше).

Поскольку диффузная форма характеризуется крайне тяжелым протеканием миокардита, в течение минимум года после ремиссии человек остается на учете в кардиологии. На санитарно-курортное лечение можно отправляться не раньше чем через 10-12 месяцев.