гипертрофическая кардиомиопатия что это такое у взрослых людей

Гипертрофическая кардиомиопатия

Содержание

Что такое гипертрофическая кардиомиопатия?

Симптомы гипертрофической кардиомиопатии

Многие люди с ГКМП не имеют либо никаких признаков болезни, либо только незначительные симптомы, и живут нормальной жизнью. У других же пациентов симптомы могут прогрессировать и обостряться, ухудшая тем самым работу сердца. Симптомы гипертрофической кардиомиопатии могут возникнуть в любом возрасте и включают в себя:

Причины гипертрофической кардиомиопатии

ГКМП может быть как наследственной болезнью, связанной с мутацией генов, кодирующих синтез сократительных белков, так и болезнь, появляющаяся в процессе старения или из-за высокого кровяного давления. В некоторых случаях причины остаются неизвестными.

Диагностика гипертрофической кардиомиопатии

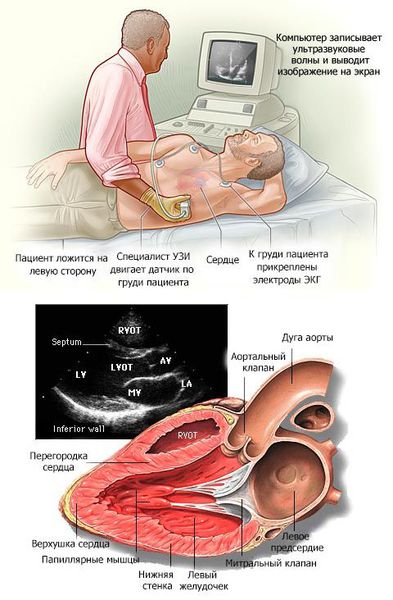

ГКМП диагностируется как на основе истории болезни (симптомы и семейная история), так и на основе медицинского осмотра и клинических анализов, таких как анализы крови, ЭКГ, рентген грудной клетки, эхокардиография (УЗИ сердца), стресс-тест, катетеризация сердца, КТ и МРТ.

Лечение гипертрофической кардиомиопатии

Лечение ГКМП показано лишь при наличии клиники либо факторов риска внезапной смерти. Лечение направлено на предотвращение симптомов и осложнений, и включает в себя выявление рисков, изменения образа жизни, приём лекарств. Также, по мере необходимости, врач кардиолог может назначить вам различные процедуры.

Рекомендации

Диета

Употребление большого количества жидкости имеет очень важное значение. Выпивайте по крайней мере от 6 до 8 стаканов воды в день. В жаркую погоду, следует увеличить потребление жидкости. Жидкость и ограничения в употреблении соли, необходимы для пациентов с сердечной недостаточностью. Посоветуйтесь с вашим лечащим врачом о принципах воздействия на ваш организм конкретных жидкостей и диетических напитков, включая информацию о воздействии алкоголя и кофеина.

Физические упражнения

Ваш врач подскажет, рекомендуется ли вам заниматься спортом или нет. Большинству людей с кардиомиопатией предлагаются легкие занятия аэробикой. Тем не менее, ваш врач, основываясь на симптомах и тяжести вашей болезни, может попросить вас воздержаться от каких либо физических нагрузок. Так же, как и при дилатационной кардиомиопатии, не рекомендуется поднятие тяжестей

Регулярное посещение врача

Пациенты с ГКМП минимум раз в год должны посещать врача кардиолога и контролировать свое состояние. Посещения врача могут быть более частыми, в том случае, когда гипертрофическая кардиомиопатия была диагностирована впервые.

Какие препараты используются для лечения гипертрофической кардиомиопатией?

Препараты, используемые для лечения симптомов и предотвращения дальнейшего осложнения ГКМП, снимают нагрузку с сердца и уменьшают препятствия для эффективной циркуляции крови в организме. При лечении гипертрофической кардиомиопатии используются также лекарства, в основе которых лежат бета-адреноблокаторы, способные снижать нагрузку на сердце за счет снижения давления и пульса, уменьшая гипертрофию миокарда. Также бета-блокаторы обладают антиаритмическим действием, в том числе способны уменьшить риск развития фатальных аритмий и внезапной смерти.

Врач может попросить вас избежать применения некоторых лекарственных препаратов, таких, как нитраты (они понижают кровяное давление) или дигоксин (он увеличивает силу сокращений сердца).

Ваш врач посоветует, какие лекарства вам больше всего подходят.

Хирургические процедуры, используемые для лечения гипертрофической кардиомиопатии

Хирургические методы, используемые для лечения ГКМП включают в себя:

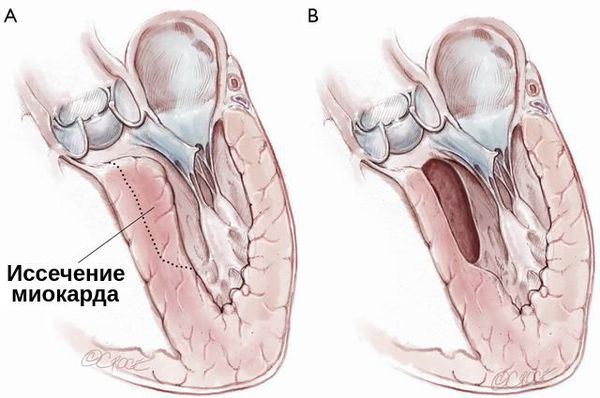

Чрезаортальная септальная миэктомия. Данная методика предполагает уменьшение обструкции путем уменьшения толщины межжелудочковой перегородки.

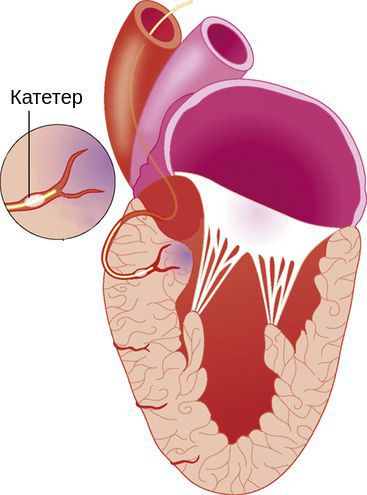

Транскатетерная септальная алкогольная абляция. Введение склерозирующих веществ типа спиртовых растворов, создание в межжелудочковой перегородке зон инфаркта.

Имплантация искусственного митрального клапана сердца. Этот тип операции предлагается пациентам с высоким риском опасных для жизни аритмий и внезапной сердечной смерти. Митральный клапан постоянно отслеживает сердечный ритм. Когда он обнаруживает неправильный, очень быстрый ритм сердца, поставляя энергию в сердечную мышцу, он заставляет сердце биться в нормальном ритме.

Небольшое количество людей с HCM, подвержены повышенному риск внезапной сердечной смерти. Люди, которые входят в эту группу риска:

Если у вас присутствуют два или более факторов риска внезапной сердечной смерти, врач пропишет вам лекарства для предотвращения аритмии. У большинства пациентов с ГКМП риск внезапной сердечной смерти невелик. Поговорите со своим врачом о всех проблемах, с которыми вы можете столкнутся при гипертрофической кардиомиопатии.

Как предотвратить эндокардит?

Люди с обструктивным ГКМП могу быть подвержены повышенному риску инфекционного эндокардита, потенциально опасного для жизни состояния. Чтобы защитить себя, говорите на приёме у любого врача, в том числе у стоматолога, что у вас есть заболевание сердца.

Позвоните своему врачу, если у вас появились симптомы инфекции (боль в горле, слабость, лихорадка).

Позаботьтесь о ваших зубах и деснах, чтобы защититься от инфекций.

Принимайте антибиотики перед тем как подвергнуться каким-либо процедурам, которые могут вызвать кровотечение, таких как: стоматологическая помощь, анализы (любые анализы, которые могут быть связаны со сбором крови или которые могут вызвать кровотечение), хирургические операции. Проконсультируйтесь со своим врачом о типе и количестве антибиотика, который вам следует принять.

Что такое кардиомиопатия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Кузнецова Т. Н., кардиолога со стажем в 26 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

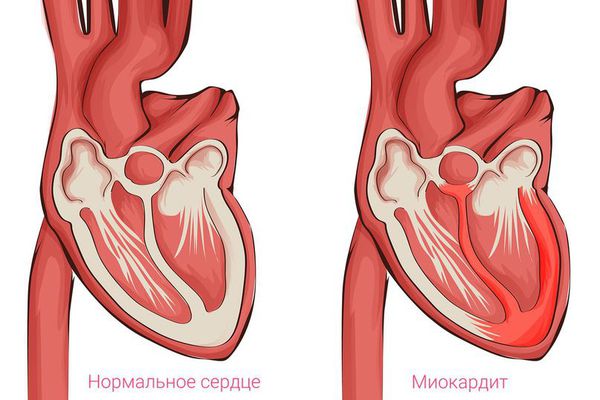

Пусковым механизмом возникновения кардиомиопатии поначалу считали процесс воспаления в сердце, который мог быть спровоцирован вирусными, бактериальными и аутоиммунными повреждениями клеток. Исходя из этой теории, назначение антибиотиков, противовирусных и противовоспалительных препаратов должно было привести к регрессии повреждения и восстановлению функции сердца. Однако практика это не подтвердила.

Риск развития кардиомиопатий повышен у лиц с отягощённой наследственностью, а также после перенесённых острых инфекционных заболеваний. Для появления вторичных кардиомиопатий важно наличие системных аутоиммунных заболеваний, эндокринной патологии (сахарный диабет, тиреотоксикоз) и токсических факторов.

Первичные кардиомиопатии чаще выявляют в детском и молодом возрасте, вторичные же возможны в любом возрасте.

Симптомы кардиомиопатии

Специфических, характерных только для кардиомиопатии симптомов не существует. Именно эта особенность и затрудняет раннюю диагностику заболевания. Кардиомиопатия длительно протекает бессимптомно или малосимптомно, в развёрнутой стадии похожа по клинике на проявления ишемической болезни сердца, различных пороков сердца.

Первыми жалобами, с которыми пациенты обращаются к врачу, являются:

Патогенез кардиомиопатии

За последние годы благодаря возможностям генетики было установлено, что причиной многих кардиомиопатий являются генетические мутации, которые приводят к выработке дефектных белков кардиомиоцита. От того, какой белок рабочей клетки миокарда (кардиомиоцита) изменился, зависит развитие определённого вида кардиомиопатии.

Подобные изменения бывают также при наследственных нарушениях обмена веществ и лизосомальных болезнях накопления (редких заболеваниях, при которых нарушается функция внутриклеточных органелл лизосом). Из-за врождённой нехватки ферментов, перерабатывающих углеводсодержащие продукты, в организме накапливаются крупные молекулы гликогена, гликопротеина и др., которые повреждают организм. Таких заболеваний известно более сотни, но их распространённость невелика. Как правило, проявляются они в детском и молодом возрасте и помимо поражения сердца затрагивают практически весь организм: кости, мышцы, нервную систему, зрение и слух. Самыми изученными болезнями накопления являются гемохроматоз, болезнь Пике и болезнь Фабри.

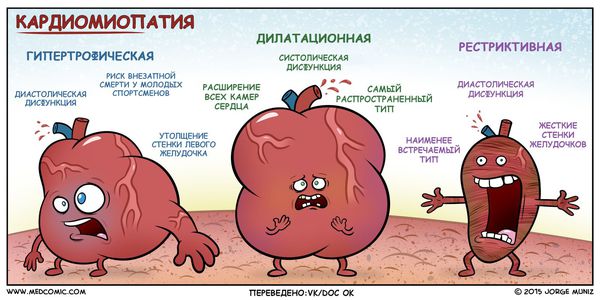

Классификация и стадии развития кардиомиопатии

По мере накопления информации были выявлены самые распространённые типы кардиомиопатии и их семейные формы:

К редким формам кардиомиопатии относят также системные заболевания и патологические состояния, при которых возникают так называемые вторичные кардиомиопатии: диабетическая, тиреотоксическая, алкогольная, аутоиммунная и другие.

Исходя из причины развития болезни, становится ясным, что кардиомиопатии могут быть как изолированными – первичными, так и являться частью системного заболевания, т. е. быть вторичными.

В России традиционно применяется клинико-морфологическая классификация первичных кардиомиопатий, где кардиомиопатии разделяются на:

Анатомическая классификация гипертрофической кардиомиопатии в зависимости от локализации:

I. Гипертрофия левого желудочка:

В зависимости от наличия обструкции выносного тракта левого желудочка (область между межжелудочковой перегородкой и передней створкой митрального клапана) в покое и при нагрузке выделяют два типа гипертрофической кардиомиопатии :

К тяжело выявляемым видам относится аритмогенная дисплазия правого желудочка, при которой происходят структурные изменения в строении стенки правого желудочка — замещение кардиомиоцитов фиброзно-жировой тканью и развитие аритмии.

Неклассифицируемые кардиомиопатии: некомпактный миокард, стресс-индуцированная кардиомиопатия.

Вторичные (специфические) кардиомиопатии: при имеющемся известном заболевании тяжесть поражения сердца более выражена и не соответствует причине:

Осложнения кардиомиопатии

Особенности течения кардиомиопатии представляют угрозу для жизни. Болезнь может дебютировать сразу внезапной смертью или жизнеугрожающими аритмиями : фибрилляцей желудочков, желудочковой тахикардией. Высокий риск внезапной сердечной смерти связан с такими факторами риска, как:

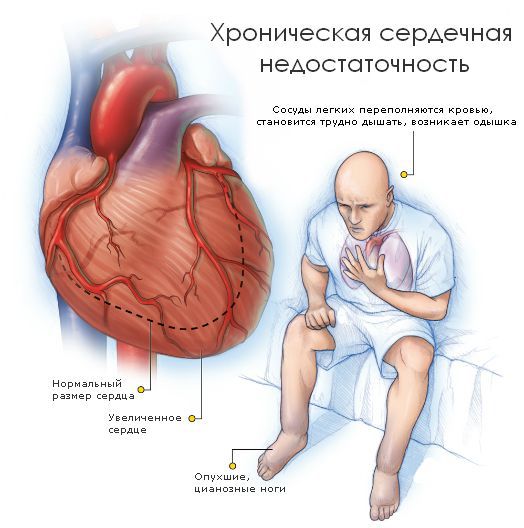

С утяжелением недостаточности все симптомы становятся более выраженными. Выделяют пять стадий сердечной недостаточности:

Диагностика кардиомиопатии

Особых признаков, характерных для этого заболевания, при сборе жалоб и осмотре пациента выявить не удаётся.

При клиническом осмотре обращают на себя внимание признаки сердечной недостаточности различной степени выраженности, аритмии, возможны тромбоэмболические осложнения.

В основном кардиомиопатии выявляются при проведении эхокардиографии (ЭХОКГ) и электрокардиографии (ЭКГ). Дополнительно применяются рентгеноконтрастная вентрикулография и магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастированием гадолинием.

В современной кардиологии всё больше распространяются новые методы визуализации сердца и сосудов — например, магнитно-резонансная томография (МРТ). Но её недостатком является дороговизна оборудования и малая доступность методики из-за отсутствия качественного оборудовании и специалистов.

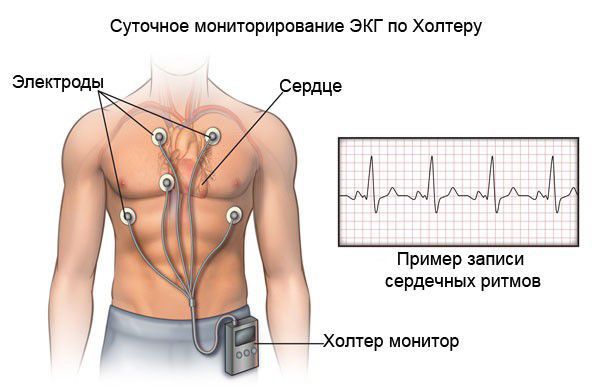

На стандартной ЭКГ также могут быть зарегистрированы изменения в виде признаков гипертрофии миокарда левого желудочка, а также признаки его перегрузки и различные нарушения ритма сердца.

При холтеровском мониторировании ЭКГ также фиксируются нарушения ритма и проводимости практически в 100 % случаях. Выявление таких нарушении ритма сказывается на подборе базисной терапии кардиомиопатии.

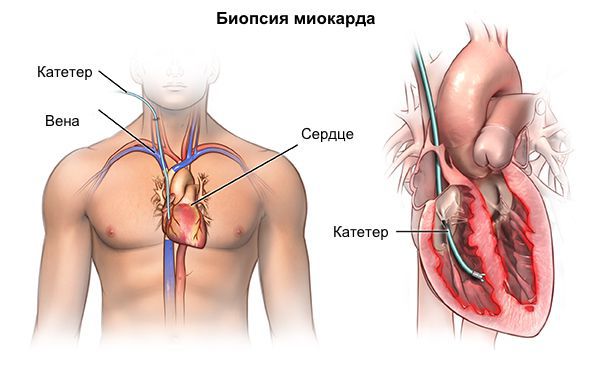

В особых случаях для уточнения диагноза редких форм кардиомиопатии (например, при амилоидозе) возможна прижизненная биопсия миокарда. Методика инвазивная, потенциально опасная для пациента, требует использования уникального комплекса аппаратуры и высочайшей квалификации специалистов, что возможно только в нескольких научных кардиологических центрах РФ.

Из лабораторных методов диагностики помимо стандартных анализов крови (клинического и биохимического), необходимо отметить ДНК-диагностику. Она является «золотым стандартом» при подозрении на кардиомиопатию согласно мировым (европейским и американским) руководствам. Этот подход на данный момент является практически единственным, который применим для раннего выявления и прогнозирования риска развития семейных форм кардиомиопатии. В России такой уровень диагностики возможен в единичных лабораториях и является дорогостоящей процедурой из-за своей уникальности.

Лечение кардиомиопатии

По современным представлениям стратегия лечения пациента определяется в процессе разделения больных на категории в зависимости от типа кардиомиопатии.

Все больные с выявленной кардиомиопатией, независимо от течения заболевания (в том числе и бессимптомные), нуждаются в динамическом наблюдении. Кратность наблюдения и объём обследований определяются индивидуально. В обязательный перечень входят стандартные анализы (клинический и биохимический анализ крови), ЭКГ, ЭХОКГ и холтеровское мониторирование ЭКГ.

Лечебная тактика зависит от множества факторов и подбирается индивидуально. При этом учитываются анатомические особенности — обструкция выносного тракта левого желудочка, растяжение полостей сердца, наличие клапанной патологи, стадия сердечной недостаточности и также сопутствующие заболевания. Необходимо выявлять факторы, повышающие риск внезапной смерти и жизнеугрожающих аритмий [15]

При дилатационной кардиомиопатии необходимо лечить причину развития растяжения полостей сердца, если это возможно. В медикаментозной терапии сердечной недостаточности применяют все стандартные группы лекарств:

Помимо лекарств в ряде случаев прибегают к хирургическим методам лечения кардиомиопатии.

При гипертрофической кардиомиопатии применяется септальная миэктомия — иссечение миокарда, расположенного в основании межжелудочковой перегородки. Она может быть дополнена и вмешательством на изменённом митральном клапане: вальвулопластикой, протезированием митрального клапана и коррекцией кольца митрального клапана.

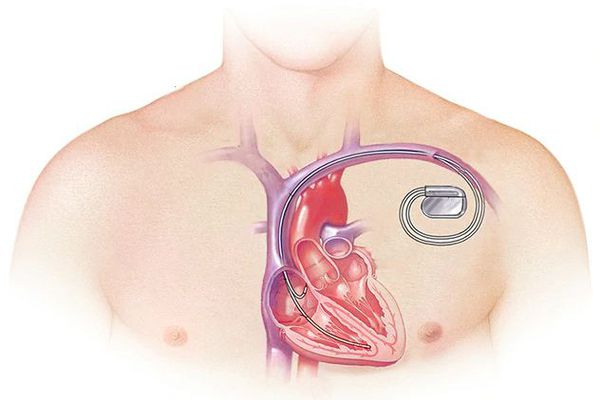

При тяжёлой обструктивной гипертрофической кардиомиопатии рассматривается проведение операции — иссечения части сердечной мышцы или более щадящая методика — чрескожная транслюминальная алкогольная абляция. При ней через катетер вводится до 3 мл 96 % спирта в зону максимальной гипертрофии миокарда и вызывается его инфаркт. Из-за этого мышца уменьшается в размере, исчезает препятствие (обструкция) току крови через митральное кольцо. Далее проводится установка кардиостимулятора для синхронизации работы всех отделов сердца. Эта процедура проводится кардиохирургами в специализированных отделениях.

Прогноз. Профилактика

Прогноз при гипертрофической кардиомиопатии также неблагоприятный, но смертность не такая высокая — в первый год умирают 1 % заболевших, чаще от внезапной смерти, обусловленной факторами риска (наследственностью, тахикардией, предшествующим обмороками, понижением давления).

При рестриктивной кардиомиопатии прогноз неблагоприятный, так как заболевание часто находят уже на поздней стадии развития. Лечение только симптоматическое и поддерживающее.

Для человека с выявленной кардиомиопатии частота посещений и обследований устанавливается индивидуально.

Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия (I42.1)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Необструктивная форма ГКМП — отсутствие градиента систолического давления в полости левого желудочка.

Гемодинамический вариант обструктивной ГКПМ

— С базальной обструкцией — субаортальная обструкция в покое.

— С лабильной обструкцией — значительные спонтанные колебания внутрижелудочкового градиента давления.

— С латентной обструкцией — обструкция возникает только при нагрузке и провокационных фармакологических пробах.

По градиенту давления (при обструктивной форме)

Этиология и патогенез

Выделяют несколько патогенетических механизмов развития заболевания:

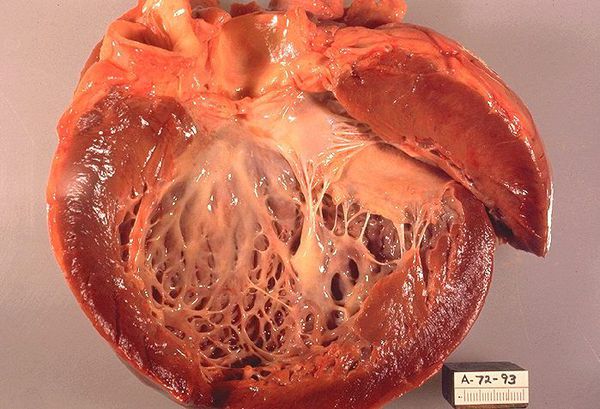

— Гипертрофия межжелудочковой перегородки. В результате образовавшегося генетического дефекта в саркомере миокарда может развиваться непропорциональная гипертрофия межжелудочковой перегородки, которая в ряде случаев возникает даже в период эмбрионального морфогенеза. На гистологическом уровне изменения миокарда характеризуются развитием нарушений метаболизма в кардиомиоците и значительным увеличением количества ядрышек в клетке, что ведёт к разволокнению мышечных волокон и развитию в миокарде соединительной ткани (англ. феномен «disarray» — феномен «беспорядка»). Дезорганизация клеток сердечной мышцы и замещение миокарда соединительной тканью ведут к снижению насосной функции сердца и служат первичным аритмогенным субстратом, предрасполагающим к возникновению жизнеугрожающих тахиаритмий.

— Обструкция выходного отдела левого желудочка. Большое значение при ГКМП придают обструкции ВОЛЖ, которая возникает в результате непропорциональной гипертрофии межжелудочковой перегородки, что способствует контакту передней створки митрального клапана с межжелудочковой перегородкой и резкому увеличению градиента давления в ВОЛЖ во время систолы.

— Нарушение расслабления миокарда левого желудочка. Длительное существование обструкции и гипертрофии межжелудочковой перегородки приводит к ухудшению активной мышечной релаксации, а также к увеличению ригидности стенок ЛЖ, что обусловливает развитие диастолической дисфункции ЛЖ, а в терминальной фазе заболевания — систолической дисфункции.

— Ишемия миокарда. Важным звеном патогенеза ГКМП выступает ишемия миокарда, связанная с развитием гипертрофии и диастолической дисфункции ЛЖ, что приводит к гипоперфузии и увеличению разволокнения миокарда. В результате происходит истончение стенок левого желудочка, его ремоделирование и развитие систолической дисфункции.

Эпидемиология

Факторы и группы риска

Факторы риска внезапной смерти при гипертрофической кардиомиопатии:

— манифестация заболевания в молодом возрасте (до 16 лет),

— наличие в семейном анамнезе эпизодов внезапной смерти,

— частые синкопальные состояния,

— непродолжительные эпизоды желудочковой тахикардии, выявленные при 24-часовом мониторировании ЭКГ,

— патологическое изменение уровня артериального давления во время нагрузок.

Клиническая картина

Cимптомы, течение

ГКМП может манифестировать в любом возрасте. Клиническая картина обычно вариабельна, и пациенты могут оставаться стабильными длительный период времени.

Классическая триада симптомов при гипертрофической кардиомиопатии включает стенокардию напряжения, одышку при нагрузке и обмороки. Болевые ощущения в грудной клетке отмечаются у 75% больных с гипертрофической кардиомиопатией, классическая стенокардия напряжения— у 25%.

Одышка и часто сопутствующая ей боль в грудной клетке, головокружение, синкопальные и пресинкопальные состояния обычно встречаются при сохранённой систолической функции ЛЖ. Перечисленная симптоматика связана с возникновением диастолической дисфункции миокарда и другими патофизиологическими механизмами (ишемия миокарда, обструкция ВОЛЖ и сопутствующая митральная регургитация, ФП).

У значительного числа больных (5-28%) возникает фибрилляция предсердий, повышающая риск развития тромбоэмболических осложнений.

При обструктивной форме гипертрофической кардиомиопатии выявляют следующие симптомы:

— систолический шум (crescendo-diminuendo), который не проводится или слабо проводится на сонные артерии и в область спины. Шум вызван обструкцией при изгнании крови из левого желудочка (возникает в систолу, когда гипертрофированная межжелудочковая перегородка и передняя створка митрального клапана движутся навстречу друг другу);

— шум усиливается при уменьшении наполнения сердца и снижении общего периферического сосудистого сопротивления (вставание из положения сидя на корточках, натуживание, прием нитроглицерина) и ослабевает при увеличении наполнения сердца,повышении общего периферического сосудистого сопротивления(в положении лежа, сидя на корточках, при сжимании кулаков);

— пульсация сонных артерий, быстрый «отрывистый» пульс при пальпации сонных артерий, являющиеся отражением очень быстрого изгнания крови в первую половину систолы;

— усиленный продолжительный верхушечный толчок, занимающий всю систолу вплоть до II тона, что является признаком гипертрофии левого желудочка;

— при пальпации верхушечного толчка в положении на левом боку с задержкой дыхания на выдохе иногда ощущается двойной подъем —пальпируется IVтон, являющийся отражением усиленного сокращения предсердий при уменьшении податливости левого желудочка;

— при аускультации тоны сердца глухие, выявляется IVтон.

Диагностика

Фонокардиография. Весьма характерным, но неспецифичным, является патологическое усиление III и особенно IV тонов сердца.Важным признаком субаортальной обструкции является так называемый поздний, не связанный с I тоном, систолический шум ромбовидной или лентовидной формы с эпицентром на верхушке или в III-IV межреберье у левого края грудины. Он проводится в подмышечную область и реже на основание сердца и сосуды шеи. Отличительными особенностями шума, позволяющими заподозрить обструктивную ГКМП, служат специфические изменения его амплитуды и продолжительности при физиологических и фармакологических пробах, направленных на увеличение или уменьшение степени обструкции и связанной с ней митральной недостаточности. Подобный характер динамики шума имеет не только диагностическое значение, но и является ценным критерием дифференциальной диагностики ГКМП с первичными поражениями митрального и аортального клапанов. Шуму может предшествовать дополнительный тон, образующийся при соприкосновении митральной створки с межжелудочковой перегородкой.У части больных в диастоле регистрируется следующий за III тоном короткий низкоамплитудный шум притока, то есть относительного митрального или изредка трикуспидального стеноза. В последнем случае шум усиливается на вдохе. При значительной выраженности препятствия кровотоку определяется парадоксальное расщепление II тона вследствие удлинения периода изгнания левого желудочка пропорционально величине систолического градиента давления.

Рентгенологическое исследование грудной клетки. Данные рентгенологического исследования сердца мало информативны. Даже при значительной гипертрофии миокарда существенные изменения тени сердца могут отсутствовать, поскольку объем полости левого желудочка не изменен или уменьшен. У части больных отмечается незначительное увеличение дуг левого желудочка и левого предсердия и закругление верхушки сердца, а также признаки умеренной венозной легочной гипертензии. Аорта обычно уменьшена.

Допплерэхокардиография

Ни один из ЭхоКГ признаков ГКМП, несмотря на высокую чувствительность, не является патогномоничным.

Основные ЭХОКГ-признаки :

— Ассиметричная гипертрофия миокарда левого желудочка. Общепринятый критерий ГКМП — толщина межжелудочковой перегородки более 15 мм при нормальной или увеличенной толщине задней стенки ЛЖ. Учитывая, что заболевание генетически детерминировано, степень гипертрофии может быть различной. Тем не менее, наличие симметричной гипертрофии не исключает диагноз ГКМП.

Стресс-ЭхоКГ используется для выявления коронарной болезни сердца, сопутствующей ГКМП, что имеет важное прогностическое и терапевтическое значение.

Позитронно-эмиссионная томография представляет уникальную возможность для неинвазивной оценки регионарной перфузии и метаболизма миокарда. Предварительные результаты ее применения при ГКМП показали снижение коронарного расширительного резерва не только в гипертрофированных, но и неизмененных по толщине сегментах левого желудочка, что особенно выражено у больных с ангинозной болью. Нарушение перфузии часто сопровождается субэндокардиальной ишемией

При измерении давления в полостях сердца наиболее важное диагностическое и терапевтическое значение имеет обнаружение градиента систолического давления между телом и выносящим трактом левого желудочка в покое или при провокационных тестах. Этот признак характерен для обструктивной ГКМП и не наблюдается при необструктивной форме заболевания, что не позволяет исключить ГКМП при его отсутствии. При регистрации градиента давления в полости левого желудочка по отношению к его выносящему тракту необходимо удостовериться, что он обусловлен субаортальной обструкцией изгнанию крови, а не является следствием плотного схватывания конца катетера стенками желудочка при так называемой «элиминации» или «облитерации» его полости. Наряду с субаортальным градиентом важным признаком препятствия изгнанию крови из левого желудочка служит изменение формы кривой давления в аорте. Как и на сфигмограмме, она приобретает форму «пика и купола».У значительной части больных ГКМП, независимо от наличия или отсутствия субаортального градиента, определяется повышение конечно-диастолического давления в левом желудочке и давления на путях его притока — в левом предсердии, легочных венах, «легочных капиллярах» и легочной артерии. При этом легочная гипертензия носит характер пассивной, венозной. Увеличение конечно-диастолического давления в гипертрофированном левом желудочке обусловлено нарушением его диастолической податливости, характерным для ГКМП. Иногда, в терминальной стадии развития заболевания, оно усугубляется в результате присоединения систолической дисфункции миокарда.

Эндомиокардинальная биопсия левого или правого желудочков рекомендуют проводить в тех случаях, когда после клинического и инструментального обследования остаются сомнения относительно диагноза. При выявлении характерных патогистологических признаков заболевания делают заключение о соответствии морфологических изменений в миокарде клиническому диагнозу ГКМП.С другой стороны, обнаружение структурных изменений, специфичных для какого-либо другого поражения миокарда (например, амилоидоза) позволяет исключить ГКМП.

При наличии допплерэхокардиографии и магнитно-резонансной томографии ЭМБ для диагностики ГКМП сейчас практически не используется.

Лабораторная диагностика

Дифференциальный диагноз

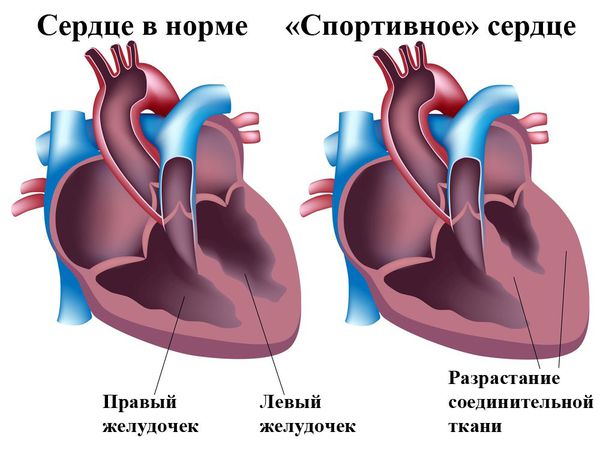

Дифференциальная диагностика проводится с рядом заболеваний, сопровождающихся развитием гипертрофии левого желудочка, прежде всего «сердце спортсмена», приобретенные и врожденные пороки, ДКМП, а при склонности к повышению АД — эссенциальную артериальную гипертензию. Дифференциальная диагностика с пороками сердца, сопровождающимися систолическим шумом, приобретает особо важное значение в случаях обструктивной формы ГКМП. У больных с очаговыми и ишемическими изменениями на ЭКГ и ангинозной болью первостепенной задачей является дифференциальная диагностика с ИБС. При преобладании в клинической картине признаков застойной сердечной недостаточности в сочетании с относительно небольшим увеличением размеров сердца ГКМП следует дифференцировать от миксомы предсердий, хронического легочного сердца и заболеваний, протекающих с синдромом рестрикции — констриктивного перикардита, амилоидоза, гемохроматоза и саркоидоза сердца и рестриктивной кардиомиопатии.

Ишемическая болезнь сердца. Наиболее часто ГКМП приходится дифференцировать с хроническими и реже острыми формами ИБС. В обоих случаях могут наблюдаться ангинозная боль в области сердца, одышка, нарушения сердечного ритма, сопутствующая артериальная гипертензия, добавочные тоны в диастолу, мелко- и крупноочаговые изменения и признаки ишемии на ЭКГ.Важное значение для постановки диагноза имеет ЭхоКГ, при которой у части больных определяются свойственные ИБС нарушения сегментарной сократимости, умеренная дилатация левого желудочка и снижение его фракции выброса. Гипертрофия левого желудочка весьма умеренная и чаще носит симметричный характер. Впечатление о непропорциональном утолщении межжелудочковой перегородки может создавать наличие зон акинезии вследствие постинфарктного кардиосклероза в области задней стенки левого желудочка с компенсаторной гипертрофией миокарда перегородки. При этом, в противоположность асимметричной гипертрофии межжелудочковой перегородки как формы ГКМП, гипертрофия перегородки сопровождается гиперкинезией. В случаях заметной дилатации левого предсердия вследствие сопутствующей митральной регургитации при ИБС неизменно отмечается дилатация левого желудочка, несвойственная больным ГКМП. Подтвердить диагноз ГКМП позволяет обнаружение признаков субаортального градиента давления.При отсутствии ЭХОКГ- данных в пользу субаортальной обструкции дифференциальная диагностика значительно затрудняется. Единственно надежным методом распознавания или исключения ИБС в таких случаях является рентгеноконтрастная коронарография. У лиц среднего и старшего возраста, особенно у мужчин, необходимо иметь в виду возможность сочетания ГКМП с ИБС.

При сочетании гипертрофии левого желудочка с систолическим шумом необходимо проводить дифференциальную диагностику обструктивной ГКМП с пороками сердца, прежде всего недостаточностью митрального клапана, клапанным и подклапанным мембранозным стенозом устья аорты, коарктацией аорты и дефектом межжелудочковой перегородки. Важное дифференциально-диагностическое значение в этом случае имеет характер динамики величины обратного тока крови по данным аускультации, ФКГ и допплерэхокардиографии под влиянием изменения преднагрузки и постнагрузки левого желудочка с помощью перемены положения тела, пробы Вальсальвы и введения вазопрессорных и вазодилататорных препаратов.

В отличие от ГКМП, при ревматической митральной недостаточности объем регургитации в левое предсердие возрастает при повышении АД, то есть препятствия изгнанию, и уменьшается при снижении венозного притока в положении стоя или после вдыхания амилнитрита. В пользу диагноза ГКМП свидетельствуют семейный анамнез, наличие ангинозной боли, очаговых и ишемических изменений на ЭКГ. Подтвердить диагноз позволяет обнаружение признаков субаортальной обструкции при допплерэхокардиографии.

Определенные трудности могут возникать при дифференциальной диагностике ГКМП и пролапса митрального клапана. При обоих заболеваниях отмечается склонность к сердцебиению, перебоям, головокружению и обморокам, «поздний» систолический шум над верхушкой сердца и одинаковый характер его динамики под влиянием физиологических и фармакологических проб. В то же время пролапсу митрального клапана, в отличие от ГКМП, свойственны меньшая выраженность гипертрофии левого желудочка и отсутствие очаговых изменений на ЭКГ. Окончательный диагноз может быть поставлен на основании данных допплерэхокардиографии, в том числе чреспищеводной.

Клапанный стеноз устья аорты. В части случаев эпицентр систолического шума клапанного стеноза устья аорты определяется в точке Боткина и над верхушкой сердца, что может напоминать аускультативную картину обструктивной ГКМП. Для обоих заболеваний одинаково характерны также ангинозная боль, одышка, синкопе, признаки гипертрофии левого желудочка, изменения сегмента SТ и зубца T на ЭКГ, а также увеличение толщины миокарда левого желудочка при неизменных или уменьшенных размерах его полости при ЭхоКГ и АКГ. Отличить стеноз устья аорты помогает определение особенностей пульса, проведение систолического шума на сосуды шеи, наличие постстенотического расширения восходящей аорты и признаков фиброза или кальциноза аортального клапана при рентгенографии и ЭхоКГ, а также изменения сфигмограммы в виде «петушиного гребня». Подтвердить диагноз стеноза устья аорты позволяет обнаружение градиента систолического давления на уровне клапана при допплерэхокардиографии и катетеризации сердца.

Более трудной задачей является дифференциальный диагноз обструктивной ГКМП и мембранозного субаортального стеноза. В пользу ГКМП могут свидетельствовать семейный анамнез, характерная форма кривой сфигмограммы и более позднее возникновение систолического прикрытия аортального клапана при ЭхоКГ ), в то время как на вероятный мембранозный стеноз устья аорты указывает сопутствующая аортальная регургитация — частое осложнение этого врожденного порока. Уточнить диагноз помогают допплерэхокардиография и инвазивное обследование, позволяющие определить локализацию и характер (фиксированный или динамический) препятствия изгнанию в левом желудочке.

Больным коарктацией аорты, как и ГКМП, свойственны жалобы на одышку, головокружение и кардиалгии, возникающие в молодом возрасте и сочетающиеся с систолическим шумом в прекардиальной области и признаками гипертрофии левого желудочка при ЭКГ и ЭхоКГ. Распознавание этих заболеваний обычно не вызывает затруднений и возможно уже на этапе клинического обследования при обнаружении патогномоничных для коарктации аорты повышения АД на верхних конечностях и его снижения на нижних. В сомнительных случаях подтвердить диагноз врожденного порока сердца позволяют данные магнитно-резонансной томографии и рентгеноконтрастной аортографии.

Дефект межжелудочковой перегородки. У асимптоматичных больных молодого возраста с грубым систолическим шумом в III-IV межреберье у левого края грудины и признаками гипертрофии левого желудочка приходится проводить дифференциальную диагностику обструктивной ГКМП с дефектом межжелудочковой перегородки. Отличительными особенностями этого врожденного порока при неинвазивном обследовании являются «сердечный горб» и систолическое дрожание в месте выслушивания шума, его связь с I тоном, а также заметное увеличение дуги легочной артерии на рентгенограммах сердца. Окончательный диагноз может быть поставлен с помощью допплер-ЭхоКГ, а в особо сложных случаях — инвазивного обследования сердца.

Осложнения

Течение заболевания может осложняться развитием таких осложнений, как:

Лечение

К общим мероприятиям относятся ограничение значительных физических нагрузок и запрещение занятий спортом, способных вызывать усугубление гипертрофии миокарда, повышение внутрижелудочкового градиента давления и риска ВС. Для предупреждения инфекционного эндокардита в ситуациях, связанных с развитием бактериемии, при обструктивных формах ГКМП рекомендуется антибиотикопрофилактика, аналогичная таковой у больных с пороками сердца.

Основу медикаментозной терапии ГКМП составляют препараты с отрицательным инотропным действием: β-адреноблокаторы и блокаторы кальциевых каналов (верапамил).

β-адреноблокаторы стали первой и остаются и по сей день наиболее эффективной группой лекарственных средств, применяемых в лечении ГКМП. их следует назначать больным независимо от выраженности градиента внутрижелудочкового давления в покое. Предпочтительно воздерживаться от назначения блокаторов β-aope-норецепторов с внутренней симпатомиметической активностью (пин-дол ол, окспренолол). Пропранолол назначают в дозе 240-320 мг в сутки и более (максимальная суточная доза — 480 мг), метопролол — в дозе 200 мг в сутки и более. Кардиоселективные блокаторы бета-адренорецеп-торов при гипертрофической кардиомиопатии не имеют преимуществ перед неселективными, так как в высоких дозах селективность практически утрачивается.

В случае противопоказаний к назначению блокаторов бета-адренорецепторов или неполного исчезновения симптомов альтернативой могут бытьблокаторы кальциевых каналов. Среди блокаторов кальциевых каналов препаратом выбора является верапамил (изоптин, финоптин). Он обеспечивает симптоматический эффект у 65–80% больных. При назначении блокаторов кальциевых каналов необходима максимальная осторожность при наличии выраженной гипертрофии и очень высоком давлении наполнения левого желудочка. Следует иметь в виду, что блокаторы кальциевых каналов, включая верапамил, при длительном применении могут повышать диастолическое давление и снижать сердечный выброс. Лечение верапамилом следует начинать с назначения в низких дозах — по 20-40 мг 3 раза в сутки, постепенно повышая до суточной дозы 240-320 мг и более. Клиническое улучшение при приеме верапамила сопровождается повышением толерантности к физической нагрузке.

Для лечения аритмий используются антиаритмические препараты, из которых наиболее эффективными являются дизопирамид и амиодарон. Дизопирамид (ритмилен), относящийся к антиаритмикам IA класса, обладает выраженным отрицательным инотропным эффектом, у больных ГКМП способен снижать уровень обструкции выходного тракта левого желудочка, положительно влияет на структуру диастолы. Начальная доза обычно составляет 400 мг/сут с постепенным увеличением до 800 мг. При этом необходимо контролировать продолжительность интервала Q-T по ЭКГ.

Единственным препаратом, на фоне которого на сегодняшний день отмечено устранение желудочковой тахиаритмии, снижение частоты случаев внезапной смерти и улучшение прогноза заболевания, является амиодарон. Амиодарон назначают в суточной дозе 1200 мг в течение 5-7 дней, затем в суточной дозе 800 мг и 600 мг в течение 2-й и 3-й недель лечения с последующим переходом на поддерживающую суточную дозу 200 мг.

При отсутствии клинического эффекта от активной медикаментозной терапии симптоматичным больным III-IV функционального класса по классификации Нью-Йоркской ассоциации кардиологов с выраженной асимметричной гипертрофией МЖП и субаортальным градиентом давления в покое, равным 50 мм рт. ст. и более, показано хирургическое лечение.

Классическая методика — чрезаортальная септальная миэктомия, предложенная Agmorrow. Операция обеспечивает хороший симптоматический эффект с полным устранением или значительным уменьшением внутрижелудочкового градиента давления у 95% больных и значительным снижением конечно-диастолического давления в ЛЖ у 66% больных.

В ряде случаев при наличии дополнительных показаний для уменьшения выраженности обструкции и митральной регургитации одномоментно выполняется операция вальвулопластики или протезирования митрального клапана низкопрофильным протезом.

В последние годы растущий интерес вызывает изучение возможности использования в качестве альтернативы хирургическому лечению больных обструктивной ГКМП последовательной двухкамерной электрокардиостимуляции с укороченной атриовентрикулярной задержкой. Вызываемое таким образом изменение последовательности распространения волны возбуждения и сокращения желудочков, которая охватывает вначале верхушку, а затем МЖП, приводит к уменьшению субаортального градиента благодаря снижению регионарной сократимости МЖП и, как следствие, расширению выносящего тракта ЛЖ.

Другим альтернативным методом лечения рефракторной обструктивной ГКМП является транскатетерная алкогольная септальная аблация Методика предполагает инфузию через баллонный катетер в перфорантную септальную ветвь 1–3 мл 95% спирта, вследствие чего возникает инфаркт гипертрофированного отдела МЖП, захватывающей от 3 до 10% массы миокарда ЛЖ (до 20% массы МЖП). Это приводит к значимому уменьшению выраженности обструкции выходного тракта и митральной недостаточности, объективной и субъективной симптоматике заболевания При этом в 5–10% случаев возникает необходимость имплантации постоянного ЭКС в связи с развитием атриовентрикулярной блокады высокой степени. Кроме того, к настоящему времени не доказано положительное влияние транскатетерной аблации на прогноз, а операционная смертность (1-2%) не отличается от таковой при проведении операции септальной миэктомии, считающейся на сегодняшний день «золотым стандартом» лечения больных ГКМП с выраженной симптоматикой и обструкцией выходного тракта ЛЖ, резистентных к фармакотерапии.

Прогноз

Прогноз наиболее благоприятен при длительном бессимптомном течении заболевания и неотягощенном семейном анамнезе, особенно при верхушечной форме ГКМП. В отдельных таких случаях заболевание может не отражаться на продолжительности жизни.