гиперкинез стенок левого желудочка что это такое

Гиперкинез стенок левого желудочка что это такое

а) Региональная сократимость. Так как в различных слоях миокарда волокна ориентированы по-разному, то движение стенки, видимое при ЭхоКГ, является суммой различно ориентированных сокращений в миокарде. При этом внутренняя (субэндокардиальная) половина стенки утолщается значительно сильнее, чем внешняя, субэпикардиальная. В итоге нормальные сегменты стенки желудочка выполняют в систолу движение, направленное внутрь желудочка, а сама стенка утолщается. При этом утолщение стенки является более надежным параметром, который можно использовать и, например, в случае асинхронного сокращения при блокаде ножки пучка Риса.

Утолщение стенки и направленное внутрь движение наименее выражены в области базальных сегментов. Особое место занимает базальная часть базального переднеперегородочного сегмента, которая во время систолы не совершает направленного внутрь движения или даже немного смещается наружу (прежде всего, это хорошо видно на парастернальном базальном сечении по короткой оси), что, предположительно, обусловлено «пульсовой волной» ударного объема в области выносящего тракта левого желудочка.

1. Качественная оценка. В первую очередь происходит качественная оценка региональной сократимости:

— нормокинезия: нормальное движение и утолщение стенки,

— гипокинезия: сниженное, но определяемое движение и утолщение стенки (это наиболее субъективно вариабельная категория),

— акинезия: отсутствие движения и утолщения стенки,

— дискинезия: систолическое движение стенки наружу,

— аневризма: выпячивание левого желудочка, отмечающееся и во время диастолы, с аномально тонким, не сокращающимся миокардом,

— гиперкинезия: движение и утолщение стенки превышают нормальные показатели, что встречается при клапанной регургитации, в качестве компенсации нарушения локальной сократимости в другой зоне (например, после инфаркта), во время нагрузки или при стимуляции катехоламинами. При этом в конце систолы почти вся полость может быть замещена сокращающимся миокардом (систолическая облитерация полости желудочка). Сама по себе гиперкинезия не имеет патологического значения, однако является указанием на одно из вышеназванных состояний.

2. Количественный анализ. Многочисленные попытки количественного анализа локальной сократимости, в особенности автоматизации оценки, до сих пор не привели к созданию надежной методики, хотя бы приблизительно равнозначной визуальному заключению опытного исследователя. Поэтому сохраняется проблема субъективной вариабельности оценки локальной сократимости, которая лишь в ограниченной мере решается улучшением качества изображения, параллельным просмотром различных видеофрагментов, введением контрастных средств для левых отделов сердца и другими усовершенствованиями.

Недавно опубликованный систематический обзор различных методических подходов показал степень соответствия между различными визуализирующими методиками и определяемой при помощи согласованного клинического мнения «истиной» (степень соответствия выражалась в виде доверительного интервала значений каппы Кохена). Значение каппы, равное 1, означает полное соответствие бинарного события (нарушение локальной сократимости присутствует/отсутствует). Доверительные интервалы каппы с точки зрения выявления нарушений локальной сократимости составили:

— 0,5-0,7 для нативной ЭхоКГ,

— 0,6-0,8 для ЭхоКГ с контрастированием левых отделов,

— 0,5-0,8 для МРТ.

В рамках каждой из методик вариабельность между двумя исследователями составила:

— 0,3-0,5 для ЭхоКГ,

— 0,7-0,9 для ЭхоКГ с контрастированием левых отделов и

— 0,3-0,6 для МРТ.

Особенное значение эта проблема имеет в стресс-ЭхоКГ и при диагностике жизнеспособного миокарда в зонах с нарушенной сократимостью (см. соответствующие главы).

3. Анализ региональной деформации. В настоящее время наиболее перспективным подходом к количественной оценке локальной сократимости является анализ региональной деформации (strain/strain rate) при помощи тканевой допплерографии. Здесь можно локально и количественно оценить степень выраженности и временную динамику систолической и диастолической деформации (например, продольное укорочение и удлинение на апикальных сечениях). Но до сих пор получаемые данные чувствительны к артефактам, обременены шумовым сигналом, и их часто бывает трудно интерпретировать. Методика двумерного отображения деформации (20-strain), находящаяся ныне в начальной стадии апробации, должна существенно улучшить данный методический подход.

б) Причины нарушения сократимости:

1. Коронарная болезнь сердца. Чаще всего локальные нарушения сократимости развиваются на фоне коронарной болезни сердца:

— После инфаркта развивается необратимое, сохраняющееся в покое нарушение локальной сократимости. При этом большой постинфарктный рубец проявляется в виде акинезии или аневризмы, а после мелких инфарктов остается лишь гипокинезия или существенное нарушение локальной сократимости не определяется. Большие постинфарктные рубцы характеризуются уменьшением толщины стенки примерно на 30% и иногда несколько более высокой эхогенностью, чем окружающий миокард, что объясняется более высоким содержанием коллагена в рубце.

Надежное соотнесение нарушения локальной сократимости с гистологической зоной инфаркта осложняется связностью всех сегментов миокарда: как соседние, нормально сокращающиеся области миокарда могут «увлекать» акинетическую зону инфаркта, так и, наоборот, нарушения локальной сократимости в инфарктной зоне могут снижать амплитуду сокращений соседних здоровых сегментов («теттеринг-эффект»),

— В случае острой ишемии в покое или на фоне нагрузки (обратимые нарушения сократимости, диагностическое использование в стресс-ЭхоКГ).

— В покое в связи с оглушенным (станнинг) или гибернирующим миокардом, т.е. отсутствием (или снижением) сократимости в еще жизнеспособном миокарде.

2. Другие заболевания. Кроме КБС, нарушения локальной сократимости могут развиваться при следующих заболеваниях:

— ДКМП: хотя поражение часто имеет диффузный характер, но нередко обнаруживаются зоны гипокинезии различной степени выраженности. Однако аневризмы при этом заболевании не встречаются.

— Миокардиты: здесь изредка встречаются и более выраженные нарушения локальной сократимости, например, апикальная аневризма при болезни Чагаса (Trypanosoma cruzii).

— Нарушения локальной сократимости, поражающие только межжелудочковую перегородку, без вовлечения остальной перфузионной территории ПМЖВ, т.е. передней стенки: они встречаются относительно часто. С одной стороны, возможно развитие аномального временного паттерна сократимости с сохраненным утолщением перегородки в результате локального замедления механической систолы (например, при блокаде левой ножки пучка Гиса, правожелудочковом кардиостимуляторе, синдроме WPW, после кардиохирургического вмешательства), а также в результате взаимодействия левого и правого желудочков или наложения движения всего сердца в грудной клетке на процессы сокращения, например, после операции на сердце, при повышении нагрузки давлением или объемом на правый желудочек или в случае значительного перикардиального выпота.

Если в начале систолы происходит движение перегородки, направленное наружу, то такая ситуация обозначается термином «парадоксальная перегородка», что, будучи неспецифическим изменением, может встречаться при всех вышеназванных клинических ситуациях. С другой стороны, может развиваться истинное снижение амплитуды сокращений, как, например, при КБС (закупорка септальной ветви) или кардиомиопатии.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 26.12.2019

Невролог «СМ-Клиника» рассказала о течении гиперкинеза у взрослых

Возможно, вы слышали выражение «Пляска святого Витта» — в исторических источниках так называли специфические проблемы нервной системы. Сегодня их называют гиперкинезами. Что это за болезнь и как ее лечить?

АЛЕНА ПАРЕЦКАЯ

Врач-патофизиолог,

иммунолог, член

Санкт-Петербургского

общества патофизиологов

ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНА

К.м.н., врач-невролог «СМ-Клиника»

До середины прошлого века считалось, что гиперкинезы – это вариант невроза. Но исследования в неврологии помогли определить, что это одно из проявлений серьезных нервных болезней.

Что нужно знать о гиперкинезе

Что такое гиперкинез

Причины гиперкинеза у взрослых

Гиперкинезы – это не заболевание, а синдром (набор определенных симптомов, проявлений). Они являются признаками повреждения нервной системы из-за:

Первичные – это наследственные повреждения нервной системы: болезнь Вильсона, хорея Гентингтона, оливопонтоцеребеллярные дегенерации.

Вторичные – они возникают из-за различных проблем, поражений нервной системы, полученных в течение жизни (черепно-мозговые травмы, энцефалиты, отравление угарным газом, последствия алкоголизма, тиреотоксикоза, ревматизма, опухоли и т.д.).

Психогенные – это гиперкинезы, которые возникают в результате острых психотравм, хронических поражений – истерических неврозов, психозов, тревожных расстройств. Эти формы бывают очень редко, но не исключены.

Проявления гиперкинеза у взрослых

Ключевые проявления патологии – это двигательные акты, которые возникают помимо воли самого человека. Их описывают как непреодолимое желание двигаться именно таким, необычным образом. Кроме того, возникают дополнительные симптомы, которые типичны для основного заболевания. Самые частые варианты проявлений:

Тремор или дрожание – попеременные сокращения мышц сгибателей-разгибателей, имеющие как высокую, так и низкую амплитуду. Они могут быть в разных частях тела, пропадая при движении или в покое (либо, наоборот, усиливаясь).

Нервный тик – резкие, отрывистые сокращения мышц, имеющие низкую амплитуду. Тики обычно локализуются в одной группе мышц, их можно частично подавлять волевым усилием. Бывают моргание, подергивание уголка глаза, мигание, повороты головы, сокращение уголка рта, плеча.

Миоклонии – сокращения в хаотичном порядке отдельных мышечных волокон. За счет них некоторые группы мышц могут совершать непроизвольные движения, рывки.

Хорея – неритмичные рывковые движения, производимые с большой амплитудой. При них двигаться произвольно крайне тяжело, обычно они начинаются с конечностей.

Баллизм – резкие и непроизвольные вращательные движения в плече или бедре, из-за чего конечность совершает бросковые движения.

Блефароспазм – резкое непроизвольное смыкание века из-за повышения тонуса мышц.

Оромандибулярная дистония – непроизвольные смыкания челюстей с открытием рта при жевании, смехе или разговоре.

Писчий спазм – резкое сокращение мышц в области кисти при письме, нередко вместе с дрожанием кисти.

Атетоз – медленные извивающиеся движения в пальцах, стопе, кистях, лице.

Торсионная дистония – медленные скручивающие движения в области торса.

Лицевой гемиспазм – спазм мышц начинается с века, переходя на всю половину лица.

Виды гиперкинеза у взрослых

Гиперкинезы бывают различными, в зависимости от того, какая часть нервной системы и экстрапирамидного пути повреждена. Варианты различаются по темпу движений и особенностям так называемого «двигательного рисунка», времени возникновения и характеру этих движений.

Неврологи выделяют несколько групп гиперкинезов, по локализации их патологической основы.

Повреждения в подкорковых образованиях – их проявления будут в форме хореи, торсионной дистонии, атетоза или баллизма. Движения человека характеризует отсутствие какой-либо ритмичности, достаточно сложные, необычные движения, нарушение тонуса мышц (дистония) и широкие вариации движений.

Повреждения в стволе мозга – в этом случае будет типичным тремор (дрожание) появление миоритмий, тиков, лицевых спазмов, миоклоний. Для них характерна ритмичность, движения относительно простые и стереотипные.

Поражения корковых и подкорковых структур – для них типичны приступы эпилепсии, генерализованные гиперкинезы, диссинергия Ханта, моклонусы.

Если рассматривать скорость движений, которые непроизвольно возникают в теле, можно выделить:

постоянные движения, которые могут исчезать только во сне (это, например, дрожание или атетоз);

приступообразные, которые возникают периодами, ограниченными во времени (это тики, миоклонии).

Лечение гиперкинеза у взрослых

Диагностика

Основной план диагностики подразумевает консультацию невролога. Врач оценивает тип гиперкинеза, определяет сопутствующие симптомы, психические функции, интеллект. Также назначаются:

Современные методы лечения

– Из современных методов лечения, – объясняет врач-невролог Валентина Кузьмина, – можно выделить ботулинотерапию. Например, первичный писчий спазм можно уменьшить с помощью холинолитиков, но более перспективный метод лечения – инъекции ботулотоксина в мышцы, вовлеченные в гиперкинез.

При выраженном кинетическом компоненте тремора, а также треморе головы и голосовых складок, эффективен клоназепам.

При мозжечковом треморе, плохо поддающемся лечению, обычно используют ГАМК-ергические препараты, а также утяжеление конечности с помощью браслета.

Профилактика гиперкинеза у взрослых в домашних условиях

– Специфических мер профилактики развития заболевания не существует, – подчеркивает врач-невролог Валентина Кузьмина. – Профилактика ухудшения уже имеющегося заболевания направлена в первую очередь на ограничение психоэмоциональных нагрузок, стрессов. Также важным является соблюдение здорового образа жизни – полноценное питание, правильный режим отдыха и работы и др.

Популярные вопросы и ответы

Почему опасны гиперкинезы, когда нужно обращаться к врачу, нужно ли пить лекарства и можно ли полечиться самим, рассказала врач-невролог Валентина Кузьмина.

Какие могут последствия у гиперкинеза взрослых?

Среди основных последствий гиперкинеза у взрослых можно выделить проблемы с работой и в быту. Гиперкинезы не являются состоянием, опасным для жизни пациента. В некоторых случаях отсутствие лечения может привести к развитию ограничений подвижности суставов, вплоть до контрактур. Ограничения подвижности могут значительно осложнять осуществление таких простых бытовых действий, как одевание, расчесывание волос, умывание и т.д.

Постепенное развитие атрофии мышц приводит к полной неподвижности и инвалидности пациента.

Существуют ли лекарства от гиперкинеза?

Да, лекарства существуют, пить их надо будет постоянно, иначе гиперкинез усилится. Основной целью лечения является уменьшение имеющейся симптоматики и повышение качества жизни пациента.

Можно ли вылечить гиперкинез народными средствами?

Нет. Подобные методы не имеют доказанной эффективности, более того, они могут серьезно навредить, привести к прогрессированию основного заболевания из-за упущенного времени.

Другая гипертрофическая кардиомиопатия (I42.2)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Необструктивная гипертрофическая кардиомиопатия

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

По локализации

— гипертрофия базальных отделов МЖП

— тотальная гипертрофия МЖП

— тотальная гипертрофия МЖП и свободной стенки ЛЖ

— гипертрофия верхушки сердца с возможным распространением на свободную стенку ЛЖ и перегородку

б) Симметричная (концентрическая)

II. По гемодинамической форме

III. По градиенту давления (при обструктивной форме)

IV. По клиническим проявлениям

V. По стадиям клинического течения

Этиология и патогенез

Выделяют несколько патогенетических механизмов развития заболевания:

— Гипертрофия межжелудочковой перегородки. В результате образовавшегося генетического дефекта в саркомере миокарда может развиваться непропорциональная гипертрофия межжелудочковой перегородки, которая в ряде случаев возникает даже в период эмбрионального морфогенеза. На гистологическом уровне изменения миокарда характеризуются развитием нарушений метаболизма в кардиомиоците и значительным увеличением количества ядрышек в клетке, что ведёт к разволокнению мышечных волокон и развитию в миокарде соединительной ткани (англ. феномен «disarray» — феномен «беспорядка»). Дезорганизация клеток сердечной мышцы и замещение миокарда соединительной тканью ведут к снижению насосной функции сердца и служат первичным аритмогенным субстратом, предрасполагающим к возникновению жизнеугрожающих тахиаритмий.

— Обструкция выходного отдела левого желудочка. Большое значение при ГКМП придают обструкции ВОЛЖ, которая возникает в результате непропорциональной гипертрофии межжелудочковой перегородки, что способствует контакту передней створки митрального клапана с межжелудочковой перегородкой и резкому увеличению градиента давления в ВОЛЖ во время систолы.

— Нарушение расслабления миокарда левого желудочка. Длительное существование обструкции и гипертрофии межжелудочковой перегородки приводит к ухудшению активной мышечной релаксации, а также к увеличению ригидности стенок ЛЖ, что обусловливает развитие диастолической дисфункции ЛЖ, а в терминальной фазе заболевания — систолической дисфункции.

— Ишемия миокарда. Важным звеном патогенеза ГКМП выступает ишемия миокарда, связанная с развитием гипертрофии и диастолической дисфункции ЛЖ, что приводит к гипоперфузии и увеличению разволокнения миокарда. В результате происходит истончение стенок левого желудочка, его ремоделирование и развитие систолической дисфункции.

Эпидемиология

Факторы и группы риска

Факторы риска внезапной смерти при гипертрофической кардиомиопатии:

— манифестация заболевания в молодом возрасте (до 16 лет),

— наличие в семейном анамнезе эпизодов внезапной смерти,

— частые синкопальные состояния,

— непродолжительные эпизоды желудочковой тахикардии, выявленные при 24-часовом мониторировании ЭКГ,

— патологическое изменение уровня артериального давления во время нагрузок.

Клиническая картина

Cимптомы, течение

ГКМП может манифестировать в любом возрасте. Клиническая картина обычно вариабельна, и пациенты могут оставаться стабильными длительный период времени.

Классическая триада симптомов при гипертрофической кардиомиопатии включает стенокардию напряжения, одышку при нагрузке и обмороки. Болевые ощущения в грудной клетке отмечаются у 75% больных с гипертрофической кардиомиопатией, классическая стенокардия напряжения— у 25%.

Одышка и часто сопутствующая ей боль в грудной клетке, головокружение, синкопальные и пресинкопальные состояния обычно встречаются при сохранённой систолической функции ЛЖ. Перечисленная симптоматика связана с возникновением диастолической дисфункции миокарда и другими патофизиологическими механизмами (ишемия миокарда, обструкция ВОЛЖ и сопутствующая митральная регургитация, ФП).

У значительного числа больных (5-28%) возникает фибрилляция предсердий, повышающая риск развития тромбоэмболических осложнений.

При объективном исследовании больных необструктивной формой гипертрофической кардиомиопатии отклонений от нормы может не быть, но иногда определяются увеличение продолжительности верхушечного толчка, IVтон сердца.

Диагностика

Фонокардиография. Весьма характерным, но неспецифичным, является патологическое усиление III и особенно IV тонов сердца.Важным признаком субаортальной обструкции является так называемый поздний, не связанный с I тоном, систолический шум ромбовидной или лентовидной формы с эпицентром на верхушке или в III-IV межреберье у левого края грудины. Он проводится в подмышечную область и реже на основание сердца и сосуды шеи. Отличительными особенностями шума, позволяющими заподозрить обструктивную ГКМП, служат специфические изменения его амплитуды и продолжительности при физиологических и фармакологических пробах, направленных на увеличение или уменьшение степени обструкции и связанной с ней митральной недостаточности. Подобный характер динамики шума имеет не только диагностическое значение, но и является ценным критерием дифференциальной диагностики ГКМП с первичными поражениями митрального и аортального клапанов. Шуму может предшествовать дополнительный тон, образующийся при соприкосновении митральной створки с межжелудочковой перегородкой.У части больных в диастоле регистрируется следующий за III тоном короткий низкоамплитудный шум притока, то есть относительного митрального или изредка трикуспидального стеноза. В последнем случае шум усиливается на вдохе. При значительной выраженности препятствия кровотоку определяется парадоксальное расщепление II тона вследствие удлинения периода изгнания левого желудочка пропорционально величине систолического градиента давления.

Рентгенологическое исследование грудной клетки. Данные рентгенологического исследования сердца мало информативны. Даже при значительной гипертрофии миокарда существенные изменения тени сердца могут отсутствовать, поскольку объем полости левого желудочка не изменен или уменьшен. У части больных отмечается незначительное увеличение дуг левого желудочка и левого предсердия и закругление верхушки сердца, а также признаки умеренной венозной легочной гипертензии. Аорта обычно уменьшена.

Допплерэхокардиография

Ни один из ЭхоКГ признаков ГКМП, несмотря на высокую чувствительность, не является патогномоничным.

Основные ЭХОКГ-признаки :

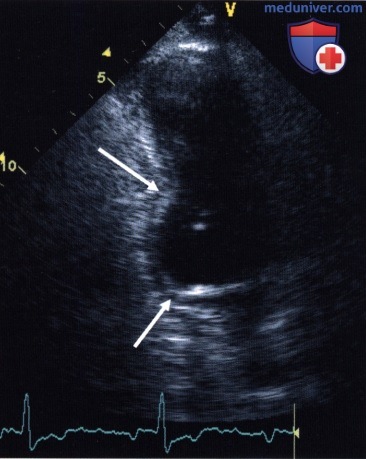

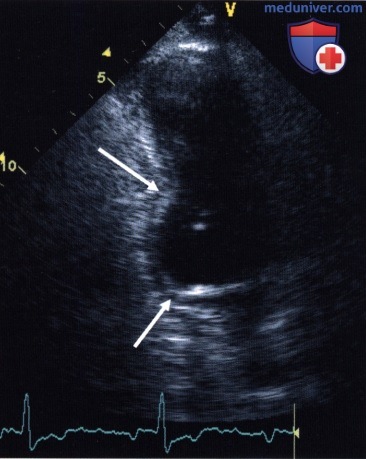

— Ассиметричная гипертрофия миокарда левого желудочка. Общепринятый критерий ГКМП — толщина межжелудочковой перегородки более 15 мм при нормальной или увеличенной толщине задней стенки ЛЖ. Учитывая, что заболевание генетически детерминировано, степень гипертрофии может быть различной. Тем не менее, наличие симметричной гипертрофии не исключает диагноз ГКМП.

Стресс-ЭхоКГ используется для выявления коронарной болезни сердца, сопутствующей ГКМП, что имеет важное прогностическое и терапевтическое значение.

Радионуклидная вентрикулография как наиболее воспроизводимый метод оценки систолической и диастолической функции не только левого, но и правого желудочка используется в основном для наблюдения за больными ГКМП в динамике и для оценки эффективности лечебных мероприятий.

Позитронно-эмиссионная томография представляет уникальную возможность для неинвазивной оценки регионарной перфузии и метаболизма миокарда. Предварительные результаты ее применения при ГКМП показали снижение коронарного расширительного резерва не только в гипертрофированных, но и неизмененных по толщине сегментах левого желудочка, что особенно выражено у больных с ангинозной болью. Нарушение перфузии часто сопровождается субэндокардиальной ишемией

При измерении давления в полостях сердца наиболее важное диагностическое и терапевтическое значение имеет обнаружение градиента систолического давления между телом и выносящим трактом левого желудочка в покое или при провокационных тестах. Этот признак характерен для обструктивной ГКМП и не наблюдается при необструктивной форме заболевания, что не позволяет исключить ГКМП при его отсутствии. При регистрации градиента давления в полости левого желудочка по отношению к его выносящему тракту необходимо удостовериться, что он обусловлен субаортальной обструкцией изгнанию крови, а не является следствием плотного схватывания конца катетера стенками желудочка при так называемой «элиминации» или «облитерации» его полости. Наряду с субаортальным градиентом важным признаком препятствия изгнанию крови из левого желудочка служит изменение формы кривой давления в аорте. Как и на сфигмограмме, она приобретает форму «пика и купола».У значительной части больных ГКМП, независимо от наличия или отсутствия субаортального градиента, определяется повышение конечно-диастолического давления в левом желудочке и давления на путях его притока — в левом предсердии, легочных венах, «легочных капиллярах» и легочной артерии. При этом легочная гипертензия носит характер пассивной, венозной. Увеличение конечно-диастолического давления в гипертрофированном левом желудочке обусловлено нарушением его диастолической податливости, характерным для ГКМП. Иногда, в терминальной стадии развития заболевания, оно усугубляется в результате присоединения систолической дисфункции миокарда.

Эндомиокардинальная биопсия левого или правого желудочков рекомендуют проводить в тех случаях, когда после клинического и инструментального обследования остаются сомнения относительно диагноза. При выявлении характерных патогистологических признаков заболевания делают заключение о соответствии морфологических изменений в миокарде клиническому диагнозу ГКМП.С другой стороны, обнаружение структурных изменений, специфичных для какого-либо другого поражения миокарда (например, амилоидоза) позволяет исключить ГКМП.

При наличии допплерэхокардиографии и магнитно-резонансной томографии ЭМБ для диагностики ГКМП сейчас практически не используется.

Лабораторная диагностика

Дифференциальный диагноз

Дифференциальная диагностика проводится с рядом заболеваний, сопровождающихся развитием гипертрофии левого желудочка, прежде всего «сердце спортсмена», приобретенные и врожденные пороки, ДКМП, а при склонности к повышению АД — эссенциальную артериальную гипертензию. Дифференциальная диагностика с пороками сердца, сопровождающимися систолическим шумом, приобретает особо важное значение в случаях обструктивной формы ГКМП. У больных с очаговыми и ишемическими изменениями на ЭКГ и ангинозной болью первостепенной задачей является дифференциальная диагностика с ИБС. При преобладании в клинической картине признаков застойной сердечной недостаточности в сочетании с относительно небольшим увеличением размеров сердца ГКМП следует дифференцировать от миксомы предсердий, хронического легочного сердца и заболеваний, протекающих с синдромом рестрикции — констриктивного перикардита, амилоидоза, гемохроматоза и саркоидоза сердца и рестриктивнойкардиомиопатии.

Ишемическая болезнь сердца. Наиболее часто ГКМП приходится дифференцировать с хроническими и реже острыми формами ИБС. В обоих случаях могут наблюдаться ангинозная боль в области сердца, одышка, нарушения сердечного ритма, сопутствующая артериальная гипертензия, добавочные тоны в диастолу, мелко- и крупноочаговые изменения и признаки ишемии на ЭКГ.Важное значение для постановки диагноза имеет ЭхоКГ, при которой у части больных определяются свойственные ИБС нарушения сегментарной сократимости, умеренная дилатация левого желудочка и снижение его фракции выброса. Гипертрофия левого желудочка весьма умеренная и чаще носит симметричный характер. Впечатление о непропорциональном утолщении межжелудочковой перегородки может создавать наличие зон акинезии вследствие постинфарктного кардиосклероза в области задней стенки левого желудочка с компенсаторной гипертрофией миокарда перегородки. При этом, в противоположность асимметричной гипертрофии межжелудочковой перегородки как формы ГКМП, гипертрофия перегородки сопровождается гиперкинезией. В случаях заметной дилатации левого предсердия вследствие сопутствующей митральной регургитации при ИБС неизменно отмечается дилатация левого желудочка, несвойственная больным ГКМП. Подтвердить диагноз ГКМП позволяет обнаружение признаков субаортального градиента давления.При отсутствии ЭХОКГ- данных в пользу субаортальной обструкции дифференциальная диагностика значительно затрудняется. Единственно надежным методом распознавания или исключения ИБС в таких случаях является рентгеноконтрастная коронарография. У лиц среднего и старшего возраста, особенно у мужчин, необходимо иметь в виду возможность сочетания ГКМП с ИБС.

Осложнения

Течение заболевания может осложняться развитием таких осложнений, как:

Лечение

К общим мероприятиям относятся ограничение значительных физических нагрузок и запрещение занятий спортом, способных вызывать усугубление гипертрофии миокарда, повышение внутрижелудочкового градиента давления и риска ВС. Для предупреждения инфекционного эндокардита в ситуациях, связанных с развитием бактериемии, при обструктивных формах ГКМП рекомендуется антибиотикопрофилактика, аналогичная таковой у больных с пороками сердца.

Основу медикаментозной терапии ГКМП составляют препараты с отрицательным инотропным действием: β-адреноблокаторы и блокаторы кальциевых каналов (верапамил).

β-адреноблокаторы стали первой и остаются и по сей день наиболее эффективной группой лекарственных средств, применяемых в лечении ГКМП. их следует назначать больным независимо от выраженности градиента внутрижелудочкового давления в покое. Предпочтительно воздерживаться от назначения блокаторов β-aope-норецепторов с внутренней симпатомиметической активностью (пин-дол ол, окспренолол). Пропранолол назначают в дозе 240-320 мг в сутки и более (максимальная суточная доза — 480 мг), метопролол — в дозе 200 мг в сутки и более. Кардиоселективные блокаторы бета-адренорецеп-торов при гипертрофической кардиомиопатии не имеют преимуществ перед неселективными, так как в высоких дозах селективность практически утрачивается.

В случае противопоказаний к назначению блокаторов бета-адренорецепторов или неполного исчезновения симптомов альтернативой могут быть блокаторы кальциевых каналов. Среди блокаторов кальциевых каналов препаратом выбора является верапамил (изоптин, финоптин). Он обеспечивает симптоматический эффект у 65–80% больных. При назначении блокаторов кальциевых каналов необходима максимальная осторожность при наличии выраженной гипертрофии и очень высоком давлении наполнения левого желудочка. Следует иметь в виду, что блокаторы кальциевых каналов, включая верапамил, при длительном применении могут повышать диастолическое давление и снижать сердечный выброс. Лечение верапамилом следует начинать с назначения в низких дозах — по 20-40 мг 3 раза в сутки, постепенно повышая до суточной дозы 240-320 мг и более. Клиническое улучшение при приеме верапамила сопровождается повышением толерантности к физической нагрузке.

Для лечения аритмий используются антиаритмические препараты, из которых наиболее эффективными являются дизопирамид и амиодарон. Дизопирамид (ритмилен), относящийся к антиаритмикам IA класса, обладает выраженным отрицательным инотропным эффектом, у больных ГКМП способен снижать уровень обструкции выходного тракта левого желудочка, положительно влияет на структуру диастолы. Начальная доза обычно составляет 400 мг/сут с постепенным увеличением до 800 мг. При этом необходимо контролировать продолжительность интервала Q-T по ЭКГ.

Единственным препаратом, на фоне которого на сегодняшний день отмечено устранение желудочковой тахиаритмии, снижение частоты случаев внезапной смерти и улучшение прогноза заболевания, является амиодарон. Амиодарон назначают в суточной дозе 1200 мг в течение 5-7 дней, затем в суточной дозе 800 мг и 600 мг в течение 2-й и 3-й недель лечения с последующим переходом на поддерживающую суточную дозу 200 мг.

При отсутствии клинического эффекта от активной медикаментозной терапии симптоматичным больным III-IV функционального класса по классификации Нью-Йоркской ассоциации кардиологов с выраженной асимметричной гипертрофией МЖП и субаортальным градиентом давления в покое, равным 50 мм рт. ст. и более, показано хирургическое лечение ( ссылка на лечение из I42.1)

Прогноз

Необструктивные формы ГКМП обладают, в целом, более благоприятным течением с меньшей выраженностью ограничения функционального состояния и большей продолжительностью периодов стабилизации.Прогноз наиболее благоприятен при длительном бессимптомном течении заболевания и неотягощенном семейном анамнезе, особенно при верхушечной форме ГКМП. В отдельных таких случаях заболевание может не отражаться на продолжительности жизни.