гиперемированы миндалины что значит

Патологии миндалин

Строение миндалин и их количество

Миндалины или иначе гланды состоят из лимфоэпителиальной пористой ткани. Располагаются в области носоглотки по кругу, входят в состав кольца Пирогова-Вальдейера (глоточно-лимфатического).

Подразделяются на парные и непарные, всего их 6. К первой группе относят:

Гланды также участвуют в формировании тембра голоса, поэтому их поражение приводит к осиплости.

Виды патологий

Миндалины являются первым барьером, задерживающим патогенные микроорганизмы. Поэтому воспалительные и инфекционные поражения гланд достаточно распространены, особенно среди детей от 5 до 10 лет.

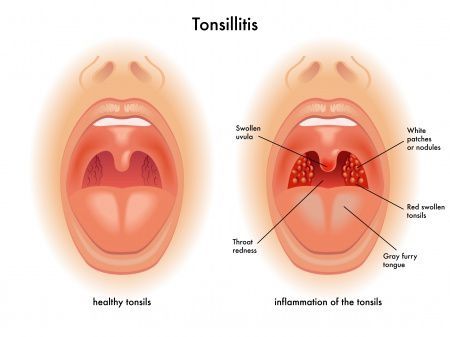

Ангина

Термином ангина (острый тонзиллит) обозначается остро протекающее воспаление небных или глоточной миндалины. Основные признаки заболевания – сухость, першение и боль в горле, гиперемия и увеличение в размерах гланд, повышение температуры, симптомы интоксикации.

Выделяют несколько форм ангины, чаще всего диагностируется:

Лечение ангины предполагает использование антибиотиков, частые полоскания горла, снижение температуры при необходимости. В первые дни острого воспаления необходим постельный режим, его соблюдение снижает риск возникновения осложнений.

Хронический тонзиллит

Чаще всего является следствием не долеченной формы острой ангины. Протекает с периодами рецидивов и ремиссий. Хронический очаг инфекции нередко становится причиной развития таких опасных заболеваний, как ревматизм, красная волчанка, нефрит.

Лечение комплексное. Больному подбираются антибиотики и средства, повышающие иммунитет. При отсутствии эффекта от консервативной терапии рекомендуется частичное или полное удаление миндалин.

Гипертрофия

Разрастание тканей в большинстве случаев характерно для носоглоточной миндалины. Болезнь иначе называется аденоидит и подвержены ему часто болеющие ОРВИ дети раннего возраста. Первичные признаки – часто повторяющийся насморк, шумное дыхание и храп во время сна, кашель, усиливающийся ночью, слизистые выделения из носа.

Запущенные формы аденоидита приводят к хронической гипоксии, из-за чего появляется вялость, невнимательность. Отсутствие своевременной терапии может стать причиной неправильного формирования костей лицевого черепа. В зависимости от степени выраженности гипертрофии лечение может быть медикаментозным или хирургическим.

Абсцессы

Характеризуются образованием рядом с гландами полостей, заполненных гноем. Чаще всего абсцессы возникают на фоне ангины. Симптомы – сильная боль со стороны поражения, лихорадка, высокая температура, интоксикация организма. Абсцессы вскрываются хирургическим путем.

Новообразования

На миндалинах могут формироваться кисты. Не исключается злокачественное поражение, которое на ранней стадии проявляется увеличением тканей и периодическими болями.

Причин развития болезней миндалин очень много. Основные из них – это заражение стафилококками, стрептококками, кишечной палочкой. Воспаление может быть спровоцировано переохлаждением, механической травмой, химическим ожогом. Вероятность патологий повышается при гиповитаминозе и низком иммунитете. Патогенные микроорганизмы могут попасть в ткани лимфатического кольца не только напрямую, но и по крови при хронических и острых заболеваниях других органов.

Что такое хронический тонзиллит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Селютина Е. А., ЛОРа со стажем в 25 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Хронический тонзиллит (Chronic tonsillitis) — это длительный стойкий хронический процесс воспаления нёбных миндалин, которому сопутствуют такие рецидивные обострения, как ангина и общая токсико-аллергическая реакция. [5]

Функции миндалин

Миндалины (лат. tonsillae) — скопления лимфоидной ткани, расположенные в области носоглотки и ротовой полости. Они являются частью иммунной системы и препятствуют проникновению микробов в организм через рот или нос.

Почему развивается воспаление нёбных миндалин

К воспалению миндалин приводит длительное воздействие патогенов. Человеческий организм воспринимает воспаление как чужеродное образование и включает аутоиммунный механизм (борьба иммунитета против своих же тканей). [4]

Однако данная теория аутоиммунной причины воспаления пока полностью не доказана, так как не выявлено существенных изменений в показателях системного иммунитета из-за их транзиторного (временного) характера.

Общество оториноларингологов Европы под хроническим тонзиллитом подразумевает именно инфекционное воспаление в миндалинах и ротоглотке, продолжительностью от трёх месяцев. Европейские врачи утверждают, что установление диагноза «хронический тонзиллит» может осуществляться только путём клинических исследований.

Косвенно о наличии хронического тонзиллита свидетельствует проходящая под действием системных антибиотиков боль в горле, которая возвращается после отмены из применения. [9]

Факторы риска

Американские учёные среди причин хронического воспаления миндалин выделяют астму, аллергию, бактерии и вирусы (в частности вирус Эпштейна), гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (заброс кислого содержимого желудка в пищевод).

Однако механизм влияния данных причин на появление хронического тонзиллита зарубежными экспертами не объясняется. Остаются открытыми вопросы:

Так, в современной оториноларингологии остаётся множество нерешённых вопросов, связанных с хроническим тонзиллитом. Существуют разногласия по поводу классификации, методов диагностики и тактики лечения среди врачей в России и других странах мира. Поэтому тема хронического тонзиллита весьма актуальна.

Симптомы хронического тонзиллита

К симптомам хронического тонзиллита у взрослых относятся:

Признаки тонзиллита у маленьких детей:

Патогенез хронического тонзиллита

Длительное взаимодействие вируса и микроорганизма формирует очаг хронического тонзиллита и способствует развитию тонзиллогенных процессов.

Согласно материалам авторов России и зарубежья, бета-гемолитический стрептококк группы А и вирусы — основные причины развития хронического тонзиллита. [3]

Так же у пациентов с диагнозом «хронический тонзиллит» (в частности, токсико-аллергическая форма) в лимфоидной ткани (в криптах миндалин и даже в просвете сосудов) были обнаружены колонии живых размножающихся микробов, что может стать фактором периодического субфебрилитета (повышения температуры).

В паренхиме (составляющих элементах) и сосудах здоровых миндалин бактерий не выявлено.

В настоящее время рассматривается вопрос о влиянии биоплёнок на течение хронического инфекционного процесса в аденотонзиллярной ткани. [12]

J. Galli и соавт. (Италия, 2002) в образцах аденоидной ткани и тканях нёбных миндалин детей, у которых наблюдалась хроническая аденотонзиллярная патология, смогли обнаружить прикреплённые к поверхности кокки, организованные в биоплёнки. Исследователи выдвигают предположение, что биоплёнки, образованные бактериями на поверхности аденоидной ткани и нёбных миндалинах, помогут выяснить, в чём заключается трудность эрадикации (уничтожения) бактерий, участвующих в образовании хронического тонзиллита.

На данный момент подтверждено внутриклеточное расположение:

Для того, чтобы обнаружить и идентифицировать расположение микроорганизмов внутри клеток, можно применить полимеразную цепную реакцию (ПЦР), а также гибридизацию in situ (FISH-метод).

Однако приведённые исследования не позволяют выявить один патогенный микроорганизм, вызывающий клинику хронического воспаления миндалин. Поэтому весьма вероятно, что течение заболевания способен вызвать любой микроорганизм, который находится в ротоглотке, в условиях, способствующих воспалительному процессу в ткани нёбных миндалин. К подобным условиям можно отнести гастроэзофагеальный рефлюкс.

Определённую роль в возникновении хронического воспаления миндалин и сопряжённых с ним болезней играют прямые лимфатические связи миндалин с различными органами, прежде всего с центральной нервной системой и сердцем. Морфологически доказаны лимфатические связи миндалин и мозговых центров.

Классификация и стадии развития хронического тонзиллита

В России существует две классификации хронического тонзиллита, сформированные около 40 лет назад: Б.С. Преображенского — В.Т. Пальчуна 1965 года и И.Б. Солдатова 1975 года.

Формы хронического тонзиллита

Классификация Б.С. Преображенского — В.Т. Пальчуна включает в себя две клинические формы хронического тонзиллита:

Устоявшиеся клинические критерии диагностики были созданы описательной медициной и не изменились с появлением доказательной медицины. К примеру, признаки простой формы хронического воспаления миндалин субъективны и зависят, в основном, от индивидуального восприятия врача.

Классификация И.Б. Солдатова подразделяет хронический тонзиллит на:

Однако термин «компенсация» по отношению к данному заболеванию довольно условный, так как никакой компенсации (восстановления здорового состояния) хронического воспалительного процесса в миндалинах и в организме не происходит. Признаки декомпенсированной формы схожи с токсико-аллергической формой хронического тонзиллита, выделенной Б.С. Преображенским.

Все эти классификации объединены субъективным подходом, так как одинаковые состояния нёбных миндалин различаются лишь их формулировкой.

Осложнения хронического тонзиллита

Самое распространенное осложнение — кровотечение. По оценкам, 2-8% пациентов страдают от кровотечения.

Воспаление или отёк миндалин могут приводить к следующим осложнениям:

Чем опасен хронический тонзиллит

Очень редкими, но опасными для жизни являются внутричерепные осложнения: менингит, тромбоз синусов мозговых оболочек, абсцесс мозга.

Из осложнений после тонзиллэктомии следует отметить подкожную эмфизему, пневмонию, абсцесс и ателектаз лёгкого, парезы отдельных нервов или их ветвей, медиастинит, тонзиллогенный сепсис.

Диагностика хронического тонзиллита

Когда необходимо обратиться к врачу

Посетить врача-отоларинголога следует при болезненных ощущения в горле, неприятном запахе изо рта и воспалении шейных лимфоузлов.

При диагностике хронического тонзиллита важно определить наличие следующих симптомов:

Эти признаки хронического тонзиллита возникают в связи с раздражением слизистой оболочки содержимым лакун миндалин, выдавливаемое при напряжении дужек, например во время глотания. Фарингоскопически симптомы хронического воспаления нёбных миндалин легко определяются, но диагностическая ценность их ограничена тем, что они могут встречаться при других заболеваниях (к примеру, при остром обострении хронического фарингита). Следующий фарингоскопический симптом — спайки между дужками и поверхностью миндалин. Бесспорный признак хронического тонзиллита — присутсвие жидкого гнойного экссудата (накопившейся жидкости) в лакунах.

Все эти признаки характеризуют простую (по Б.С. Преображенскому) или компенсированную (по И.Б. Солдатову) форму хронического тонзиллита, при которой ещё не выявляются симптомы очаговой инфекции.

Токсико-аллергическая форма I степени характеризуется начальными проявлениями общего заболевания. Они связаны с обострениями хронического тонзиллита и диагностируются в течение некоторого времени после ангины. Чаще всего поражается сердечно-сосудистая система. На данном этапе заболевания изменения носят функциональный характер и не выявляются на электрокардиограмме. Центральный механизм нарушения сердечной деятельности в этой стадии доказан экспериментально. Другие признаки токсико-аллергической формы I степени — субфебрилитет и тонзиллогенная интоксикация в виде быстрой утомляемости, слабости, снижения работоспособности в течении некоторого времени после ангины. Эти признаки неспецифичны и могут быть связаны с различными состояниями организма. Между тем, их идентификации и установление связи с заболеванием миндалин имеют принципиально важное значение для разработки рационального лечения хронического тонзиллита. Для установления связи субфебрилитета и интоксикации с хроническим тонзиллитом используют диагностический прием — пробное лечение. Если после курсового промывания лакун нёбных миндалин симптомы исчезают — они связаны с хроническим тонзиллитом.

Токсико-аллергической форме II степени характерно развернутое проявление очаговой инфекции. Признаки хронического тонзиллита теряют связь с обострениями и существуют постоянно, их можно зарегистрировать при функциональных исследованиях. Кроме того, для этой стадии характерно наличие сопряженных заболеваний. К сопряженным заболеваниям относятся коллагенозы (системная красная волчанка, ревматизм, склеродермия, узелковый периартериит, дерматомиозит), заболевания кожи (экзема, псориаз, нефрит, многоморфная экссудативная эритема, тиреотоксикоз и др.).

В России и в старанах Европы диагноз «хронический тонзиллит» можно установить только клиническим путём. В США же при наличии вышеперечисленных признаках проводят исследования, чтобы исключить астму, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, аллергию. Ревмопробы и исследование иммунного статуса не проводятся.

Лечение хронического тонзиллита

Хронический тонзиллит принято лечить консервативными и хирургическим методами.

Консервативное лечение хронического тонзиллита

Консервативный метод лечения показан, если хронический тонзиллит имеет компенсированную форму. Консервативное лечение применяется при наличии противопоказаний к хирургическому методу лечения.

К консервативным методам лечения относятся: [8] [10]

Беременность и хронический тонзиллит

Хронический тонзиллит у беременных лечат только консервативно — орошением глотки антисептиками.

Оперативное лечение

В случае неэффективности консервативного лечения применяют полухирургические способы лечения: ультразвуковую биологическую чистку или лазерную вапоризацию лакун нёбных миндалин.

При декомпенсации хронического воспаления, применяется полное удаление миндалин — тонзиллэктомия.

Недостаточная эффективность системной антибиотикотерапии при хроническом тонзиллите подтверждается клинически. Исследование, основанное на изучении бактериологического состава с поверхности нёбных миндалин у 30 детей, подвергшихся их удалению, доказало: антибиотики, которые дети принимали шесть месяцев до начала операции, не повлияли на бактериологию миндалин к моменту тонзиллэктомии. [6] [7] [9]

Показаниями к тонзиллэктомии являются:

В популяции обструктивное сонное апноэ из-за гипертрофии лимфатического кольца глотки регистрируется у 11% детей. [1] [2] Превышение у детей индекса апноэ/гипопноэ более 5 эпизодов в час является показанием к хирургическому вмешательству.

В результате многочисленных исследований сделаны выводы:

В настоящее время во многих лечебных учреждениях тонзиллэктомия выполняется под общей анестезией.

Техника операции заключается в выделении верхнего полюса миндалины с помощью скальпеля, ножниц или специального наконечника от электрохирургических приборов (коблатор, квазар, лазер и т. д). Затем миндалина отделяется от дужек и паратонзиллярной клетчатки тупым путём. На завершающем этапе операции нижний полюс миндалины отсекаю от подлежащих тканей.

Противопоказания к тонзиллэктомии

Лечение народными средствами

После консультации ЛОР-врача можно орошать глотку отваром ромашки и «Хлорофиллиптом» (препаратом, содержащим экстракт листьев эвкалипта). Эти средства используются только в комплексе с терапией, которую назначил доктор.

Прогноз. Профилактика

Профилактика хронического тонзиллита — это общегигиенические и санационные мероприятия. Она по праву считается действенной мерой вторичной профилактики заболеваний, в генезе которых важную роль играют ангины и хронический тонзиллит. Из общегигиенических мероприятий наиболее важны закаливание, рациональное питание, соблюдение правил гигиены жилища и рабочих помещений. Все больные с хроническим тонзиллитом должны обязательно находиться на диспансерном учёте у оториноларинголога.

Гипертрофия нёбных миндалин

Гипертрофия небных миндалин – увеличение размеров лимфоидных образований, расположенных между передними и задними дужками мягкого неба, без признаков воспалительных изменений. Клинические проявления – дискомфорт при глотании, ухудшение носового и ротового дыхания, храп, гнусавость, искажение речи, дисфагия. К основным диагностическим критериям относятся анамнестические сведения, жалобы, результаты фарингоскопии и лабораторных тестов. Терапевтическая тактика зависит от выраженности гипертрофии и заключается в медикаментозном, физиотерапевтическом лечении или выполнении тонзиллэктомии.

Общие сведения

Гипертрофия небных миндалин – распространенное заболевание, которое встречается у 5-35% всего населения. Порядка 87% всех пациентов составляют дети и подростки в возрасте от 3 до 15 лет. Среди людей среднего и старшего возраста подобные изменения встречаются крайне редко. Часто данное состояние сочетается с увеличением носоглоточной миндалины – аденоидами, что свидетельствует об общей гиперплазии лимфоидной ткани. Распространенность патологии в детской популяции ассоциирована с высокой заболеваемостью ОРВИ. Гиперплазия лимфоидной ткани глотки с одинаковой частотой выявляется среди представителей мужского и женского пола.

Причины

В современной отоларингологии гипертрофию небных миндалин рассматривают как компенсаторную реакцию. Разрастанию лимфоидной ткани могут предшествовать состояния, сопровождающиеся иммунодефицитом. Как правило, увеличение миндалин обусловлено:

Патогенез

Для детей в возрасте до 3-4 лет свойственна недостаточность клеточного иммунитета в виде дефицита Т-хелперов. Это, в свою очередь, препятствует трансформации В-лимфоцитов в плазматические клетки и выработке антител. Постоянный контакт с бактериальными и вирусными антигенами приводит к чрезмерной продукции функционально незрелых Т-лимфоцитов лимфоидными фолликулами миндалин и их гиперплазии. Инфекционные и воспалительные заболевания носоглотки сопровождаются усиленной продукцией слизи. Она, стекая по задней стенке глотки, оказывает раздражающее действие на небные миндалины, вызывая их гипертрофию. При лимфатико-гипопластическом диатезе, помимо стойкой гиперплазии всей лимфоидной ткани организма, наблюдается ее функциональная недостаточность, что обуславливает повышенную склонность к аллергии и инфекционным заболеваниям. Важную роль в патогенезе заболевания играют аллергические реакции, которые вызывают дегрануляцию мастоцитов, скопление в паренхиме небных миндалин большого количества эозинофилов.

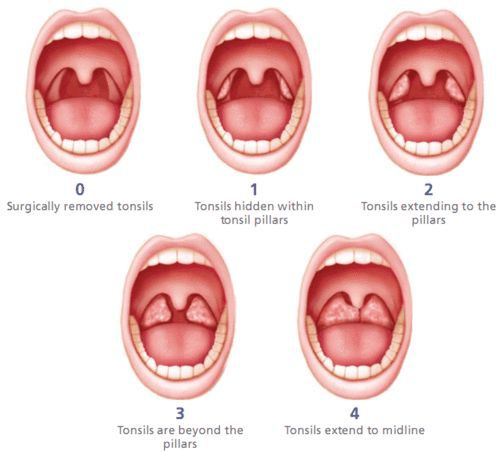

Классификация

Согласно диагностическим критериям Преображенского Б. С., выделяют 3 степени увеличения небных миндалин:

По механизму развития выделяют следующие формы заболевания:

Симптомы

Первые проявления заболевания – чувство дискомфорта при глотании и ощущение инородного тела в горле. Так как увеличение небных миндалин часто сочетается с аденоидами, возникает затруднение носового дыхания, особенно во время сна. Дальнейшее разрастание лимфоидной ткани проявляется свистящим шумом при вдохе и выдохе через нос, ночным кашлем и храпом, ухудшением ротового дыхания.

При гипертрофии II-III ст. происходит нарушение резонирующего свойства надставной трубы (полостей глотки, носа и рта) и снижение подвижности мягкого неба. В результате возникает дисфония, которая характеризуется закрытой гнусавостью, неразборчивостью речи и искажением произношения звуков. Носовое дыхание становится невозможным, больной вынужден переходить на дыхание с открытым ртом. Вследствие недостаточного поступления кислорода в легкие развивается гипоксия, что проявляется ухудшением сна и памяти, приступам ночного апноэ. Ярко выраженное увеличение миндалин приводит к закрытию просвета глоточного отверстия слуховой трубы и ухудшению слуха.

Осложнения

Развитие осложнений гипертрофии небных миндалин связано с нарушением проходимости носоглотки и ротоглотки. Это приводит к блокировке оттока секрета, продуцируемого бокаловидными клетками носовой полости и нарушению дренажной функции слуховой трубы, что вызывает развитие хронического ринита и гнойного среднего отита. Дисфагия сопровождается потерей массы тела, авитаминозами и патологиями желудочно-кишечного тракта. На фоне хронической гипоксии развиваются нервные расстройства, так как клетки головного мозга наиболее чувствительны к недостатку кислорода.

Диагностика

Для постановки диагноза гипертрофии миндалин отоларингологом проводится комплексный анализ, сопоставление анамнестических данных, жалоб пациента, результатов объективного осмотра, лабораторных тестов и дифференциация с другими патологиями. Таким образом, в диагностическую программу входит:

Дифференциальная диагностика проводится с хроническим гипертрофическим тонзиллитом, лимфосаркомой, ангиной при лейкемии и холодным внутриминдаликовым абсцессом. Для хронического тонзиллита характерны эпизоды воспаления миндалин в анамнезе, гиперемия и гнойные налеты при фарингоскопии, интоксикационный синдром. При лимфосаркоме, в большинстве случаев, возникает поражение только одной небной миндалины. Ангина при лейкозе характеризуется развитием язвенно-некротических изменений на всех слизистых оболочках ротовой полости, наличием большого количества бластных клеток в общем анализе крови. При холодном абсцессе одна из миндалин приобретает округлую форму, а при нажатии определяется симптом флюктуации.

Лечение гипертрофии небных миндалин

Терапевтическая тактика напрямую зависит от степени разрастания лимфоидной ткани, а также тяжести заболевания. При минимальной выраженности клинических проявлений лечение может не проводиться – с возрастом происходит инволюция лимфоидной ткани, и миндалины самостоятельно уменьшаются в объеме. Для коррекции гипертрофии I-II ст. используются физиотерапевтические мероприятия и фармакологические средства. Увеличение II-III степени в сочетании с выраженным нарушением дыхания и дисфагией является показанием к хирургическому удалению небных миндалин.

Прогноз и профилактика

Прогноз при гипертрофии миндалин благоприятный. Тонзиллэктомия приводит к полному устранению дисфагии, восстановлению физиологического дыхания, нормализации речи. Умеренная гиперплазия лимфоидной ткани подвергается самостоятельной возрастной инволюции, начиная с 10-15-летнего возраста. Специфические превентивные меры отсутствуют. Неспецифическая профилактика основывается на своевременном лечении воспалительных и инфекционных заболеваний, коррекции эндокринных нарушений, минимизации контактов с аллергенами, санаторно-курортном оздоровлении и рациональной витаминотерапии.

Острые тонзиллофарингиты — взгляд инфекциониста

Рассмотрены подходы к терапии острых тонзиллофарингитов в зависимости от этиологии заболевания. Уделено внимание местным средствам лечения острых тонзиллофарингитов. Приведены клинические случаи.

Approaches to the therapy of acute tonsillopharyngitis, depending on the etiology of the disease, were considered. Special attention was paid to topical remedies for treatment of acute tonsillopharyngitis. Clinical cases were given.

Острые инфекции верхних дыхательных путей относятся к наиболее распространенным инфекционным заболеваниям человека. В 2017 г. общая заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРИ) составила 21738,0 случаев заболевания на 100 тысяч человек, что на 0,2% больше, чем по данным за 2016 г. При этом 73,1% среди всех зарегистрированных случаев ОРИ приходится на детей в возрасте до 17 лет, у которых регистрируется 81056,75 случая на 100 тысяч населения — на каждые 5 детей приходится 4 случая заболевания [1].

Одним из ведущих клинических проявлений ОРИ является развитие воспалительного процесса в тканях глотки и миндалин, что в медицинской литературе описывается терминами «острый фарингит» и «тонзиллит». Общность этиологии и клинических проявлений острых тонзиллита и фарингита позволяет объединить оба термина в один — «острый тонзиллофарингит», который в настоящее время становится наиболее часто используемым в медицинском сообществе, несмотря на его отсутствие в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Он более точно отражает распространенность воспалительных изменений глоточного кольца [2]. В этой связи согласно МКБ-10 классифицировать диагнозы острых тонзиллита и фарингита можно следующим образом:

В обсуждаемой в настоящее время Международной классификации болезней 11-го пересмотра сохраняется дифференциация диагнозов на острые тонзиллит и фарингит [4].

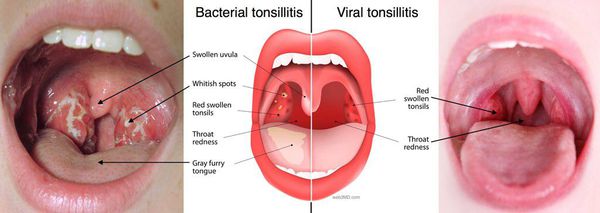

Наиболее частыми этиологическими факторами острых тонзиллофарингитов являются респираторные вирусы (аденовирус, вирус парагриппа, респираторно-синтициальный вирус, риновирус), вирусы герпеса (Эпштейна–Барр (ВЭБ), цитомегаловирус), энтеровирусы (вирусы Коксаки). К значимым бактериальным возбудителям относится бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА). Однако определенное место в этиологической структуре острых тонзиллофарингитов занимают стрептококки других групп (С, G), пневмококк, Mycoplasma pneumonia и Chlamydophila pneumoniae [5].

Фарингоскопическая классификация острых тонзиллофарингитов Б. С. Преображенского сохраняет свою актуальность при описании status loсalis и включает в себя катаральную, фолликулярную, лакунарную, фибринозную, герпетическую, флегмонозную (интратонзиллярный абсцесс), язвенно-некротическую и смешанную формы [6].

Острые тонзиллофарингиты могут быть самостоятельным заболеванием (первичные) или клиническим проявлением других заболеваний — инфекционных (скарлатина, дифтерия и т. д.), гематологических (агранулоцитоз, гемобластоз) [7, 8].

Общность клинических проявлений острых тонзиллофарингитов различной этиологии (боль в горле, лихорадка, симптомы интоксикации, реакция регионарных лимфатических узлов) в дебюте заболевания нередко создает определенные диагностические трудности. Данный факт наглядно демонстрирует клинический пример 1.

Клинический пример 1

Пациентка (В.О.В., 16 лет) поступила в инфекционное отделение 31 июля 2016 г. с направляющим диагнозом «острый тонзиллит неуточненный, левосторонний подчелюстной лимфаденит» и жалобами на повышение температуры тела, боль в горле, вялость, слабость.

Anamnesis morbi. Острое начало заболевания за сутки до поступления в стационар с повышения температуры до 39,6 °С, появления вялости, слабости, болей в горле, отека подкожно-жировой клетчатки лица и шеи слева.

Status praesens. Состояние при поступлении тяжелое. Выраженный интоксикационный синдром. Температура тела 39,1 °С. Выраженный двухсторонний отек лица и шеи, безболезненный при пальпации, тестоватой консистенции, в течение 2 суток спустившийся на верхнюю часть грудной клетки. Тоны сердца несколько приглушены, ритмичные. ЧСС 94 уд./мин, АД 110/60 мм рт. ст. В легких дыхание везикулярное, проводится во все отделы. Хрипов нет. ЧДД 20 в минуту. Живот мягкий, доступен глубокой пальпации, безболезненный. Печень у края реберной дуги по среднеключичной линии, безболезненная. Селезенка не пальпируется. Моча светлая. Стул в отделении оформленный.

Status localis. Односторонние налеты на миндалинах пленчатого характера серовато-белесоватого цвета, при отделении не дающие кровоточащую поверхность, клинические признаки острого фарингита (рис. 1). Гипертрофический гингивит (рис. 2).

Лабораторное обследование при поступлении: гемоглобин 159 г/л, лейкоциты 16,4 × 10 9 /мл, лейкоцитарная формула: метамиелоциты 1%, п/я 21%, с/я 60%, моноциты 2%, лимфоциты 15%, эозинофилы 1%, СОЭ 24 мм/час.

Детальный анализ эпидемиологического анамнеза — пациент доставлен из очага массового падежа скота (олени), за 3–5 дней до заболевания со слов больной «вытягивала зубами жилы» из туши погибшего животного с целью приготовления нитей для шитья, а также проведенная этиологическая диагностика (исключение таких инфекционных заболеваний, как дифтерия, туляремия, обнаружение методом ПЦР антигена Bacillus anthracis (мазок со слизистых полости рта)) позволили поставить диагноз: «сибирская язва, орофарингеальная форма, тяжелая форма».

Наиболее часто этиологическими факторами острых тонзиллофарингитов являются вирусы: вирус Эпштейна–Барр, респираторно-синцитиальный вирус, вирусы Коксаки, аденовирусы, герпесвирусы [9].

Клиническая картина вирусных острых тонзиллофарингитов характеризуется непатогномоничными общими симптомами: лихорадка (от субфебрильной до гипертермии), интоксикационным синдромом (общая слабость, головная боль, снижение аппетита и др.), болью в горле, увеличением шейных лимфоузлов. В status localis отмечаются гиперемия зева, отечность миндалин. Отличительными особенностями клинической картины острых тонзиллофарингитов вирусной этиологии является наличие катарального синдрома, конъюнктивита и катаральный характер налетов на миндалинах [10].

ВЭБ-инфекция является одной из наиболее значимых в этиологической структуре острых тонзиллофарингитов, особенно у детей и лиц молодого возраста. Особенности клинических проявлений данной инфекции наглядно демонстрирует клинический пример 2.

Клинический пример 2

Пациент (В.А.А., 6 лет, пол мужской) поступает с жалобами на повышение температуры тела до 39,8 °С, боль в горле и при глотании, слабость, выраженное затруднение носового дыхания. На фоне лихорадки отмечались кратковременные судороги, сопровождавшиеся развитием спутанного сознания.

Anamnesis vitae. Ребенок от первой беременности, протекавшей без патологии. Первых срочных родов. Родился доношенный массой тела 3150 г. Грудное вскармливание продолжалось до 8 месяцев. Отклонений в темпах роста и развития зафиксировано не было. Перенесенные заболевания: острые респираторные инфекции (2–3 раза в год). На учете у специалистов не состоит.

Anamnesis morbi. Заболел остро за сутки до поступления с появления слабости, снижения аппетита, повышения температуры тела до 38,0 °С. В течение суток лихорадка возросла, снижалась незначительно при назначении НПВС, присоединились боли в горле, затруднение носового дыхания. Осмотрен участковым врачом, обнаружены налеты на миндалинах фибринового характера, выраженная лимфаденопатия шейных лимфоузлов, увеличение подмышечных и паховых лимфоузлов. На догоспитальном этапе назначен амоксициллин с клавулановой кислотой. Доставлен в стационар в связи с развитием фебрильных судорог.

Status praesens. Состояние ребенка при поступлении средней тяжести. Отмечается выраженная слабость, вялость. Температура тела 39,5 °С, ЧСС 118 уд./мин, АД 100/60 мм рт. ст., ЧДД 24 в минуту. Кожные покровы умеренной бледности, влажность удовлетворительная, сыпи нет. Носовое дыхание значительно затруднено, отделяемого из носа нет. Зев гиперемирован, миндалины увеличены, смыкаются, налеты нитевидные фибриновые. Лимфоузлы подчелюстные, передние шейные, подмышечные, паховые увеличены. Тоны сердца ясные, ритмичные. В легких дыхание проводится во все отделы. Хрипов нет. Живот мягкий, доступен глубокой пальпации, болезненный в мезогастрии. Печень у края реберной дуги по среднеключичной линии, безболезненная. Селезенка не пальпируется. Моча светлая. Стул в отделении однократно, оформленный.

Лабораторная этиологическая диагностика. ПЦР (кровь, мазок из ротоглотки) — обнаружены ВЭБ и вирус герпеса человека (ВГЧ) VI типа.

Диагноз: сочетанные ВЭБ и ВГЧ VI инфекции.

При Эпштейна–Барр острых тонзиллофарингитах, как и при тонзиллофарингитах другой этиологии, отмечается острое начало, фебрильная лихорадка, выраженный интоксикационный синдром. Отличительными особенностями являются наличие затруднения носового дыхания без отделяемого из носовых ходов за счет отека лимфоидной ткани, увеличение всех групп шейных лимфоузлов, поверхностный фибриновый налет на миндалинах, гепатоспленомегалия (которая развивается постепенно и в первые сутки заболевания может не определяться). При лабораторном обследовании могут быть лейкоцитоз или лейкопения, характерны лимфоцитоз, моноцитоз, однако наличие атипичных мононуклеаров диагностируется только у 83% больных и также может не определяться в дебюте инфекции. В приведенном выше клиническом примере участковым врачом в дебюте инфекции не было учтено наличие у пациента выраженной заложенности носа без отделяемого, лимфаденопатии и характерных изменений миндалин, что привело к необоснованному назначению антибактериальной терапии. Развитие у пациента судорожного синдрома можно объяснить сочетанным течением инфекций — ВЭБ и ВГЧ VI [11].

Энтеровирусные инфекции нередко становятся причиной обращения к врачу с жалобами на боли в горле, что требует проведения дифференциальной диагностики с острыми тонзиллофарингитами другой этиологии. Для энтеровирусной инфекции характерны острый подъем температуры тела до 39 °С и более, наличие дисфагии, болей в горле, повышенной саливации и поражение ЖКТ (боли в животе, тошнота, рвота, диарея). В status localis отмечаются характерные изменения — герпангина — проявляющиеся высыпаниями на передних дужках неба, миндалинах, язычке и задней стенке глотки в виде мелких папул 1–2 мм с красным венчиком, трансформирующиеся в несливающиеся между собой везикулы с прозрачным содержимым, которые в течение 24–48 ч вскрываются с образованием эрозий. Данная инфекция более характерна для детей раннего возраста [12].

Наличие сыпи на коже и слизистых оболочках у пациента требует исключения таких инфекционных заболеваний, как корь, скарлатина, краснуха, при которых одним из клинических проявлений является острый тонзиллофарингит [13].

Среди бактериальных инфекций в этиологии острых тонзиллофарингитов наиболее значимыми являются вызванные БГСА [2].

Клиническими особенностями БГСА острого тонзиллофарингита (БГСА-ТФ) являются острое начало с лихорадкой и головной болью, выраженная боль в горле, яркая гиперемия миндалин и задней стенки глотки, на миндалинах отмечаются гнойные налеты на фоне отечности миндалин и язычка. Не характерны для данной инфекции наличие ринита, кашля, симптомов ларингита, конъюнктивита, стоматита, диареи [10].

Верификация БГСА-ТФ важна в дебюте инфекции, так как диктует необходимость решения вопроса назначения системной антибактериальной терапии, важность своевременного назначения которой демонстрирует клинический пример 3.

Клинический пример 3

Пациент (4 года, пол женский) поступает с жалобами на гиперкинезы, статокоординационные нарушения.

Anamnesis vitae. Ребенок от первой беременности, протекавшей без патологии. Первых срочных родов. Родилась доношенной. Искусственное вскармливание с возраста 1 месяц (адаптированная молочная смесь). Рост и развитие соответствовали возрасту. На учете у специалистов не состоит.

Anamnesis morbi. Со слов родителей, за 3 недели до появления настоящих жалоб ребенок перенес острый тонзиллофарингит. За медицинской помощью не обращались. Этиологическая диагностика не осуществлялась. Системная антибактериальная терапия не проводилась. В лечении использовались средства фитотерапии и симптоматические лекарственные средства.

Status praesens. Состояние ребенка при поступлении средней тяжести. Отмечаются умеренные слабость, вялость. Температура тела 37,0 °С, ЧСС 100 уд./мин, АД 90/60 мм рт. ст, ЧДД 24 в минуту. Кожные покровы обычного цвета, влажность удовлетворительная, сыпи нет. Носовое дыхание свободное, отделяемого из носа нет. Миндалины не увеличены, налетов нет. Видимые слизистые полости рта без патологии. Язык: чистый, налетов нет. Лимфоузлы подчелюстные незначительно увеличены, безболезненны при пальпации, не спаяны между собой и окружающими тканями; передние шейные, подмышечные, паховые лимфоузлы не увеличены. Тоны сердца ясные, звучные, ритмичные. В легких дыхание везикулярное, проводится во все отделы, хрипов нет. Живот мягкий, доступен глубокой пальпации, безболезненный. Печень не увеличена, безболезненная при пальпации. Селезенка не пальпируется. У ребенка отмечается избыточная масса тела (87-й процентиль). Моча светлая. Стул оформленный (со слов родителей).

В неврологическом статусе: сознание ясное. Менингеальные симптомы отсутствуют. При одевании, приеме пищи, игре и ходьбе у ребенка отмечаются хаотичные, непроизвольные, не стереотипные, нерегулярные, быстрые движения, захватывающие преимущественно проксимальные отделы конечностей, затрудняющие координацию действий пациента, усиливающиеся во время эмоционального напряжения. Неустойчивость в пробе Ромберга. Выполнение пальце-носовой и пяточно-коленной проб затруднено из-за гиперкинезов. Болевая, температурная, тактильная, проприоцептивная чувствительность не нарушена. Рефлексы снижены и неравномерны, наблюдается положительный симптом Гордона-2 (при вызывании коленного рефлекса наблюдается более продолжительное, чем у здорового, разгибание голени).

Лабораторная диагностика: повышение титров антистрептолизина-О (280 ЕД/мл, норма до 100 ЕД/мл), СОЭ (22 мм/ч), С-реактивного белка (10 мг/л), лейкоцитоз (19 × 10 9 /л).

Диагноз: «Ревматическая хорея без вовлечения сердца (I02.9). Избыточная масса тела, конституционально-алиментарная форма».

Развитие постинфекционной ревматической хореи у данного пациента было связано с отсутствием этиотропной терапии острого тонзиллофарингита, вызванного БГСА, что подчеркивает значимость ранней диагностики данной инфекции.

В этой связи можно использовать клинические и лабораторные методы верификации диагноза. Клинически ранее широко использовалась таблица Centor [14], однако ввиду низкой специфичности и чувствительности в настоящее время международным сообществом рекомендованы критерии W. J. McIsaac [15]. Согласно данной шкале оценивается наличие любого из следующих критериев:

Наличие каждого из симптомов соответствует 1 баллу, 3 и более баллов свидетельствуют о высокой вероятности БГС-ТФ. По мнению ряда авторов данная шкала у взрослых пациентов может помочь в принятии решения о назначении противомикробных препаратов, но не помогает в диагностике БГС-ТФ [2]. В этой связи актуальным для практического врача является возможность проведения лабораторной диагностики у постели больного, что можно реализовать с помощью стрептотеста [16].

При наличии локализованного безболезненного эрозивного образования, имеющего гладкую блестящую поверхность, ярко-красную окраску, округлую или овальную форму с невыраженным уплотнением у основания, необходимо исключать первичный период сифилиса. Лихорадочная реакция, интоксикационный синдром и реакция регионарных лимфатических узлов у таких больных могут отсутствовать.

Несмотря на то, что в 2017 г. в Российской Федерации случаев дифтерии зарегистрировано не было [1], рассматривая дифференциальную диагностику острых тонзиллофарингитов, необходимо исключать данную инфекцию, особенно учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию в ряде стран [17]. Для дифтерии характерна лихорадка, выраженные симптомы интоксикации, наличие тахикардии, боль в горле при глотании. При осмотре определяются запах ацетона изо рта, значительное увеличение шейных лимфоузлов и отек подкожной клетчатки шеи. Миндалины гиперемированы, отечны, покрыты сероватыми, сливными, плохо снимающимися налетами, которые распространяются на небные дужки и мягкое небо, а при удалении оставляют кровоточащую поверхность [18].

При развитии острого тонзиллофарингита чрезвычайно важно провести дифференциальный диагноз между бактериальной, в первую очередь стрептококковой, и вирусной инфекцией. В случае развития последней системная антибактериальная терапия не показана, а при бактериальных тонзиллитах вопрос назначения антибактериальных препаратов решается индивидуально, в зависимости от вероятности риска инфекции, вызванной БГСА. В случае доказанной или с высокой долей вероятности подозреваемой стрептококковой этиологии острого тонзиллофарингита у детей необходимо назначать системную антибактериальную терапию [19].

Рекомендации Национального института охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи Великобритании (National Institute of Health and Care Excellence, NICE) включают в себя показания к назначению антибактериальных препаратов в случае развития системной бактериальной инфекции, при наличии осложнений (перитонзиллярный абсцесс), а также в случае наличия сопутствующих заболеваний, повышающих риск развития осложнений [20].

Антибиотиками первого ряда при острых тонзиллофарингитах являются β-лактамные антибиотики: пенициллины и цефалоспорины, так как отличаются высокой чувствительностью к ним БГСА и отсутствием резистентности (табл.) [21].

В настоящее время БГСА являются этиологической причиной острых тонзиллофарингитов от 5% до 15% во взрослой популяции и 20–30% — у детей [22]. В большинстве случаев наблюдается острый тонзиллофарингит не-БГСА-этиологии. Наиболее распространенной является вирусная этиология острого тонзиллофарингита, по данным ряда авторов она составляет от 70% до 90% [23–26].

Зачастую врачи общей практики, терапевты, педиатры назначают системные антибиотики широкого спектра еще до получения результатов бактериологического исследования. На практике такая гипердиагностика приводит к избыточному назначению антибиотиков — до 98% случаев (!) [27].

Следует особо подчеркнуть, что назначение антибактериальных препаратов требует рационального подхода и обязательного проведения дифференциальной диагностики. Неадекватно подобранная терапия острого инфекционно-воспалительного процесса респираторного тракта приводит к дисбиозу верхних дыхательных путей, нарушению колонизационной резистентности биотопа, а в результате — к подавлению топического иммунитета, хронизации тонзиллитов и фарингитов, появлению очень трудных для лечения форм заболеваний [28]. Необоснованное применение системных антимикробных препаратов способствует развитию токсико-аллергических реакций, в частности при ВЭБ-инфекции, обусловливает рост числа антибиотикорезистентных штаммов и их распространение в популяции. Назначение системных антибиотиков всегда должно быть клинически оправданным и ограничено строгими медицинскими показаниями [29].

В случаях нестрептококковой этиологии острого тонзиллофарингита, а также при БГСА-инфекционных процессах комплексно с системной антибактериальной терапией возможно топическое применение антимикробных препаратов. Целью местной терапии является быстрое уменьшение выраженности болевого синдрома и других воспалительных явлений, а также профилактика вторичного инфицирования поврежденной слизистой оболочки.

В этой связи оправдано применение местной терапии в виде антисептических и антибактериальных средств для топического применения в полости рта и глотке [30].

Препараты для местной антимикробной терапии представлены на российском рынке в достаточно большом количестве и различных фармакологических формах (таблетки и леденцы для рассасывания, спреи, растворы для обработки слизистых).

Главными требованиями к наносимым на слизистую оболочку препаратам являются:

Действующими веществами в данных препаратах являются различные антисептические средства (грамицидин С, хлоргексидин, гексетидин, бензидамин, тимол и его производные, спирты, препараты йода и др.), в том числе в сочетании с местными анестетиками (лидокаин, тетракаин, ментол), препараты на основе растительного сырья (экстракт ромашки и др.), а также содержащие факторы неспецифической противоинфекционной защиты (лизоцим) и бактериальные лизаты. Каждая из лекарственных форм имеет свою терапевтическую нишу, однако практическому врачу необходимо учитывать токсичность некоторых соединений (например, хлоргексидина), что диктует необходимость активного контроля схем применения препаратов пациентами [31]. Также при выборе местной терапии необходимо учитывать риски развития аллергических реакций (препараты на основе растительного сырья и продуктов пчеловодства), раздражающего действия (средства, содержащие йод) [32, 33].

Значимым для практического здравоохранения является наличие у местных средств лечения острых тонзиллофарингитов бактерицидного действия и влияния на биопленки микроорганизмов. Одними из средств, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к наносимым на слизистую оболочку препаратам, и эффективно справляющихся с микроорганизмами в составе биопленок, являются препараты серии Граммидин: Граммидин нео, Граммидин детский, Граммидин нео с анестетиком, Граммидин спрей и Граммидин спрей детский.

Действующими веществами являются грамицидин C и цетилпиридиния хлорид. Грамицидин С является пептидным антибиотиком тиротрициновой группы. Он был выделен в 1942 г. Г. Ф. Гаузе и М. Г. Бражниковой из штамма Bacillus brevis. Отличительной особенностью грамицидина С является циклическая структура белка, содержащая пять различных аминокислот. Спектр противомикробной активности включает грамположительные бактерии, в том числе стрептококки и стафилококки, некоторые грамотрицательные бактерии, грибковую микрофлору, а также возбудителей анаэробной инфекции. Микроорганизмы не развивают устойчивость к данному антибиотику [34, 35]. Механизм антибактериального действия грамицидина С заключается в образовании сети каналов в липидном бислое мембраны, что повышает проницаемость мембран микробной клетки и в конечном итоге приводит к ее гибели [36, 37].

Входящий в состав Граммидина цетилперидиния хлорид представляет собой катионовый сурфактант, оказывающий дестабилизирующее действие на мембраны микробной клетки. Для него доказано выраженное дестабилизирующее действие на биопленки патогенных микроорганизмов, что потенциирует антибактериальное действие грамицидина C. В исследованиях было показано, что обработка биопленки раствором цетилперидиния хлорида в концентрациях 0,05–0,5% приводит к гибели 90% бактерий и уменьшению толщины биопленки на 34,5–43,0% [38]. В Граммидин нео с анестетиком входит анестетик местного действия — оксибупрокаина гидрохлорид.

Таким образом, острые тонзиллофарингиты требуют от врача исключения целого спектра инфекционных заболеваний и дифференцированного в зависимости от этиологии подхода к терапии.

Литература

А. А. Плоскирева, доктор медицинских наук, профессор

ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Москва

Острые тонзиллофарингиты – взгляд инфекциониста/ А. А. Плоскирева

Для цитирования: Лечащий врач № 10/2018; Номера страниц в выпуске: 7-12

Теги: глотка, миндалины, воспаление, инфекция

.png)

_575.gif)