гиперэхогенное образование в селезенке что это такое

Ультразвуковая диагностика заболеваний селезенки

Проведение ультразвуковой диагностики заболеваний селезенки незаменимо в определении целого ряда патологий. Метод показывает высокую эффективность при выявлении воспалительных процессов, неопухолевых и опухолевых болезней.

Воспалительные заболевания

На спленит острой формы при ультразвуковой диагностике указывает увеличение органа с округлением. Эхоструктура однородная мелкозернистая. Иногда — очаги острых некрозов. При хроническом сплените сохраняются увеличенные размеры селезенки из-за разрастания фиброза. Эхогенность ткани выше нормальной. Очаги некрозов могут быть кальцинированными. Кальцификаты на УЗИ видны как мелкие гиперэхогенные образования.

Часто на УЗИ выявляется спленомегалия — патологическое увеличение размеров селезенки. Оно может быть признаком различных заболеваний: болезни Гоше, амилоидоза, туберкулеза и других. В 75% случаев спленомегалия — симптом заболеваний других органов: цирроза печени, активного гепатита. В начальной стадии ультразвуковая диагностика показывает увеличение диаметра селезеночной вены. Постепенно наступает фиброз с усилением эхоструктуры.

Спленомегалия с нормальной эхоструктурой наблюдается при:

Гипоэхогенность при увеличенной селезенке:

Абсцессы редки, но возможны. Выглядят как анэхогенные или гипоэхогенные очаги с плохими границами, но видимыми стенками. Внутри бывают газовые пузырьки, создающие зоны высокой эхогенности. Для диагностики абсцессов используют также клиническую картину, нужно исключить гематому и инфаркт селезенки.

Неопухолевые заболевания

Проводится дифференциальная диагностика кист. На ультразвуковом исследовании врожденные видны как анэхогенные участки с неяркой стенкой или капсулой. Выявляется дистальное акустическое усиление. Если нет инфекции или кровотечения, то и внутренние сигналы не прослеживаются.

Псевдокисты похожи на врожденные при эхографии. Определить их тип можно со 100% точностью только при гистологии, поскольку у них нет эпителиальной или эндотелиальной выстилки.

Диагностика с помощью ультразвукового исследования выявляет травматические поражения:

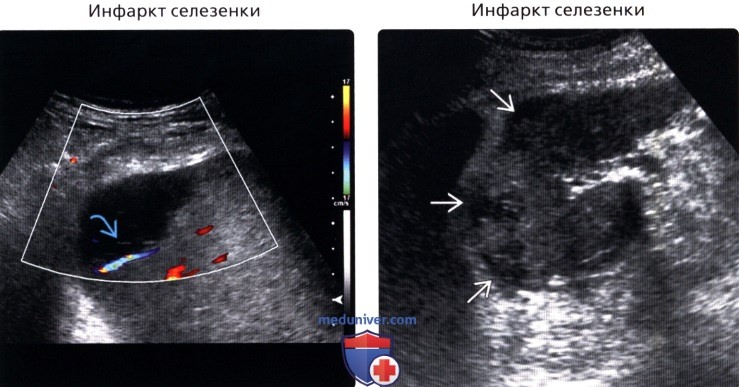

В результате серповидной анемии, лейкемии, системной красной волчанки и других заболеваний происходит инфаркт селезенки. В острой стадии выглядит как клинообразный участок с нечеткими краями и низкой плотностью, находящийся на периферии органа. Позже четкость увеличивается из-за рубцевания ткани. Кровотечение меняет картину.

Опухолевые заболевания

УЗИ используется для диагностики злокачественных новообразований:

Выявляются также доброкачественные: гемангиомы, лимфангиома.

Наши медицинские центры на Ленинском проспекте и улице Миклухо-Маклая предлагают пройти ультразвуковую диагностику заболеваний внутренних органов. Используется современное оборудование. Обследование проводят опытные специалисты.

Морфологии очаговых поражений селезенки уделяется достаточно много внимания. Выделяют злокачественные и доброкачественные опухоли селезёнки. К первым относят плазмоцитому и саркомы, которые в зависимости от основной ткани могут быть четырёх форм: фибросаркома, лимфосаркома, ретикулосаркома и ангиосаркома. Подобные поражения селезёнки крайне редки. Среди доброкачественных опухолей чаще встречаются лимфангиомы и гемангиомы.

Для бесплатной письменной консультации, с целью определения вида опухоли селезенки, ее локализации к основным структурам органа и показаний к операции, а также выбора правильной тактики хирургического лечения Вы можете прислать мне на личный электронный адрес puchkovkv@mail.ru puchkovkv@mail.ru копировать полное описание УЗИ брюшной полости, данные МСКТ селезенки с контрастом, указать возраст и основные жалобы. Тогда я смогу дать более точный ответ по вашей ситуации.

Классификация опухолей селезенки

Вести-Кузбасс: видеорепортаж о мастер-классе: «Эндоскопические операции в хирургии, урологии и гинекологии»

Наиболее полную классификацию опухолей селезенки представил L. Morgenstern в 1985 г. Она включает следующие позиции.

I. Опухолеподобные изменения

II. Васкулярные опухоли

3. Гемангиоэндотелиальная саркома,

4. Злокачественная гемангиоперицитома.

III. Лимфоидные опухоли:

Б. Неходжкинская лимфома.

Г. Лимфоподобные заболевания:

1. Макрофолликулярная псевлолимфа (опухоль Castleman);

2. Локализованная реактивная лимфоидная гиперплазия;

3. Воспалительная псевдоопухоль.

IV. Нелимфоидные опухоли:

Б. Злокачественная фиброзная гистиоцитома.

Д. Злокачественная тератома.

Наиболее часто хирургам приходится сталкиваться со следующими опухолями селезенки.

Сосудистые опухоли селезёнки считаются наиболее частыми первичными новообразованиями органа. Преобладают опухоли диаметром менее двух сантиметров, которые обычно выявляются случайно и поэтому именуются инциденталомами. Реже они имеют большие размеры и множественный характер с поражение практически всей ткани селезёнки. Подобное поражение, как правило, сочетается с гемангиомами или гемангиоматозом других локализаций. Достаточно часто у больных с гемангиомой селезёнки имеется анемия, тромбоцитопения, коагулопатия потребления.

В селезёнке могут развиваться следующие сосудистые опухоли:

Из сосудистых опухолей наиболее часто встречается кавернозная гемангиома, которая выглядит как узел красно-багрового цвета, на разрезе губчатого строения. При микроскопическом исследовании опухоль построена из сосудистых полостей типа синусоидов различной величины и формы, сообщающихся друг с другом. Эти полости выстланы одним слоем уплощённых эндотелиальных клеток.

Весьма специфичной для селезёнки является так называемая »пребрежноклеточная» ангиома (littoral cell angioma), размеры которой варьируют от нескольких миллиметров до почти полного замещения органа. при микроскопическом исследовании опухоль представлена анастомозирующими сосудистыми каналами, сходными с синусами селезёнки. Размер этих каналов варьирует, стенка их выстлана эндотелиальными клетками. Последние не редко образуют сосочки и характеризуются фагоцитозом клеток крови.

Многоузловая гемангиома также является сосудистой опухолью, характерной для селезёнки. При изучении гистологических препаратов при малом увеличении выглядит в виде мелких гранулем. Представлены из мелких сосудистых узлов, имеющих стёртую дольковую структуру, окружённых гиалиновой капсулой, в которой имеются гистиоциты и гладкомышечные клетки. Данная опухоль почти всегда имеет вид одиночного узла и характеризуется доброкачественным течением.

Термин гемангиоэндотелиома применительно к поражениям селезёнки используется в тех случаях, когда сосудистая опухоль характеризуется повышенной клеточностью или, как думают, обладает более агрессивным течением по сравнению с обычной гемангиомой.

Ангиосаркома является самой частой злокачественной опухолью селезёнки сосудистого происхождения. Макроскопически выглядит в виде чёткого геморрагического узла или характеризуется диффузным поражением с частым развитием разрывов органа. В литературе имеются описания развития ангиосаркомы селезёнки через несколько лет после тампонирования раны этого органа с оставлением марлевого тампона. Микроструктура полиморфна: характерны веретенообразные, полигональные или округлые клетки, образующие сосудистые щели и каналы. При иммуногистохимических исследованиях выявляются маркеры эндотелиальных клеток и гистиоцитов. Характерным ультраструктурным признаком является наличие внутрицитоплазматических гиалиновых гранул.

Ангиосаркома является высокозлокачественной опухолью, быстро дающей распространённые метастазы, с фатальным исходом.

Для лимфолейкозов, развивающихся из клеток костного мозга, характерен первично-системный характер поражения (с обязательным вовлечением селезёнки) с гематологическими изменениями, развитием лейкозных инфильтратов и отсутствием сформированного первичного опухолевого узла.

Лимфомы, возникающие в клетках лимфоидной ткани, достаточно часто формируют опухолевый узел и характеризуются «задержанной» и непостоянной системной генерализацией с соответствующими изменениями периферической крови.

Плазмоцитарные дискразии обычно проявляются скелетными поражениями и системной симптоматикой, связанной с выработкой полного или частичного моноклонального иммуноглобулинового полипептида.

Все вышеперечисленные заболевания склонны к лимфогенному распространению с поражением в первую очередь лимфатических узлов и в дальнейшем печени, селезёнки и других органов.

Симптомы, признаки и клинические проявления опухоли селезенки.

У пациентов с очаговыми образованиями селезёнки наиболее частыми являются жалобы на наличие опухолевидного образования в верхнем этаже брюшной полости, чувство тяжести либо распирания в левом подреберье и эпигастрии, увеличение живота и асимметрия его, снижение аппетита, похудание.

Вследствие компрессии соседних органов нередко появляется боль, значительно снижается масса тела, нарастает слабость. Сдавление левой почечной артерии иногда приводит к гипертензии, дизурическим расстройствам, отёкам нижних конечностей, нередко присоединяются симптомы интоксикации, могут развиться диспепсические расстройства.

Считается, что при доброкачественных опухолях и истинных кистах клинические проявления развиваются постепенно, исподволь. Пациенты не могут указать точные сроки появления признаков и симптомов болезни, что обусловлено медленным ростом доброкачественных образований.

Таким образом, клиническая картина опухолей и кист селезёнки крайне бедна и неспецифична. Особой скудностью проявлений отличаются доброкачественные опухоли и истинные кисты. Чаще симптомы проявляют образования с осложнённым течением. Становится очевидным, что в диагностике опухолей селезёнки ведущее место принадлежит инструментальным неинвазивным методам исследований.

Диагностика опухолей селезенки

В настоящее время при широком внедрении неинвазивных диагностических методов очаговые образования селезёнки нередко выявляются случайно при ультразвуковом или КТ (ЯМРТ) исследованиях во время профилактического осмотра.

При обнаружении опухолевидного образования в селезенке перед специалистами инструментальных методов исследований хирургу необходимо поставить следующие задачи:

В последние годы широкое распространение получила спиральная компьютерная томография (СКТ) с внутривенным болюсным контрастным усилением при использовании неионных контрастных препаратов (ультравист, визипак, омнипак). Сначала выполняется бесконтрастное сканирование брюшной полости, а затем – исследование СКТ с БКУ (внутривенное введение 100 мл контрастного вещества со скоростью 3 мл/сек) с различными временными задержками сканирования (от 17 до 40-80 сек.).

Использование данной методики позволяет четко разграничить неизменные тканевые зоны, которые хорошо накапливают контрастный препарат, от участков тканевого распада и жидкостных скоплений. Кроме того, удается получить более полное представление об ангиоархитектонике самой селезенки и прилежащих магистральных сосудов, что во многом способствует высокой дифференциальной диагностике между кистами и опухолевыми поражениями. Диагноз СКТ, как правило, подтверждается морфологически в 95% наблюдений.

Таким образом, желательно в современную предоперационную диагностическую программу включать УЗИ, дуплексное сканирование, КТ и МРТ, причем именно в такой последовательности, так как каждый метод, дополняя предыдущий, решает более узкие, конкретные задачи. Конечно, ни один из них не является абсолютным при выявлении очаговых поражений селезенки.

Обращает на себя внимание частота диагностических ошибок при выявлении образований селезенки, которая достигает 75-80% даже при использовании современных методов исследований. Поэтому здесь необходим комплексный подход с использованием всех современных диагностических методов.

Только комплексное обследование в условиях специализированного стационара дает возможность определения патологического очага, его топографо-анатомических характеристик и, в конечном счете, оптимальной тактики лечения. С применением данной диагностической схемы нам в последние годы удавалось не только выявить очаг в селезенке, но и почти в 94% точно локализовать его.

Окончательный диагноз устанавливается только во время операции с использованием гистологического исследования.

Показания для хирургического лечения опухоли селезенки

На основании данных полученных во время обследования хирургу необходимо определиться о характере и объёме предстоящего вмешательства.

Выбор метода лечения, особенно определения показаний к операции при опухолях и кистах селезенки является наиболее трудным вопросом. Как уже отмечалось, значительная часть образований селезенки при неосложненном течении не проявляется симптомами и зачастую обнаруживается случайно. Очень часто здесь возникает дилемма: наблюдать или оперировать. Что должно играть решающую роль при решении этого непростого вопроса?

На наш взгляд, при решении этой задачи на первое место выходит предположительный морфологический характер поражения, признаки осложненного течения. Далее на чашу весов в пользу операции ложатся ответы на задачи, стоящие перед методами диагностики. Это и размеры, и локализация патологического очага, и оценка кровоснабжения селезенки, и анатомические взаимоотношения с прилежащими органами. Но эти данные уже больше способствуют выбору предстоящего объема и характера операции.

Размер образования не может служить ориентиром для выбора лечебной тактики, а лишь определяет показания к конкретному виду операции, особенно, если при одном из методов дооперационного обследования было высказано подозрение на наличие абсцесса либо паразитарной кисты. В практике часто встречаются случаи, когда после выявления образования в селезенке проводится длительное диспансерное наблюдение, при этом почти в трети наблюдений злокачественные образования на дооперационном этапе трактовались как доброкачественные, и только морфологическое исследование удаленного препарата позволило окончательно установить диагноз. Поэтому очаговое образование в селезенке независимо от их размера служит показанием к хирургическому лечению.

Методы хирургического лечения опухолей и кист селезенки

Посмотреть видео операций при опухоли селезенки в исполнении профессора Вы можете на сайте «Видео операций лучших хирургов мира».

Все методы хирургического лечения можно свести к следующему:

Спленэктомия

Показания к спленэктомии (удалению селезенки) можно разделить на две группы: хирургические и гематологические.

Суть спленэктомии состоит в перевязке и пересечении сосудов, идущих к селезенке, и в самом удалении органа. Ключом к успеху операции является достаточный доступ к сосудистой ножке и осуществлении контроля над ней во время всей операции. Этим параметрам наиболее адекватно отвечает лапароскопический доступ.

Лапароскопическая спленэктомия является альтернативой открытой операции и при соответствующих мануальных навыках хирурга и достаточном материально-техническом обеспечении клиники позволяет значительно снизить частоту интра- и послеоперационных осложнений, уменьшить послеоперационный койко-день и улучшить качество жизни больных.

Резекция селезенки

Гетеротопическая аутотрансплантация селезёночной ткани в большой сальник при спленэктомии.

Показания к хирургической аутотрансплантации селезёночной ткани:

Противопоказания к аутотрансплантации селезёночной ткани:

Аутотрансплантация в большой сальник считается предпочтительной в силу особенностей его кровоснабжения, простоты манипуляции, однако, возможно использование для этого и брыжейки тонкой кишки. В экспериментальном исследовании было доказано схожее течение приживления фрагментов селезенки, как в большом сальнике, так и в брыжейке тонкой кишки. Научные исследования доказывают значительную степень регенерации пересаженных фрагментов селезенки, что подтверждается гистологическим методом.

Следует подчеркнуть, что аутотрансплантация селезёночной ткани, которую зачастую рассматривают как органосохраняющую процедуру, является способом протезирования некоторых функций органа, поскольку ей непременно предшествует спленэктомия, а структура трансплантата во многом отличается от нормальной селезёночной ткани. Как правило, эта ткань берет на себя до 70% функций органа. В 20% отмечается отсутствие приживления пересаженной селезеночной ткани и постепенное ее рассасывание.

Чрескожные пункции при кистозных образованиях селезенки

Чрескожные лечебные пункции и катетерное дренирование при жидкостных образованиях селезенки, проводимые в условиях местной анестезии, особенно оправданы у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. В случаях предполагаемого доброкачественного генеза очаговых поражений, небольших размеров и «удобной» для пункции локализации (подкапсульное расположение) подобные манипуляции являются эффективными малотравматичными органосберегающими операциями. Как правило, эти вмешательства проводятся при небольших размерах кист до 4-5 см в диаметре.

Эхография селезенки у детей и подростков

УЗИ аппарат HS40

Лидер продаж в высоком классе. Монитор 21,5″ высокой четкости, расширенный кардио пакет (Strain+, Stress Echo), экспертные возможности для 3D УЗИ в акушерско-гинекологической практике (STIC, Crystal Vue, 5D Follicle), датчики высокой плотности.

Клинико-эхографическая семиотика

Селезенка редко поражается первично, но практически всегда изменяется при гематологических, онкологических, иммунных, сосудистых, инфекционных, системных заболеваниях. Однако обнаружить эти изменения непросто. Ситуацию с выявлением патологии селезенки и возможностью динамического наблюдения радикально изменили ультразвуковые исследования.

Эктопия селезенки может быть как врожденной (наличие дополнительных селезенок или смещение закладки единственной селезенки), так и приобретенной. В последнем случае эктопия может быть при разрыве диафрагмы и смещении селезенки в грудную полость или смещении селезенки в грудную полость при грыже Бохдалека. Описан даже инфаркт селезенки при ее ущемлении в грыжевом отверстии [3].

Селезенка достаточно хорошо фиксирована лиеногастральной и лиеноренальной связками. При отсутствии лиеноренальной связки появляется феномен так называемой подвижной селезенки. Не исключен заворот селезенки (иногда самостоятельно разрешающийся). У детей заворот селезенки чаще всего встречается в возрасте до 1 года, среди взрослых он свойственен женщинам 20-40 лет. Провокаторами могут быть травма, беременность, спленомегалия. Заворот селезенки ведет к нарушению оттока крови, увеличению размеров селезенки, гиперспленизму и ее инфаркту. При допплеровском исследовании кровоток в области ворот селезенки не определяется. Очень редко заворот селезенки приводит к перекруту хвоста поджелудочной железы. Из других аномалий селезенки известна спленогонадная ассоциация. Аномалия только левосторонняя, возникает на 5-6-й неделе внутриутробной жизни. Она обусловлена либо минимальными воспалительными спайками между закладками гонады и селезенки с последующей транслокацией части селезеночной ткани в мошонку, либо тесным контактом закладочных клеток селезенки и половой железы. В большинстве случаев селезенка и яичко в мошонке или селезенка и яичник дискретны и связаны только нежным соединительнотканным жгутиком (дискретный тип спленогонадной ассоциации). При непрерывном типе ассоциации гонада и селезенка связаны селезеночной тканью или фиброзным тяжем с включенными в него дополнительными селезенками. Обычно ортотопно расположенная селезенка не изменена. В редких случаях спленогонадная непрерывная ассоциация сочетается с аномалиями конечностей, челюстей, дополнительными долями легких и печени, атрезией ануса. 50% всех диагностированных случаев спленогонадной ассоциации приходятся на мальчиков до 10 лет. Клинически аномалия проявляется безболезненным увеличением левого яичка без признаков отека мошонки и первоначально трактуется как грыжевое выпячивание. Эхографически обнаруживают дополнительное небольшое (1-2 см в диаметре) образование, расположенное в непосредственной близости от яичка и отличающееся от него по эхотекстуре. Возникают дифференциальнодиагностические сложности при исключении полиорхидии, экстрагонадной опухоли, эпидидимита. Сцинтиграфия с технецием-99m, накапливающимся в селезенке, помогает заподозрить эктопированную селезеночную ткань. Однако окончательный диагноз можно поставить только по результатам операции. Важно, что эхографические находки позволяют избежать орхоэктомии. У девочек аномалия обнаруживается случайно при эхографических исследованиях.

Обилие анатомо-топографических особенностей и сопряженность многих функций в сравнительно небольшом объеме объясняют изменение селезенки в ответ на широкий набор факторов: инфекционных, иммунных, гемодинамических и т. д. Но все они приводят к изменениям размера селезенки и ее плотности.

Термин «спленомегалия» широко применяется для обозначения той или иной степени увеличения селезенки. При спленомегалии различной этиологии в селезенке происходят и разные структурные изменения. Так, при нарушениях оттока крови из селезенки (портальная гипертензия, сдавление v. lienalis) общая длина синусов в результате их новообразования резко увеличивается, а поперечник оказывается меньше, чем в норме. Число клеток стенок синусов уменьшается (на единицу площади стенки синуса, или см²), общее число фагоцитоактивных клеток резко увеличивается. При спленомегалии в ответ на усиленный внутриселезеночный распад эритроцитов увеличиваются расширяются тяжи пульпы с увеличением фагоцитирующих клеток и гиперплазией клеток синусов.

Ультразвуковые исследования являются первыми, а нередко и завершающими при исключении патологии селезенки.

Капсула селезенки чрезвычайно тонкая, поэтому не визуализируется. Но благодаря капсуле изображение края селезенки предстает очень четким, хотя бывает сложно, особенно у полных пациентов, отграничить латеральный край селезенки от брюшной стенки. От капсулы селезенки в паренхиму отходят тончайшие соединительнотканные прослойки, которые намечают деление на дольки, хотя полностью дольчатого строения нет, поэтому орган очень хрупкий, особенно при спленомегалии, когда соотношение паренхимы и соединительной ткани резко изменяется в пользу первой составляющей. В норме эхографическое изображение селезенки гомогенное. Эхогенность селезенки у новорожденных, детей раннего и младшего возраста ниже, чем у взрослых, что объясняется слабым развитием трабекулярной ткани и полностью повторяет возрастную динамику эхоструктуры лимфатических узлов. Эхогенность ворот селезенки выше, чем ее паренхимы. В самой селезенке при использовании датчиков с частотой излучения 3-5 МГц регистрируется большое количество мелких линейных или точечных сигналов. Использование датчиков высокой частоты (13 МГц) позволило доказать, что эти сигналы являются отражением ультразвука от лимфоидных фолликулов (белой пульпы). Коэффициент корреляции с гистологическими находками оказывается очень высоким (r=0,71; p=0,03) [4]. Построение изображения в различных режимах открывает новые перспективы в возможностях оценки структуры селезенки. Ультразвуковое изображение селезенки в режиме МРТ позволяет лучше визуализировать паренхиму, убрать посторонние сигналы (рис. 1).

а) Изображение селезенки при ультразвуковом сканировании в обычном режиме. В паренхиме определяется множество дополнительных эхосигналов.

Гиперэхогенное образование в селезенке что это такое

а) Дифференциальная диагностика очаговых образований селезенки:

1. Распространенные заболевания:

• Приобретенная киста селезенки

2. Менее распространенные заболевания:

• Врожденная (эпидермоидная) киста

• Инфицированная киста/абсцесс:

о Пиогенный абсцесс

о Грибковый абсцесс

о Паразитарный абсцесс (гидатидная киста)

о Гранулематозный абсцесс

• Гемангиома

• Злокачественное новообразование:

о Лимфома

о Метастатическое поражение

• Инфаркт селезенки

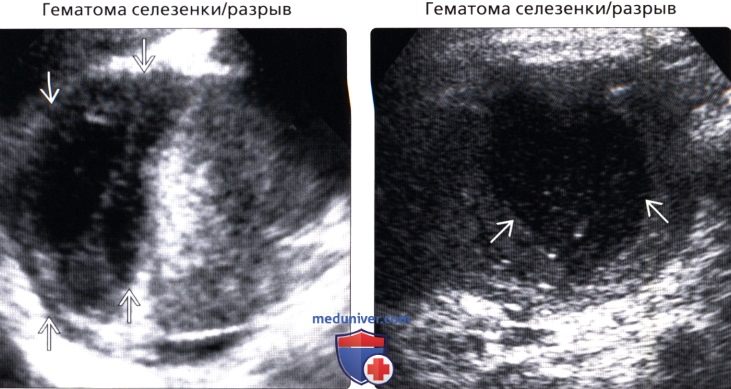

• Гематома селезенки/разрыв

3. Редкие, но важные заболевания:

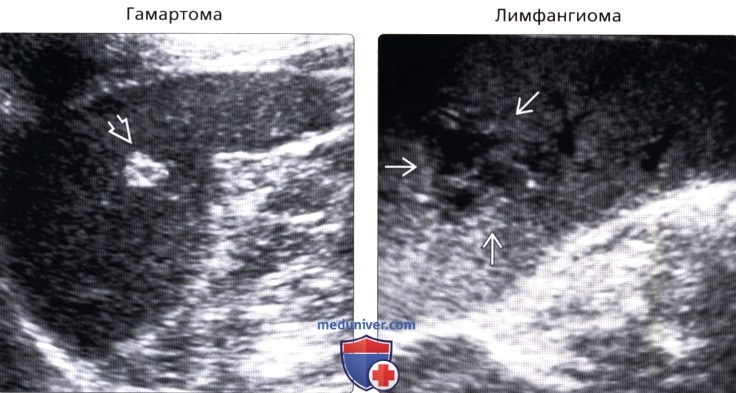

• Гамартома

• Лимфангиома

• Первичное сосудистое новообразование:

о Ангиома из клеток, выстилающих селезеночный синус

о Ангиосаркома

• Саркоидоз

• Пурпура

• Внутриселезеночная псевдокиста

б) Важная информация:

1. Дифференциальная диагностика:

• Необходимо дифференцировать кисты от солидных и сосудистых поражений:

о Исключительно жидкостное анэхогенное содержимое

о Вязкое жидкостное содержимое (содержащая белок жидкость, кровоизлияние, абсцесс) характеризуется низкоинтенсивными внутренними эхосигналами, имитируя солидное образование:

— Движения внутренних эхосигналов и уровень жидкости в режиме серой шкалы, позволяет предположить, что образование жидкостное

— Отсутствие окрашивания в режиме цветовой ультразвуковой допплерографии позволяет предположить кистозное поражение или инфаркт; тем не менее, отсутствие кровотока не всегда исключает солидную структуру; возможно дообследование с помощью КТ или МРТ с контрастированием

— Если анэхогенный компонент полностью окрашивается — сосудистое образование с высокой скоростью кровотока, например, внутриселезеночная аневризма или псевдоаневризма

о Некоторые образования имеют смешанную, кистозную и солидную, структуру, например:

— Ранняя стадия формирования абсцесса в очаге воспаления

— Гемангиома, лимфангиома

— Злокачественная опухоль (неоднородный внутренний некроз)

• Кистозное образование следует дифференцировать между однокамерным и многокамерным:

о Однокамерное: приобретенная или врожденная киста, абсцесс, кистозное новообразование

• Необходимо определить: одиночным очагом или множественными очагами представлено патологическое изменение:

о Одиночный очаг: позволяет предположить наличие приобретенной или врожденной кисты, пиогенного абсцесса, гидатидной кисты, очага инфаркта или гематому, доброкачественную или злокачественную опухоль

о Множественные очаги: позволяют предположить пиогенный, грибковый или гранулематозный абсцессы, доброкачественные или злокачественные опухоли (особенно метастатическое поражение, лимфому), пурпуру, саркоидоз

• Обратите внимание: визуализационные признаки различных очаговых поражений селезенки во многом схожи:

о Также, отдельные патологические образования имеют широкий спектр визуализационных признаков (от гипо- до изо- или гиперэхогенного характера изображения или от кистозной и солидной до смешанной структуры)

о Часто необходимо прибегать к КТ или МРТ для дальнейшей оценки

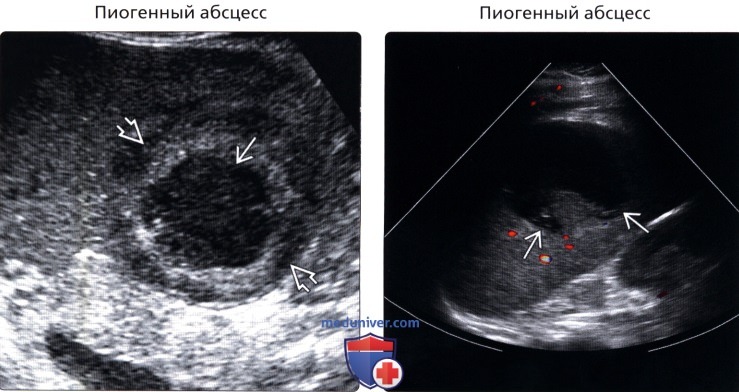

(Правый) УЗИ селезенки в режиме цветовой допплерографии: визуализируется большое, а васкулярное, с неровным контуром, преимущественно анэхогенное образование в средней трети селезенки, с внутренним некрозом. В дальнейшем был подтвержден пиогенный абсцесс.

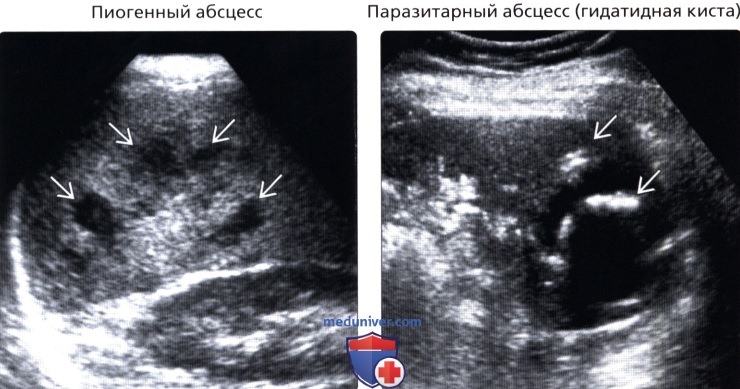

(Правый) УЗИ селезенки, поперечное сканирование: многокамерная анэхогенная киста с тонкой стенкой с характерным признаком «киста внутри кисты». Криволинейная зона кальцификации визуализируется в стенке кисты. Данная картина характерна для хронического процесса, излеченной гидатидной кисты.

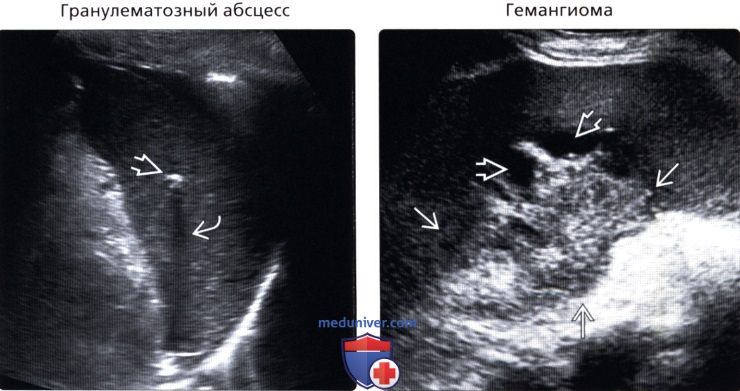

(Правый) УЗИ селезенки, продольное сканирование: большая гемангиома с гиперэхогенным солидным и анэхогенным кистозным компонентами. Иногда кистозные зоны имеют размер сходный с самим образованием, придавая ему кистозную структуру.

2. Распространенные заболевания:

• Приобретенная киста селезенки:

о Вторичная киста, образовавшаяся вследствие колликвационного некроза с кистозной дегенерацией внутри поражения; 80% всех кист:

— Ранее имела место травма (гематома), инфаркт, инфекция, панкреатит

— В анамнезе часто имеет место травма левого верхнего квадранта живота (большая часть кист имеет посттравматический генез)

о В сравнении с первичными (врожденными) кистами, приобретенные кисты обычно меньшего размера, с четким контуром; часто анэхогенные с более толстой фиброзной стенкой; ± кальцификация (не характерно), ± некроз

3. Менее распространенные заболевания:

• Врожденная (эпидермоидная) киста:

о Истинная киста, выстланная эпителием изнутри; 20% всех кист

о В сравнении с вторичной (приобретенной) кистой, эпидермоидная, как правило, больше с четким контуром, анэхогенная, однокамерная с тонкой т стенкой; ± кальцификация (не характерно), ± некроз

• Инфицированная киста/абсцесс:

о Пиогенный абсцесс:

— Одиночное или множественное образование

— Подвижные внутренние низкоинтенсивные эхосигналы или анэхогенное образование с дистальным акустическим усилением

— Неровный контур, отсутствие капсулы или псевдокапсула, ± газ внутри образования

— Кольцо усиления на КТ встречается реже, чем при абсцессах печени

о Грибковый абсцесс:

— Наиболее часто встречается у иммунокомпрометированных пациентов, например кандидоз

— Множественные, мелкие (от нескольких миллиметров до двух сантиметров), гипоэхогенные очаги, представляющие собой микроабсцессы

— Характерный признак мишени: гипоэхогенный центр = центральные омертвевшие гифы, гиперэхогенное кольцо = концентрическое скопление жизнеспособных грибковых элементов, гипоэхогенный наружный контур = зона воспаления

о Паразитарный абсцесс (гидатидная киста):

— Гидатидные кисты редко поражают ткань селезенки (менее чем в 2% случаев заболевания эхинококкозом)

— Как правило, в результате системного и внутрибрюшинного распространения из разорвавшихся кист печени

— Визуализационные признаки схожи с признаками гидатид печени; большая часть анэхогенные с тонкой стенкой ± перегородки, ± кальцификация

о Гранулематозный абсцесс:

— Развивается вследствие туберкулеза, нетипичных микобактерий, гистоплазмоза; болезни кошачьей царапины

— Характерны множественные, с четким контуром, мелкие, гипоэхогенные образования (ранняя стадия заболевания); множественные мелкие очаги кальцификации (хронический процесс/излечение)

• Гемангиома:

о Наиболее часто встречающаяся доброкачественная опухоль селезенки

о Как правило, с четким контуром, гиперэхогенное солидное образование; эхоструктура может варьировать (от солидной до кистозной и смешанной); ± кальцификация при сложном строении образования

о Поражение может быть множественным или одиночным (гемангиоматоз селезенки, синдром Клиппеля-Треноне-Вебера и т.д.)

• Злокачественное новообразование:

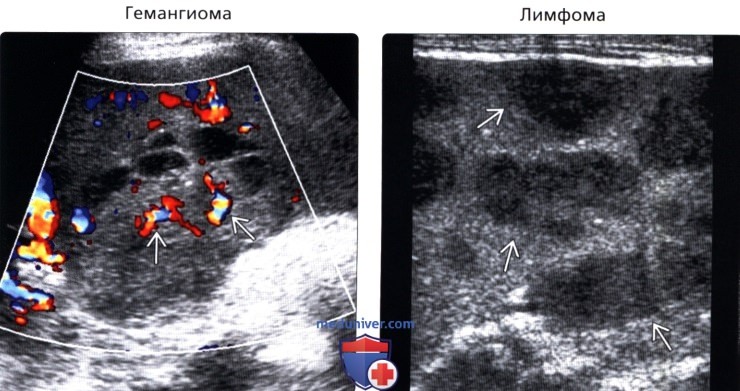

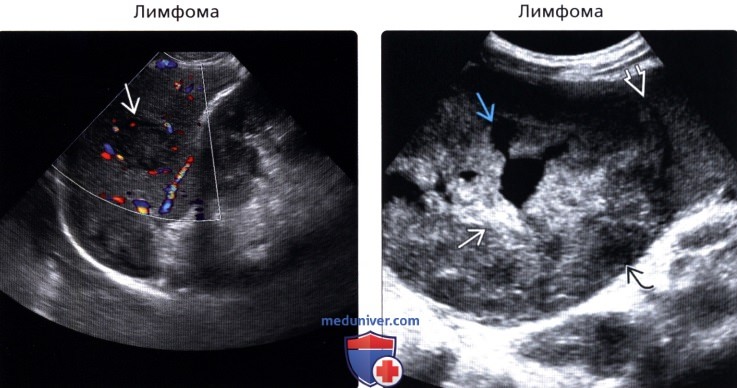

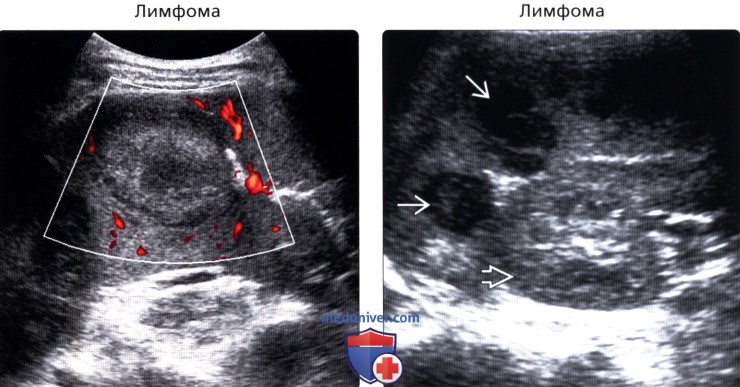

о Лимфома:

— Наиболее частое злокачественное поражение селезенки; первичное поражение или вторичное/системное

— Очаговое, многоочаговое или диффузное; гипоэхогенное или кистозное/псевдокистозное поражение:

Может содержать внутренние неоднородные кистозные структуры, представляющие некроз

Редко, выражено гипоэхогенный лимфоматозный инфильтрат имеет вид псевдокисты

Менее характерно гиперэхогенное образование

— Эхоструктура с нечетким контуром

— Признаки патологического процесса в печени, аденопатия

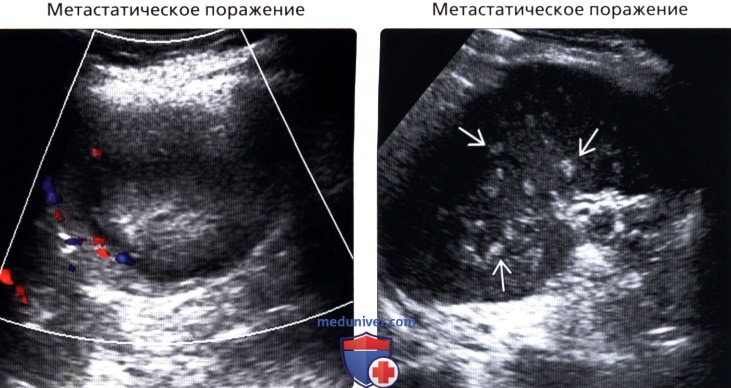

о Метастатическое поражение:

— Множественные очаги различного размера, имеют различные визуализационные признаки; изо-/гипо-/гиперэхогенные; солидные, кистозные или смешанные:

Характерная первичная локализация злокачественного новообразования = молочные железы, легкие, яичники, желудок; меланома

Кистозные метастазы при меланоме, аденокарциноме молочной железы, поджелудочной железы, яичников и эндометрия

Могут быть гиперэхогенными вследствие коагуляционного некроза (кровоизлияния), характерно для меланомы, или кальцифицированными, при муцинозной аденокарциноме

— Поражения в виде мишени с гипоэхогенным «гало»

— Другие признаки диссеминированного поражения

• Инфаркт селезенки:

о Типично клиновидное, гипоэхогенное и гипо- или аваскулярное образование, расположенное на периферии; симптом яркой полосы

• Гематома селезенки/разрыв:

о Травма в анамнезе имеет ключевое значение

о Расположенное на периферии (берущее начало от капсулы), лентовидное или клиновидное, гипо- или гиперэхогенное, аваскулярное образование, что зависит от стадии развития гематомы

(Правый) УЗИ, продольное сканирование: множественные гипоэхогенные образования у пациента с многоочаговыми лимфоматозными образованиями селезенки. Дифференциально-диагностический ряд может включать метастатическое поражение или гранулематозные заболевания.

(Правый) УЗИ, продольное сканирование: лимфома лимфоидной ткани слизистой оболочки желудка, экзофитный рост, инвазия в ткань селезенки. Часть образования представлена кистозной структурой (вследствие внутреннего некроза). Солидная часть представлена как гиперэхогенным так и гипоэхогенным компонентами.

(Правый) УЗИ, поперечное сканирование: лимфоматозные отложения в ткани селезенки. Выраженное снижение эхогенности может быть спутано с кистозным образованием (в левой почке).

(Правый) УЗИ, продольное сканирование: эхо-генные узловые образования с неровным контуром различного размера (метастазы вследствие гепатоцеллюлярной карциномы), гиподенсное на КТ с контрастированием. Повышение эхогенности происходит, вероятно, в результате коагуляционного некроза. Такая картина может соответствовать гранулемам, гемангиоматозу.

(Правый) УЗИ: визуализируется маленькая селезенка с неровным контуром. Множественные кистозные очаги с эхогенными полосами расположены под капсульно, соответствуют участкам колликвационного некроза вследствие предшествующих инфарктов. Многоочаговые инфаркты характерны для эмболических процессов.

(Правый) УЗИ, продольное сканирование: колликвационный некроз с кистозными изменениями в подострую стадию разрыва селезенки. Травма в анамнезе является важным критерием постановки диагноза повреждения селезенки.

(Правый) УЗИ, продольное сканирование: лимфангиома селезенки. Обратите внимание на многокамерный кистозный характер образования, тонкую стенку и неизмененную паренхиму вокруг.

4. Редкие заболевания:

• Гамартома:

о Как правило, гиперэхогенное, гомогенное образование с четким контуром

о Различная эхогенность, васкуляризация; ± кистозные изменения или кальцификация

• Лимфангиома:

о Чаще встречается в детском возрасте; характерна подкапсульная локализация

о Анэхогенное или гипоэхогенное комплексное кистозное образование с четким контуром ± внутренние перегородки и внутриполостной некроз; ± кальцификация стенки

• Ангиома из клеток, выстилающих селезеночный синус:

о Как правило, доброкачественное образование, тем не менее сообщается о злокачественных случаях

о Вариабельная эхогенность и васкуляризация; одиночное образование или множественные поражения; практически всегда сопровождается спленомегалией, гиперспленизмом

• Ангиосаркома:

о Гетерогенное солидное образование; большая часть случаев заболеваемости (>70%) сопровождается метастатическим поражением печени

• Саркоидоз:

о Более характерно поражение печени, нежели селезенки

о Спленомегалия; множественные гипоэхогенные узлы (или изо/гипер); кальцификация при хронизации процесса

• Пурпура:

о Редкое заболевание неясного происхождения; ассоциировано со злокачественным гематологическим заболеванием, распространенным метастатическим поражением, туберкулезом и т.д.

о Множественные заполненные кровью кистозные образования различного размера ± эндотелиальная выстилка

о Возможно развитие тромбоза в заполненных кровью образованиях

• Внутриселезеночная псевдокиста:

о Панкреатическая псевдокиста (у 1-5% пациентов с панкреатитом)

о Округлое кистозное поражение ткани селезенки с четким контуром; сопутствующее воспалительным изменениям в поджелудочной железе

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 11.12.2019