гетерогенная оссификация что такое

| Гетеротопическая оссификация | |

|---|---|

| |

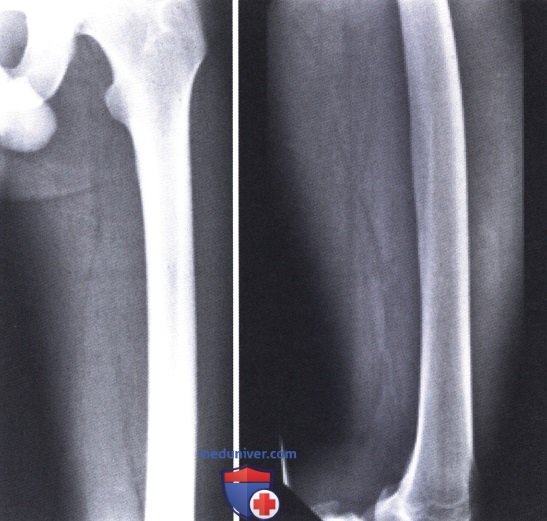

| Гетеротопическая оссификация вокруг тазобедренного сустава у пациента, перенесшего эндопротезирование тазобедренного сустава |

СОДЕРЖАНИЕ

Симптомы

Причины

Гетеротопическая оссификация разной степени тяжести может быть вызвана хирургическим вмешательством или травмой бедер и ног. Примерно у каждого третьего пациента, перенесшего тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (эндопротезирование сустава) или тяжелый перелом длинных костей голени, разовьется гетеротопическая оссификация, но она редко проявляется симптомами. От 50% до 90% пациентов, у которых развилась гетеротопическая оссификация после предыдущей артропластики тазобедренного сустава, разовьется дополнительная гетеротопическая оссификация.

Гетеротопическая оссификация часто развивается у пациентов с травмами головного или спинного мозга, другими тяжелыми неврологическими расстройствами или тяжелыми ожогами, чаще всего в области бедер. Механизм неизвестен. Это может объяснить клиническое впечатление, что черепно-мозговые травмы вызывают ускоренное заживление переломов.

Существуют также редкие генетические нарушения, вызывающие гетеротопическую оссификацию, такие как фибродисплазия прогрессирующая оссифицирующая (FOP), состояние, при котором поврежденные ткани тела замещаются гетеротопической костью. Характерно проявляясь в большом пальце ноги при рождении, он вызывает образование гетеротопической кости по всему телу в течение жизни пациента, вызывая хроническую боль и в конечном итоге приводя к иммобилизации и сращению большей части скелета из-за аномального роста кости.

Другим редким генетическим заболеванием, вызывающим гетеротопическую оссификацию, является прогрессирующая костная гетероплазия (ПОГ), состояние, характеризующееся кожной или подкожной оссификацией.

Диагностика

На ранней стадии рентген не поможет, потому что в матриксе нет кальция. (В остром эпизоде, который не лечится, рентгеновский снимок дает положительный результат через 3–4 недели после начала заболевания.) Ранние лабораторные тесты не очень полезны. Щелочная фосфатаза в какой-то момент будет повышена, но вначале может быть повышена лишь незначительно, а затем на короткое время повысится до высокого значения. Если не проводить еженедельные тесты, это пиковое значение не может быть обнаружено. Он не полезен пациентам, у которых недавно были переломы или артродезы позвоночника, так как они вызывают подъем.

Нет четкой формы лечения. Первоначально ожидалось, что бисфосфонаты будут иметь ценность после операции на бедре, но убедительных доказательств их пользы не было, несмотря на то, что они использовались в профилактических целях.

В зависимости от расположения, ориентации и тяжести нароста возможно хирургическое удаление.

Гетерогенная оссификация что такое

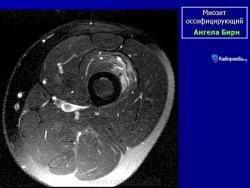

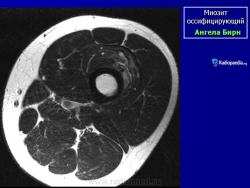

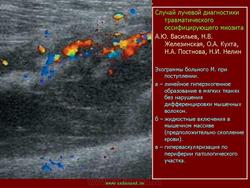

Синоним: оссифицирующий миозит. Гетеротопическая оссификация — доброкачественное оссифицирующее заболевание, поражающее, главным образом, мышечную ткань.

Причиной практически всегда служит травматическое воздействие, пациенты жалуются на боль и повышенную чувствительность пораженной области. При физикальном исследовании можно выявить отечность и ограничение движений в пораженном сегменте.

Наиболее частыми локализациями процесса являются четырехглавая мышца бедра, плечевая и ягодичная мышцы. Эти высокоминерализованные образования могут быть ошибочно приняты за злокачественные опухоли (внекостная или параоссальная остеосаркома), однако рентгенологическая картина, характерная для оссификатов, обычно позволяет поставить правильный диагноз, не прибегая к биопсии.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 17.7.2020

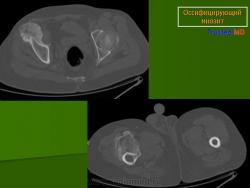

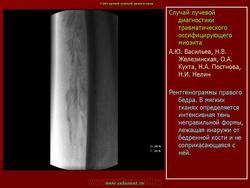

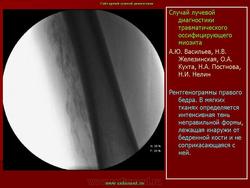

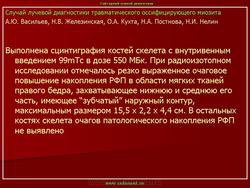

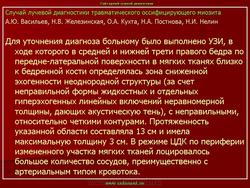

Травматический оссифицирующий миозит – это заболевание, при котором после травмы в мышечной ткани формируется зона кальцификации. Провоцируется значительным однократным повреждением или повторной микротравматизацией. Сопровождается появлением быстро растущего, твердого, резко болезненного образования в толще мышцы, ограничением движений. В последующем боли уменьшаются, участок кальцификации рассасывается или окостеневает. При адекватном лечении функция конечности восстанавливается. Диагноз выставляется на основании клинических данных, результатов рентгенографии и других визуализационных методик. Лечение – массаж, физиотерапия. Операции требуются редко.

МКБ-10

Общие сведения

Оссифицирующий миозит травматического генеза (гетеротопическая оссификация, кальцификация и оссификация мышцы, травматическая параоссальная костная формация) – самая распространенная разновидность данной патологии. В отличие от врожденной генерализованной формы миозита протекает с локальным поражением одного мускула, имеет благоприятный исход. Чаще всего формируется в области плеча, второе место по распространенности занимает оссифицирующий миозит области тазобедренного сустава. Страдают преимущественно молодые мужчины спортивного телосложения с хорошо развитой мускулатурой.

Причины

В анамнезе больных имеется четкая связь с травматическим повреждением, но пусковые факторы миозита точно не установлены. Оссифицирующее поражение мускула возникает в следующих случаях:

Многие авторы указывают, что наряду с характером повреждения и значительной мышечной массой пациентов существенную роль играют особенности реабилитации, в частности – преждевременное увеличение объема движений и слишком энергичный массаж.

Патогенез

Очаг окостенения появляется на месте гематомы или кровоизлияния, происходит не непосредственно из мышечной ткани, а из соединительнотканных прослоек в толще мускула. Причиной его формирования является метаплазия фиброзной ткани, которая минерализуется и постепенно приобретает структуру губчатой кости. Размеры оссифицирующей формации обычно превышают 5 см.

Иногда вокруг основной зоны поражения выявляются мелкие островки аналогичного строения. Процесс оссификации начинается через 20-30 дней, реже – со второй недели после травмы и завершается спустя 3-6 или более месяцев. К этому моменту на поверхности очага образуется кортикальный слой, участок приобретает полное сходство с обычной костью.

Симптомы оссифицирующего миозита

Общим признаком заболевания является появление растущего опухолевидного образования, сопровождающееся болями и нарушением функции конечности. Образование имеет костную плотность, резко болезненно при пальпации. Болевой синдром усиливается при движениях. Через несколько месяцев боли постепенно стихают, ограничение движений нередко сохраняется. Степень нарушения функций зависит от объема и расположения очага, наличия или отсутствия его связи с надкостницей и других факторов.

Оссифицирующий миозит плеча

Возникает в области плечевой мышцы, чаще всего – после заднего вывиха локтевой кости или обеих костей предплечья. Вероятность развития не зависит от качества и времени вправления. Оссифицирующая формация проявляется формированием твердой припухлости и болями по передней поверхности плеча в нижней трети или ближе к локтевому суставу, ограничением сгибания предплечья.

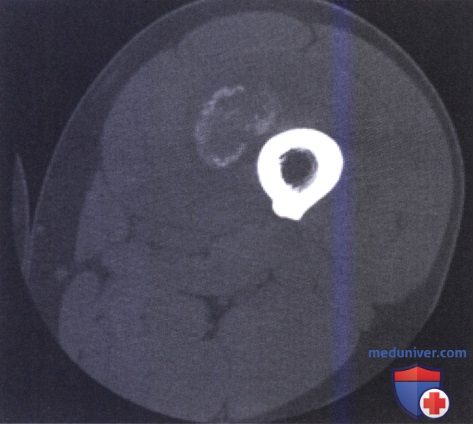

Оссифицирующий миозит тазобедренного сустава и бедра

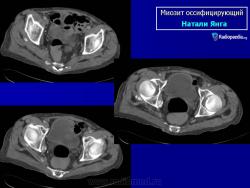

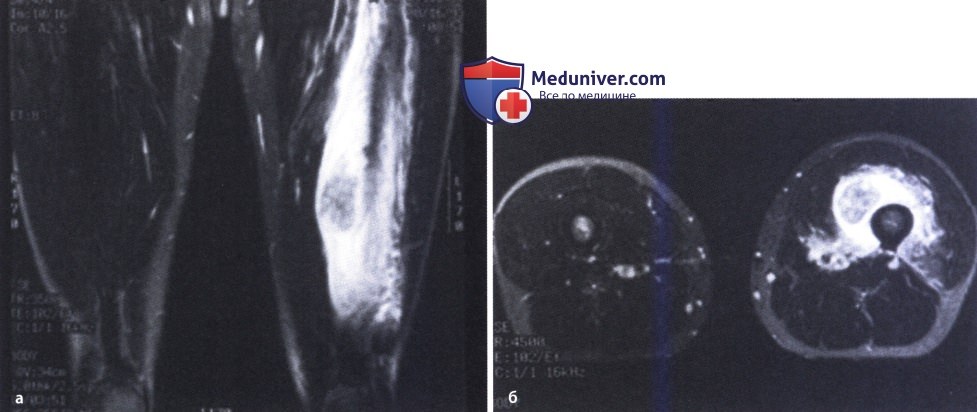

Провоцирующим фактором становится эндопротезирование тазобедренного сустава, перелом или вывих бедренной кости, обширные ушибы ягодичной области. В зависимости от вида травмы поражаются различные мышцы – четырехглавая, средняя ягодичная, приводящие. При вовлечении средней ягодичной мышцы участок затвердения обнаруживается в верхней или наружной части ягодицы, снаружи над тазобедренным суставом. Страдает отведение и вращение.

Оссификаты в зоне квадрицепса располагаются на передней поверхности: чуть ниже ТБС при вывихах, в средней или нижней части сегмента – при переломах. Развитие заболевания сопровождается ограничением сгибания голени и разгибания бедра, серьезно нарушается функция ходьбы. При вовлечении приводящих мускулов оссифицирующий миозит поражает передневнутреннюю поверхность тазобедренного сустава или внутреннюю поверхность бедра в верхней половине сегмента. Выявляется ограничение разгибания и приведения, поворота ноги кнаружи.

У футболистов оссифицирующие гетеротопии обычно появляются по наружной поверхности бедра, развиваются в результате столкновений. Страдают латеральная широкая (наружная часть квадрицепса), двуглавая, полусухожильная или полуперепончатая мышцы. Возможны нарушения разгибания, сгибания или вращения голени, разгибания бедра и туловища.

Осложнения

Обширные и гетеротопические очаги сопровождаются развитием контрактуры близлежащего сустава. В тяжелых случаях формируется внесуставной анкилоз. Перечисленные осложнения существенно ограничивают трудоспособность и возможности самообслуживания пациентов с миозитом, становятся причиной инвалидности.

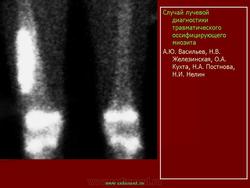

Диагностика

Больным, перенесшим значительную однократную травму, диагноз выставляется курирующими врачами-травматологами, поскольку оссифицирующий процесс развивается в период лечения и реабилитации. При повторной микротравматизации пациенты могут обращаться к ортопедами или онкологам. План обследования включает следующие мероприятия:

Дифференциальную диагностику проводят с остеосаркомой. Признаками оссифицирующего миозита являются изоляция от кости и отсутствие изменений близлежащей кости по данным визуализационных методик. В сомнительных случаях рекомендовано гистологическое исследование тканей оссификата.

Лечение травматического оссифицирующего миозита

На начальной стадии показаны консервативные мероприятия. При недавних крупных травмах лечение осуществляется в травматологическом отделении, в последующем пациент переводится под амбулаторное наблюдение. После окончательного оформления очага при ограничении функций и отсутствии признаков рассасывания проводятся хирургические вмешательства.

Консервативная терапия

Важнейшими элементами лечения являются специальный режим и тщательный подбор методов реабилитации. При прогнозировании возможного развития оссифицирующего миозита или появлении первых симптомов необходима иммобилизация конечности с последующей постепенной разработкой без форсирования физической активности.

Нагрузка на пораженный сегмент должна быть безболевой. Рекомендуется активная гимнастика. Пассивные форсированные упражнения и массаж на стадии формирования очага противопоказаны, поскольку могут спровоцировать увеличение оссификата. После «созревания» костного включения рекомендованы массаж и физиотерапия. В отдельных случаях, в том числе – при рецидивах после удаления зоны окостенения применяется рентгенотерапия.

Хирургическое лечение

Оперативные вмешательства показаны после появления структурированного участка костной ткани. При планировании операции необходимо учитывать возможность рецидива, поэтому данный метод лечения рекомендован только в случае существенного нарушения функции конечности, ограничения трудоспособности.

Гетеротопический очаг иссекают вместе с капсулой, стараясь минимально травмировать окружающие ткани. Выполняют тщательный гемостаз. Образовавшуюся полость ушивают, устанавливают вакуумный дренаж, чтобы не допустить формирования гематомы, которая может стать источником рецидива.

Прогноз

Прогноз обычно благоприятный. При планомерном комплексном консервативном лечении большинство оссификатов рассасывается или уменьшается в размерах, функции конечности восстанавливаются. При околосуставной локализации, распространении окостенения на всю мышцу или ее значительную часть возможны снижение или утрата трудоспособности.

Профилактика

Превентивные мероприятия включают предупреждение травматизма, ранее начало лечения переломов и вывихов, обязательное вскрытие и адекватное дренирование крупных гематом в мышечных массивах. Большое значение имеет продуманная постепенная реабилитация, исключающая использование форсированных методов восстановления функции конечности.

Оссифицирующий миозит. +

Оссифицирующий миозит (гетеротопическая оссификация; МКБ–10: М61

Кальцификация и оссификация мышцы) — заболевание, характеризующееся формированием новой кости на поверхности надкостницы или в отдалении от неё. Мышцы обычно не повреждаются и заболевание не имеет воспалительного характера, в связи с чем более правилен термин «гетеротопическая оссификация». Подразделяют на 2 формы: 1) прогрессивно оссифицирующий миозит (врождённое наследственное заболевание с фатальным исходом); 2) ограниченный или локализованный оссифицирующий миозит, в котором выделяют — посттравматический (60–75%) миозит (миопериостит) и возникающий без предшествовавшей травмы (25–40% случаев) оссифицирующий миозит. Последний бывает 2 видов: 1) связанный с системными заболеваниями (параплегия, столбняк и др.); 2) идиопатический (псевдозлокачественная костная опухоль мягких тканей) оссифицирующий миозит. Наиболее частая локализация: для миопериостита — группы больших мышц бедра, ягодиц, плеча, особенно область локтевого сустава; для идиопатического оссифицирующего миозита – область бедра и ягодичных мышц (реже – область плеча и предплечья). Встречается в основном во 2–3 десятилетиях жизни, приблизительно в 2 раза чаще у мужчин.

Клиническая картина. Локализованная болезненность, ограничение движений в близлежащем суставе.

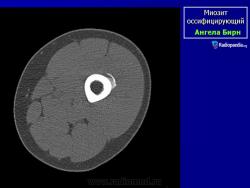

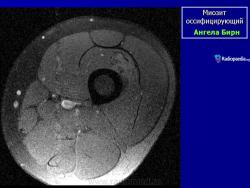

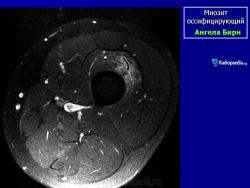

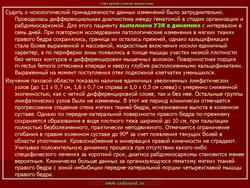

Рентгенологические признаки однотипны для всех форм оссифицирующего миозита; плотный рисунок периферической и менее плотный центральной части повреждения.

Патоморфология.

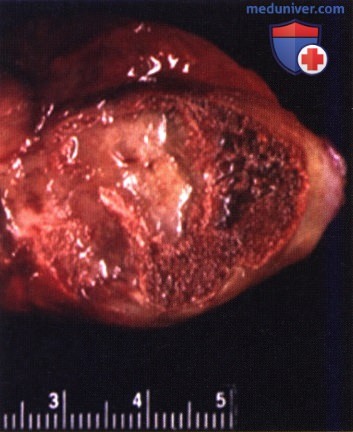

Макроскопически выявляется хорошо ограниченная масса костной ткани; на разрезе 2 зоны — плотная периферическая и относительно мягкая центральная, серовато-белого или желтовато-красного цвета.

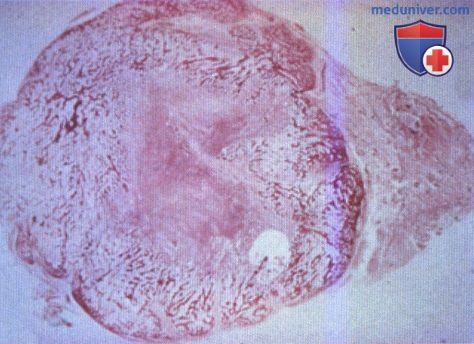

Микроскопия. Пролиферация клеток соединительной ткани; формирование остеоидных или грубоволокнистых костных балочек; наличие в оссификате отдельных мышечных волокон; феномен зональности; краевая зона состоит из костных балочек пластинчатого строения.

Дифференциальная диагностика. Прогрессирующий оссифицирующий миозит, паростальный фасциит (ортотопическая оссификация), остеосаркома мягких тканей.

Исход благоприятный

Болезненность резко усиливается при вовлечении в процесс периоста, в подобных случаях больных обычно оперируют в первые 3 мес после травмы. Оссифицирующий миозит, возникающий после повторных микротравм, характеризуется в основном бессимптомным течением, отмечается слегка болезненная припухлость, что и составляет единственную жалобу. В этих случаях больных оперируют в сроки 4-15 мес и позже. Вначале отмечают мягкую, тестоватую припухлость, затем ткани уплотняются за счет оссификации. Больных оперируют чаще спустя 6-24 мес, хотя истинное время существования очага поражения выявить не удается. Нетравматический оссифицирующий миозит может отличаться быстрым ростом, наличием отчетливого периостальиого компонента, что иногда симулирует саркому, ошибочно «подтверждаемую» при экспресс-биопсии. Такие ошибки могут повлечь за собой калечащие операции. Методом лечения является хирургическое иссечение осснфиката. По мнению большинства исследователей, операция должна производиться только после его созревания, т е через 2-3 мес после обнаружения.

Рецидивы редки и обусловлены прежде всего самой операционной травмой, если после операции остаются полости, кровоизлияния, участки размозжения тканей.

Размеры очага поражения бывают различными, но чаще превышают 5 см в поперечнике. Узел может быть окружен желеобразной массой в результате дегенерации окружающих мышц. Длительно существующие очаги четко контурированы за счет разрастания фиброзной ткани, тяжи которой радиарно отходят в прилежащие мышцы. Такой узел почти полностью замещен хорошо сформированной костью или содержит значительные костно-хрящевые включения, пронизанные фиброзной тканью с кистами. В рано удаленных образованиях обнаруживают участки организующихся гематом, причем иногда весь очаг оказывается пропитанным кровью.

Микроскопическая картина оссифицирующего миозита в зависимости от длительности существования различна. В раннем периоде она складывается из геморрагии, организующихся гематом, хрящевых формаций, энхондральной и периоссальной оссификации, включений миксоматозных и ангиоматозных участков с гиалииизаиией стенок капилляров, кальцииацней и дегенерацией мышечных волокон, гиперплазии соединительной ткани.

В этот период около костных балок появляются гигантские клетки типа остеокластов, в межбалочных пространствах выражено коллагеиообразоваиие. Среди «замурованных» в соединительной ткани разобщенных дистрофически измененных мышечных волокнах встречаются беспорядочно рассеянные крупные, неправильной формы клетки с мелкозернистой эозниофильной цитоплазмой, что наряду с нередко встречающимися «мышечными регенератами» может симулировать рабдомиосаркому.

В более поздние сроки (2 мес н более) остеогеyез продолжается в основном в межбалочных пространствах и в окружающей фиброзной ткани, где образуется оболочка наподобие надкостницы. К этой фиброзной капсуле прилежит костная пластина, с которой и связаны костные балки, образующие ячеистую сеть внутри осснфиката. В этот период происходит перестройка кости, которая приобретает пластинчатое строение. Нередко можно видеть остеокластическую резорбцию костных балок. Центральные участки образования и межбалочиые пространства выполнены фиброзной соединительной, а иногда и жировой тканью; местами можно обнаружить и миелоидный костный мозг.

В заключение следует напомнить, что морфологическое исследование оссифицирующего миозита необходимо сопоставлять с клиническими и рентгенологическими данными, имея в виду, что так называемый «зонный феномен» начинает выявляться не ранее чем через 1,5 мес, а четко выражен не менее чем через 2-3 мес от начала заболевания.

Оссифицирующий миозит необходимо дифференцировать об остеогенной саркомы, параоссальиой саркомы, рабдомиосаркомы и фибросаркомы. Следует учитывать, что морфологическая картина подобная описанной, наблюдается и при локальных проявлениях прогрессирующего миозита, который встречается у детей раннего возраста и характеризуется мультицентрическим поражением. Эта форма бывает обусловлена нарушениями метаболического характера или является следствием врожденной аномалии (fibrodisplasia ossificans progressiva).