гемосинус слева что такое

Что такое синусит хронический? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Мусаева Р. А., ЛОРа со стажем в 16 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

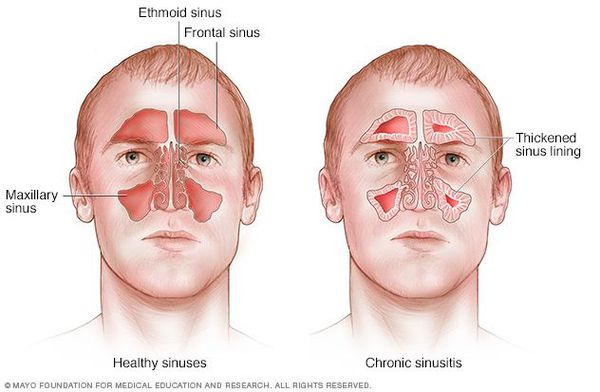

Хронический синусит (ХС) — это длительно текущее воспаление одной, нескольких или всех околоносовых (придаточных) пазух, склонное к рецидивам. Именно ХС является наиболее частым поводом обращения больных к оториноларингологу.

Основной причиной возникновения ХС является микролора, инфицирующая пазухи (чаще всего наблюдается полифлора). В основном при бактериальной посеве обнаруживается стафилококк, но помимо него встречается синегнойная палочка, протей и кишечная палочка. Также при ХС можно обнаружить и анаэробную флору.

Особое место в образовании ХС занимает грибковая флора (аспергилл, пеницилл, кандида), которая первично не является этиологическим фактором синуситов, но развивается вследствие суперинфицирования при дисбактериозах и в дальнейшем может стать доминирующей (или единственной) флорой, поддерживающей хроническое воспаление носовых пазух.

Хронический синусит очень часто встречается у больных с различными иммунодефицитными состояниями, синдромом Картагенера, синдромом Янга и муковисцидозом. [3]

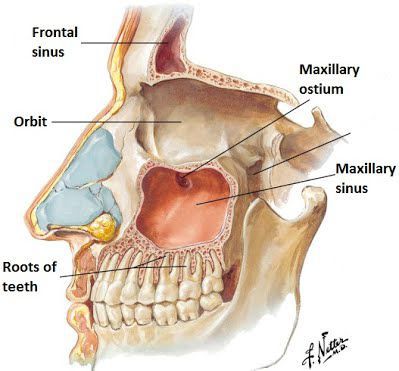

Также на развитие ХС влияет аномалия соустья (отверстия) между пазухой и полостью носа. Она может возникнуть в связи с искривлением носовой перегородки, разрастанием полипов в носовой полости, утолщением слизистой полости носа из-за аллергического отёка, патологическим строением средней носовой раковины и крючковидного отростка, гиперпневмотизацией решётчатой буллы и клеток agger nasi. Всё вышеперечисленное нарушает механизмы естественного клиренса (скорости очищения). [3]

Появлению ХС способствуют очаги других хронических инфекций, расположенные «по соседству»: хронический тонзиллит, аденоидит (у детей), патология зубов (одонтогенный гайморит).

Провоцирующими факторами для частых обострений хронического синусита могут стать также ОРВИ и частые переохлаждения.

Симптомы хронического синусита

Симптомы хронического синусита (при условии отсутствия обострения) менее выражены, чем при остром синусите. На характер клинических проявлений и их выраженность влияет форма синусита, локализация воспаления, количество поражённых пазух, причины возникновения болезни, проходимость соустья и другие факторы. [4]

К основным симптомам ХС относят:

Патогенез хронического синусита

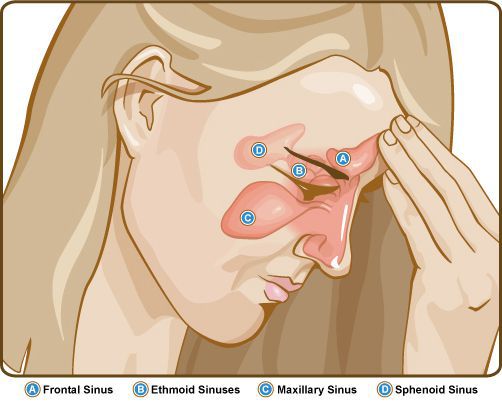

Формирование околоносовых пазух у ребёнка происходит тогда, когда он находится ещё в утробе матери. С самого рождения и до 20 лет жизни человека они постепенно «созревают». Так, у грудничков лобные пазухи отсутствуют, в то время как остальные пазухи находятся в зачаточном состоянии и постепенно формируются пока ребёнок растёт, и кости его лица увеличиваются.

В образовании слизи принимают участие бокаловидные клетки мерцательного эпителия, покрывающего пазухи с внутренней стороны. К соустьям (отверстиям) околоносовых пазух слизь продвигается благодаря движению ресничек эпителия. Обычно скорость такого продвижения составляет 1 см/мин. Размеры и диаметр соустий небольшие и равны примерно 1-2 мм.

При хроническом воспалении слизистых оболочек пазух возникают следующие процессы:

Также часто происходят и необратимые процессы в слизистой оболочке пазух.

Классификация и стадии развития хронического синусита

Несмотря на большое количество предложенных к настоящему времени классификаций хронических синуситов, наиболее приемлемой в клиническом отношении остаётся классификация, созданная Б.С. Преображенским (1956 год). [4] Согласно этой классификации различают следующие хронические синуситы:

При экссудативных ХС формируется серозный, гнойный или серозно-гнойный секрет. Он выделяется воспалённым эпителием носовой пазухи в связи с её инфицированием вредоносной микрофлорой. [4]

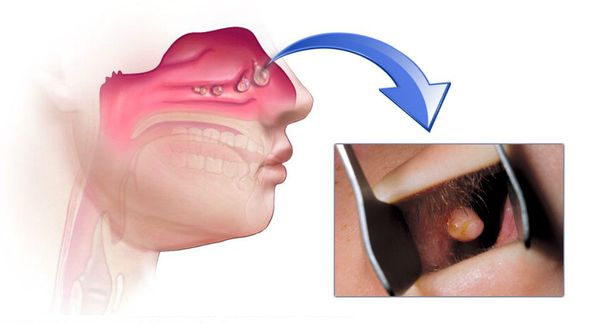

При продуктивных ХС происходит пролиферация — разрастаются эпителиальные оболочки. В результате этого процесса образуются полипы в пазухах, которые зачастую проникают в полость носа.

Холестеатомный ХС характеризуется развитием в пазухе холестеатомных масс вследствие эмбрионального заноса. [6] [8]

Помимо данных форм ХС различают также грибковые, кистозные и одонтогенные.

Грибковый ХС (мицетома) проявляется мучительной ноющей болью, заложенностью носа и различного рода выделениями, характер которых зависит от вида грибка:

Кистозные ХС отличаются наличием кист в пазухах (чаще в гайморовых). Постоянный хронический воспалительный процесс в носовых пазухах нарушает барьерные функции слизистой оболочки. Это, в свою очередь, провоцирует формирование кистозных изменений. [1]

Одонтогенный ХС (гайморит) — особая форма воспаления, которая возникает по двум причинам:

Всё этого возникает сообщение между пазухой и ротовой полостью — ороантральная фистула. [3]

Помимо прочего выделяют три степени тяжести ХС:

Осложнения хронического синусита

При частых обострениях хронических синуситов, неправильно пролеченных или, чаще, недолеченных синуситов могут возникать серьёзные осложнения.

Риногенные орбитальные (глазничные) осложнения

Инфекция, возникшая в пазухах носа, через вены или с помощью контактного механизма передачи может распространиться в район глазницы. Этот процесс способен привести к появлению периостита, абсцесса и флегмоны глазницы, реже к невриту глазного нерва. Все перечисленные выше осложнения могут протекать в сопровождении экзофтальма и ограничения движения глазного яблока. Данный тип осложнений ХС может статьи причиной возникновения слепоты.

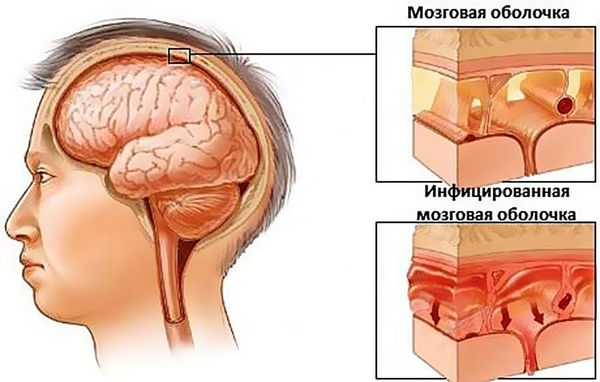

Риногенные внутричерепные осложнения

Внутричерепные осложнения в два раза чаще возникают у мужчин, чем у женщин, [5] [7] и являются самыми тяжёлыми и опасными последствиями ХС. В первую очередь речь идёт об арахноидите, экстра- и субдуральных абсцессах, менингите, тромбозе пещеристой пазухи. Ко второй группе часто встречающихся осложнений относятся патологии, связанные с травмой носа или околоносовых пазух. Достаточно редко встречаются осложнения, возникающие по причине нагноений в полости носа или области наружного носа (абсцесс перегородки, фурункул и карбункул носа).

Внутричерепные осложнения происходят в результате вирусных инфекций, которые провоцируют обострение синуситов. Это приводит к тому, что сопротивляемость организма по отношению к раздражителям снижается, а активность патогенных микроорганизмов — возрастает. [4]

Возникновение того или иного внутричерепного осложнения зависит от проникновения конкретной инфекции: стрептококк вызывает абсцесс головного мозга, пневмококк — менингит, стафилококк — тромбофлебит синусов. [7] Однако часто при абсцессах обнаруживают стафилококковую флору.

Все вышеперечисленный виды инфекции способны проникнуть в полость черепа тремя путями:

Диагностика хронического синусита

Диагностика хронического синусита предполагает нижеперечисленные методы исследования.

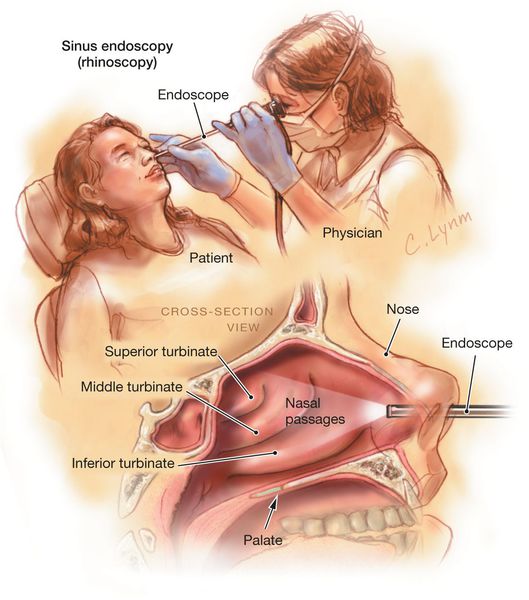

Проведение физикального осмотра осуществляется с помощью передней риноскопии и фарингоскопии. Осмотр проводит врач-отоларинголог.

Опрос больного (сбор анамнеза заболевания).

Эндоскопия носовой полости предназначена для рассмотрения аномалий строения структур носа и состояний выводных соустий, а также для проверки на присутствие полипов и иных образований в носовой полости.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) проводится чаще в скрининговых целях, помогает в диагностике кист лобной и верхнечелюстной пазух.

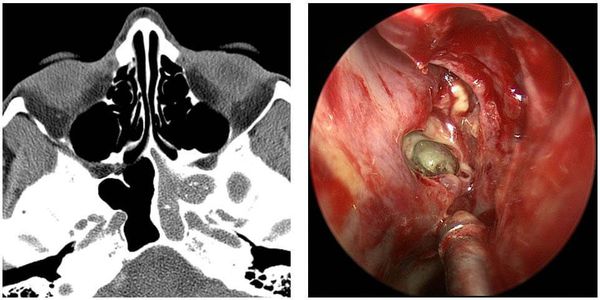

Рентгенография определяет, насколько утолщены слизистые оболочки пазух, а также горизонтальный уровень жидкости или тотальное снижение пневмотизации пазухи.

Компьютерная томография (КТ) считается одним из наиболее информативных методов диагностики при ХС, целью которого являются:

Магнитно-резонансная томография (МРТ) лучше всего визуализирует мягкотканные структуры. Но, не смотря на это, данный метод диагностики не является базовым исследованием. Воздух и костные структуры имеют одинаковую интен сивность сигнала при проведении МРТ, а эта особенность не позволяет определить проходимость воздушных пространств, которые соединяют пазухи с носовой полостью. Однако МРТ применима в случаях подозрений на грибковое или опухолевое поражение околоносовых синусов и при возникновении осложнений ХС.

Диагностическое зондирование и пункция способствуют оценке объёма и характера содержимого поражённой пазухи и получению представления о том, насколько проходимы её естественные отверстия.

Бактериологическое исследование для определения причинности воспаления использует пробы, полученные при пункции воспалённой пазухи или носовой полости. [3]

Лечение хронического синусита

Первостепенные задачи лечения ХС:

На то, какой будет терапия, влияет локализация и форма воспаления, причина его возникновения, а также наличие или отсутствие обострения. [4]

Консервативная терапия

При развитии обострения в околоносовых синусах применяется базисное лечение антибиотиками, которое зависит от вида возбудителя, выявленного во время диагностики. Однако антибиотикотерапия применима не ко всем видам ХС (лишь к хроническим воспалениям средней и тяжёлой степени). Также данный вид лечения нельзя использовать при грибковом ХС, так как в этом случае следует применять противогрибковые препараты (дифлюкан, флуконазол, нитстатин, леворин, интраконазол и другие). При аллергических синуситах показано проведение неспецифической общей и местной консервативной терапии.

Лечение бактериальных форм ХС средней и тяжёлой степени предполагает назначение антибиотиков ещё до результатов, получаемых при микробиологическом исследовании через несколько дней. Не смотря на то, что диагностика патогенной микрофлоры позволяет выбрать оптимальный для лечения антибиотик, всё же метод эмпирической антибиотикотерапии является оптимальным. При этом особое внимание уделяется чувствительности к препарату типичных возбудителей заболевания: S.pneumoniae и H.influenza.

Антибиотикотерапия предполагает применение следующих групп препаратов по выбору:

Лечение ХС на фоне иммунодефицитных состояний, продлённой назогастральной интубации, при муковисцидозе, а также при одонтогенном синусите представляет большие сложности. Возбудителями, вызывающими наиболее тяжёлые, нетипичные формы синусита, нередко бывают золотистый и эпидермальный стафилококк, Pr.vulgaris, Pr.aeruginosa, кишечная палочка, а также микроорганизмы, считающиеся сапрофитирующими обитателями носоглотки (зеленящий стрептококк, менингококк, стафилококк гемолитический). При эмпирическом выборе оптимальными препаратами с позиции спектра антибактериальной эффективности являются цефалоспорины (цефтриаксон), карбапенемы (меропенем) или фторхинолоны 3-4 поколения, назначаемые внутривенно при тяжёлой степени ХС.

В случае, если причиной возникновения ХС явилась обструкция естественных соустий пазух носа, пердусмотрено применение сосудосуживающих препаратов (деконгенсантов), назначаемых коротким курсом в виде капель и аэрозолей (ксилометазолин, оксиметазолин, тетризолин и другие).

Иными способами лечения ХС являются носовые души, промывание носовой полости тёплым изотоническим раствором и физиотерапия (УВЧ, УФО, микроволновая, ультразвуковая терапия, а также лазеротерапия).

Оперативная терапия

Хирургическое лечение показано в следующих случаях:

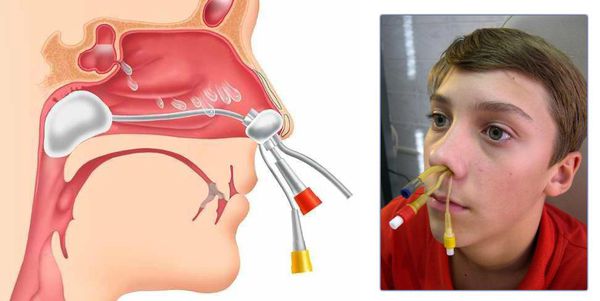

Выполнение пункции и зондирования пазух носа считается одним из важных методов лечения ХС. С помощью этих процедур эвакуируется патологическое отделяемое, после чего с применением антисептического раствора промывается поражённая пазуха и вводится лекарственный препарат. Наиболее лёгкой и часто проводимой процедурой является пункция верхнечелюстной пазухи. [3]

По сравнению с проведением повторных пункций более эффективным методом лечения является дренирование. После пункции в пазуху вводится постоянный дренаж, который позволяет промывать пазуху несколько раз в сутки.

Помимо данных методик активному опорожнению пазух и введению в них лекарственных препаратов способствует метод вакуумного перемещения жидкости или применение синус-катетера ЯМИК.

При полипозных ХС, которые сочетаются с полипозом носа, показана полипотомия. Она проводится как классическим методом (полипной петлёй), так и с использованием современных методик (радиоволны) под контролем эндоскопии.

Существуют стандартные операции:

На данный момент современные внутриносовые операции на пазухах носа производятся под контролем эндоскопа или операционного микроскопа, которые позволяют хирургу детально контролировать все этапы операции.

Суть этих операций — ревизия стенозированных естественных отверстий поражённых синусов, устранение анатомических аномалий и полипов, которые блокируют их проходимость. При условии восстановления вентиляции и дренажа поражённых пазух патологические изменения в слизистой оболочке подвергаются обратному развитию, и она приобретает нормальный вид. В этом случае удалению подлежат только участки необратимо изменённой слизистой оболочки, кисты, полипы. Их удаление осуществляют через расширенное естественное соустье пазухи внутриносовым доступом. [3]

Прогноз. Профилактика

Прогноз считается благоприятным при условии своевременного адекватного лечения. Возможно полное восстановление трудоспособности. Однако при отсутствии правильного лечения или самолечения могут развиться опасные для жизни осложнения.

Методы профилактики ХС предупреждают появление заболевание. Поэтому необходимо:

Что такое одонтогенный верхнечелюстной синусит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Козлова П. Ю., стоматолога-хирурга со стажем в 6 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Одонтогенный верхнечелюстной синусит — воспаление слизистых оболочек стенок верхнечелюстных пазух, причиной которого является распространение патологического процесса из очагов одонтогенной (зубной) инфекции.

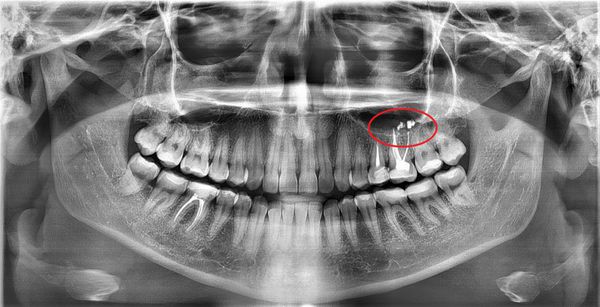

Причина заболевания кроется в его названии, т. е. причиной является зуб или то, что с ним связано:

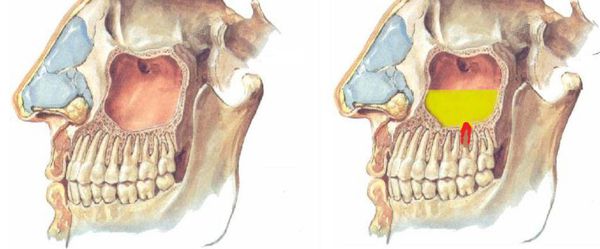

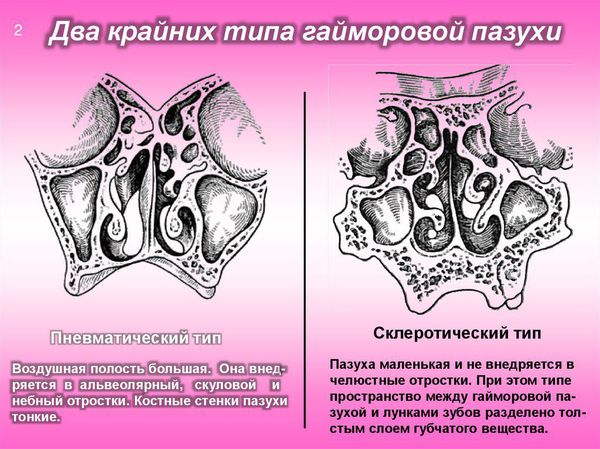

Существует два типа верхнечелюстных пазух — объёмные пневмотические и менее развитые склеротические. Пневматический тип пазух характеризуется тонкими костными стенками. При этом типе корни зубов и слизистую оболочку синуса разделяет лишь тонкая прослойка кортикальной кости, поэтому инфекция из периапикальных тканей ( вокруг верхушечной трети корня зуба) легко проникает в пазуху. В связи с этим пневматический тип верхнечелюстной пазухи можно смело отнести к причинам развития синусита.

Симптомы одонтогенного верхнечелюстного синусита

Симптомы варьируются и в основном зависят от формы течения верхнечелюстного синусита.

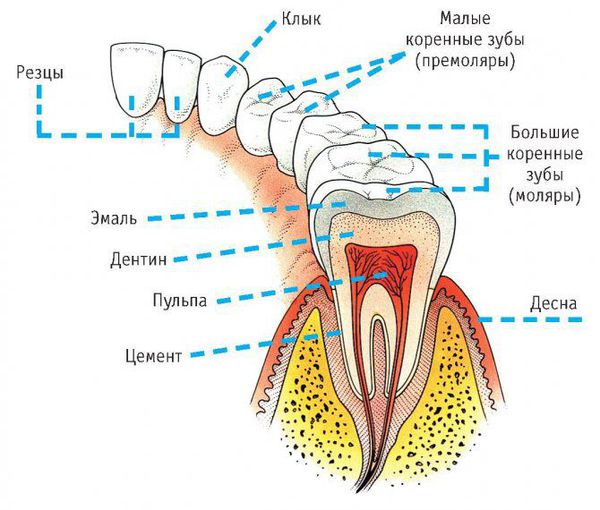

Симптомы острого одонтогенного верхнечелюстного синусита практически не отличаются от острого верхнечелюстного синусита другой этиологии. Исключением может быть наличие причинного зуба. Обычно больным зубом является большой или малый коренной зуб верхней челюсти. Зуб болит в покое, болевые ощущения увеличиваются при накусывании на зуб.

Основным симптомом острого верхнечелюстного синусита является заложенность носа и затруднение носового дыхания. Пациенту приходится дышать через рот, что приносит дискомфорт и может стать причиной более тяжёлых проблем со здоровьем (гипоксии головного мозга со всеми вытекающими последствиями). Носовое дыхание затруднено или невозможно ввиду полнокровия и отёка слизистых оболочек стенок пазухи, в том числе в области естественного соустья. Помимо всего прочего гиперпродукция секрета (отделяемого из носа, в простонародье — соплей) и снижение функции мерцательного эпителия приводят к застоям отделяемого в дыхательных путях. В норме данный эпителий согревает вдыхаемый воздух и выводит слизь с частицами пыли, микрообранизмами и т. д. Нехватка кислорода делает пациента измученным, ослабшим. Обоняние практически отсутствует.

Из носа отмечаются постоянные обильные выделения, в ряде случаев гнойного характера. Зачастую отмечается слезотечение, боязнь яркого света из-за попадания слизи и гноя в дыхательные пути и закупорки носослёзного канала. Часто заболевание сопровождается отёком поражённой стороны лица.

При остром одонтогенном гайморите выражены симптомы общей интоксикации организма. Повышенная температура тела порой достигает 39 °C и выше, заболевание сопровождается слабостью, ознобом, головными болями. Пациенты жалуются на повышенную утомляемость, недомогание, нарушение сна, отсутствие аппетита.

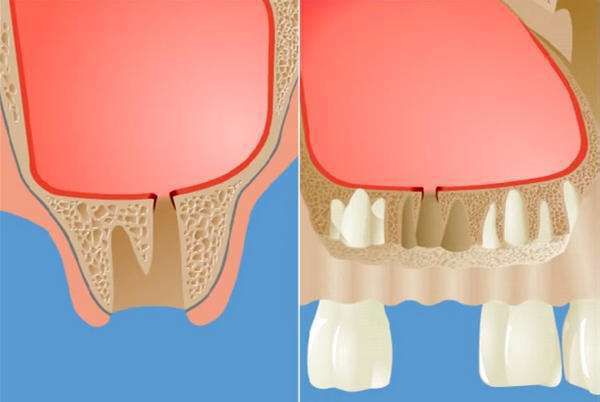

При перфоративной форме верхнечелюстного синусита имеет место ороантральное соустье, которое представляет собой сообщение между полостью рта и пазухой. Оно развивается после удаления зуба и может проявиться как сразу после удаления, так и через некоторое время после него. В случаях перфоративного синусита пациент отмечает выделение из носа принимаемой пищи или жидкости. Надувание щёк невозможно. Остальные симптомы данного вида верхнечелюстного синусита ничем не отличаются от описанных выше.

Патогенез одонтогенного верхнечелюстного синусита

При пневматическом типе верхнечелюстной пазухи (тонкая нижняя стенка верхнечелюстной пазухи) процесс резорбции костной ткани происходит достаточно быстро, и патогенные микроорганизмы колонизируют слизистую оболочки нижней стенки верхнечелюстной пазухи.

Слизистая оболочки синуса богата кровеносными сосудами и при несостоятельности местного иммунитета вскоре в процесс воспаления будет вовлечена вся слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи. Особенно быстро этот процесс проходит на фоне снижения общей реактивности организма, другими словами когда организм человека ослаблен. Иммунитет не может справиться с микробным агентом в виду предварительной сенсибилизации (чувствительности организма к воздействию микроорганизмов, аллергенов и т. д.) из очага одонтогенной инфекции. Также свое влияние на формирование воспалительного процесса оказывают внешние факторы: окружающая среда (температура воздуха, влажность, ветер), социально-бытовые условия проживания, заражённые люди при эпидемии.

При внедрении в полость пазухи инородных предметов (пломбировочный материал, стоматологический инструмент, корень зуба при осложнённом удалении) происходит нарушение функции мерцательного эпителия верхнечелюстной пазухи, который должен выводить слизь с частицами пыли, микрообранизмами и т. д. На фоне хронического воспаления:

Изменения в состоянии костной ткани дна верхнечелюстной пазухи и слизистой оболочки, её выстилающей, впоследствии играет свою роль при операции удаления зуба и в разы увеличивает риск развития перфорации дна гайморовой пазухи с развитием ороантрального сообщения.

Классификация и стадии развития одонтогенного верхнечелюстного синусита

Классификация по распространённости:

По типу течения:

По причине развития:

По характеру морфологических изменений:

Клиническая классификация одонтогенных синуситов по Марченко Н.Г.:

Стадии одонтогенного верхнечелюстного синусита:

Осложнения одонтогенного верхнечелюстного синусита

Наиболее частыми осложнениями одонтогенного верхнечелюстного синусита являются глазничные и внутричерепные осложнения.

Глазничные осложнения чаще распространяются контактным или гематогенным путём (через кровь). Нижняя стенка орбиты одновременно является верхней стенкой верхнечелюстной пазухи. При постоянном воспалении костная перегородка может разрушиться, в ряде случаев с образованием остеомиелита. Тогда инфекция из синуса проникает в орбиту с образованием абсцесса или флегмоны глазницы, что может привести к невриту глазничного нерва, ухудшению зрения, в особо тяжёлых формах к потере зрения. Характерным признаком абсцесса глазницы является отёк окружающих мягких тканей, выделение гноя из глазницы, болезненность при движениях глазных яблок, снижение зрения, боли давящего характера.

При абсцессе головного мозга клиническая картина напрямую зависит от локализации гнойника. Общими симптомами данного заболевания являются головные боли, лихорадка, неврологическая симптоматика в соответствии с локализацией и размером очага (потеря речи, зрения, двигательной активности, памяти и т. д.), возможны эпилептические припадки, которые ранее у пациента не отмечались.

Менингит и тромбоз пещеристого синуса также являются очень неблагоприятными исходами верхнечелюстного синусита. Наряду с абсцессом головного мозга показано оказание экстренной помощи в условиях специализированного стационара. Данные осложнения сопровождаются головными болями, рвотой, ознобом, припадками.

Диагностика одонтогенного верхнечелюстного синусита

Диагностика одонтогенного верхнечелюстного синусита включает клинические и аппаратные методы исследования. В ходе клинического обследования проводится сбор жалоб, изучение истории заболевания, установление сопутствующих общесоматических патологий.

С внедрением в практику таких методов, как конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) практикующие врачи могут достоверно установить не только причинный зуб, оценить состояние костных и мягкотканных структур верхнечелюстной пазухи, но и спрогнозировать и спланировать лечение.

С внедрением в практику аппаратов с эндоскопом для клиницистов открылось огромное количество возможностей. Тубус эндоскопа бывает не только прямым, но и имеет свойства изгибаться. Это свойство позволяет визуализировать самые труднодоступные и витиеватые воздухоносные ходы, при необходимости промыть их, произвести забор слизистой оболочки на цитологическое или патогистологическое исследование, а также взять мазок на флору (это необходимо для выявления возбудителя). Поэтому в настоящее время при помощи эндоскопии можно провести не только полный спектр диагностических мероприятий, но и полноценную операцию без разрезов и с минимальной травматизацией. При помощи эндоскопической методики удаётся оценить состояние слизистой оболочки синуса (цвет, отёчность), оценить состояние видимых кровеносных сосудов, исключить их тромбоз, выявить сужение дыхательных путей, оценить количество и характер отделяемого и патологической жидкости.

Лечение одонтогенного верхнечелюстного синусита

Зачастую лечение одонтогенного верхнечелюстного синусита проводится комбинацией консервативного и хирургического методов. Способ лечения и его объём зависит от причинного фактора и течения заболевания.

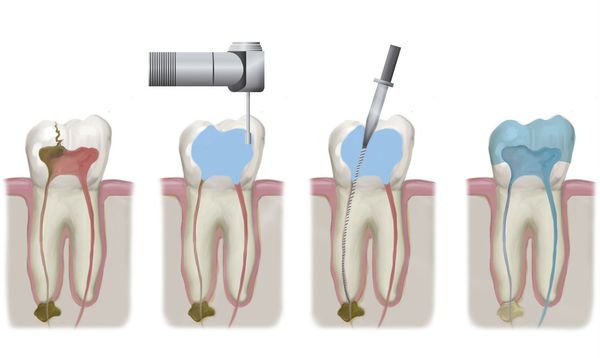

При одонтогенном синусите, вызванном острым или обострившимся периодонтитом, лечение зачастую складывается из устранения причинного фактора и назначения медикаментозной терапии. Для устранения причины воспаления проводится эндодонтическое лечение корневых каналов больного зуба с последующим их пломбированием.

При обширном разрушении коронковой части зуба, сильной его подвижности, а также отказе пациента от сохранения причинного зуба проводится его экстракция (удаление). Если к моменту обращения у пациента развилась гнойная форма гайморита, проводится пункция верхнечелюстной пазухи с эвакуацией гнойного содержимого и ежедневным промыванием синуса растворами антисептиков. Назначается медикаментозная терапия. При катаральной форме острого верхнечелюстного синусита пункция пазухи не требуется, назначается медикаментозная терапия и промывание через естественное соустье.

Лечение одонтогенного верхнечелюстного синусита обычно является междисциплинарной проблемой: болезнь совместно лечат стоматологи-терапевты, стоматологи-хирурги, челюстно-лицевые хирурги и оториноларингологи. Количество специалистов зависит от тяжести течения заболевания.

При одонтогенных кистах верхнечелюстной пазухи, наличии пломбировочного материала и других инородных тел в просвете верхнечелюстной пазухи без ороантрального сообщения (патологического сообщение между полостью пазухи и полостью рта) показано оперативное лечение. Существует несколько видов операций на верхнечелюстной пазухе.

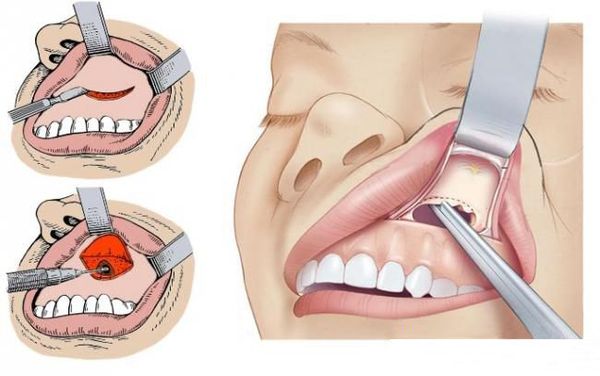

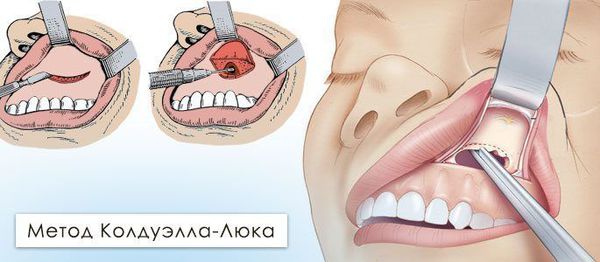

Радикальная гайморотомия по Колдуэллу — Люку. Под общей анестезией рассекают слизистую оболочку и надкостницу в преддверии полости рта от клыка до второго большого коренного зуба. Распатором скелетируют (обнажают) костную ткань, после чего трепанируют (создают доступ) переднюю стенку гайморовой пазухи. Трепанационное отверстие расширяют до 1,5*1,0 см, иссекают слизистую оболочку передней стенки синуса и удаляют из пазухи все патологические ткани и жидкости: гной, полипы, инородные тела, оболочку кисты, сгустки крови и т. д. Данный вид операции требует предельно аккуратного выполнения, ведь необходимо убрать всю патологическую ткань наименее травматично, не затронув здоровую слизистую оболочку пазухи. Также в ходе операции создаётся дополнительное сообщение между полостью синуса и полостью носа, в которое впоследствии устанавливаются трубки для последующего промывания растворами антисептиков. После проводится ушивание послеоперационной раны, назначается медикаментозная терапия. Полученный в ходе проведения операции материал направляется на патогистологическое и бактериологическое исследование. По литературным данным, этот оперативный метод в 80 % случаев имеет осложнения в послеоперационном периоде [18] :

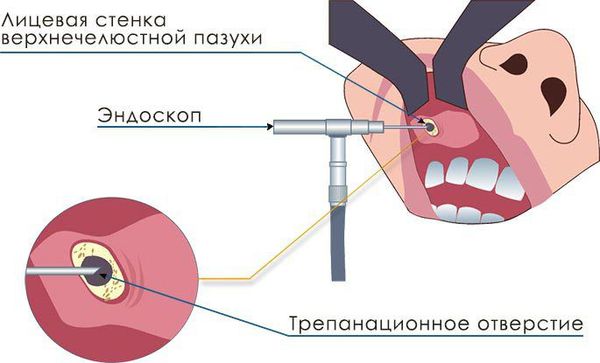

При щадящей микрогайморотомии проводится разрез размером около 8 мм в области клыковой ямки, трепанируется передняя стенка верхнечелюстной пазухи, отверстие расширяется для введения эндоскопа и эндоскопического хирургического инструмента. Проводится санация (очищение) верхнечелюстной пазухи, удаление инородных тел и патологических тканей под контролем эндоскопа. Данный метод позволяет при минимальной травматизации достигнуть адекватной санации полости синуса.

Более современным хирургическим вмешательством является троакарная синусотомия, при которой производится прокол слизистой оболочки в области клыковой ямки с последующей трепанацией передней стенки верхнечелюстной пазухи и введением в полученное отверстие троакара (инструмента, предназначенного для проникновения в полость тела через покровы), через который вводится эндоскоп и эндоскопические инструменты для проведения оперативной санации пазухи. При микрогайморотомии и троакарной синусотомии дополнительное соустье не накладывается.

Возможны методы санации пазухи через естественное соустье без проколов и разрезов, подобные методы лечения проводят врачи оториноларингологи.

Отдельное внимание стоит уделить лечению перфоративных форм верхнечелюстных синуситов, как одной из наиболее частых форм. На данный момент существует множество способов закрытия перфорации дна верхнечелюстной пазухи, многие из которых лишь незначительно отличаются друг от друга в методике проведения. Все техники преследуют следующие цели:

Наиболее часто используются различные вариации замещения дефекта щёчным лоскутом. Суть при этом одна:

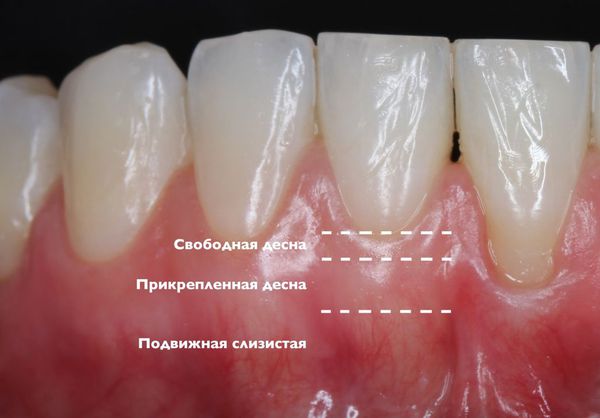

Для сохранения прикреплённой кератинизированной десны и глубины преддверия полости рта начали использовать нёбный лоскут на питающей ножке. К недостаткам данного метода можно отнести обширную травму и большую раневую поверхность твёрдого нёба. В этой связи в настоящее время широко используется расщепление нёбного слизисто-надкостничного лоскута. Однако данные методы также не позволяют достичь восстановления утраченного объёма костной ткани. Для восстановления костной ткани альвеолярного отростка в области перфорационного отверстия используются различные синтетические и природные костнозамещающие материалы.

Прогноз. Профилактика

При своевременном обращении пациента за стоматологической помощью, рациональной диагностике патологии зубочелюстной системы и правильном лечении наступает выздоровление. Если лечение не провести вовремя, возможно развитие таких серьёзных осложнений, как абсцесс головного мозга, менингит и др.

Профилактикой развития верхнечелюстных синуситов является своевременная санация полости рта, ведь основной причиной развития заболевания является осложнённый кариозный процесс. Только своевременное обращение пациента, распознавание кариеса и адекватное его лечение способно исключить развитие воспалительных изменений в периапикальных тканях. Использование современных и качественных стоматологических материалов, инструментов и аппаратов позволяет снизить количество верхнечелюстных синуситов, причинами которых являются ошибки в эндодонтическом лечении корневых каналов. Также для снижения развития верхнечелюстных синуситов по причине врачебных ошибок доктору нужно постоянно совершенствовать свою теоретическую подготовку и практические навыки.

Кроме этого, необходимо своевременно выявить развитие перфорации дна верхнечелюстной пазухи и надежно её закрыть в случае возникновения. Только так можно исключить образование стойкого ороантрального соустья и снизить риск перехода заболевания в хроническую форму.