геморрагическая анемия что это такое простыми словами

Анемия (малокровие)

Содержание статьи:

Анемия (малокровие) – патология, для которой свойственно снижение уровня гемоглобина в крови, количества эритроцитов (красных кровяных телец), изменение их формы. Пониженный гемоглобин – обязательный признак анемии, изменение числа эритроцитов и их деформация присутствуют не всегда.

Анемия – распространенное заболевание. Ему подвержены более четверти всего населения мира – 27,9 % или 1,9 млрд человек. Ежегодный темп прироста анемий составляет 6,6 %. Чаще всего патология встречается у детей дошкольного возраста (47,4 % от всех случаев), женщин, особенно во время беременности, реже – у мужчин (12,7 %). В России анемия ежегодно диагностируется у более чем 1,5 млн пациентов.

Причины возникновения патологии

Железодефицитная анемия (ЖДА), самая частая форма малокровия, обусловлена тремя факторами: недостаток поступления железа, его усиленная потеря, высокая потребность в этом микроэлементе, не восполняемая в достаточной мере.

Одна из причин недостатка поступления железа – неполноценное питание (недоедание, однообразное меню с малым количеством белка и красного мяса, вегетарианство, искусственное вскармливание). Кроме того, поступлению необходимого объема микроэлемента препятствует нарушение его усвояемости. Это происходит из-за различных патологий, мешающих ионизации железа в желудке (гастрит с атрофией слизистой, резекция желудка, гипо- и авитаминоз витамина C), и затрудняющих его всасывание в кишечнике (дуоденит, энтерит, колит).

Потерю железа сверх нормы провоцируют кровотечения – из носа, десен, желудочно-кишечные, геморроидальные, маточные, почечные, геморрагические диатезы, частое донорство.

Гиперпотребность в железе вызывают физиологические и патологические состояния. К физиологическим относятся интенсивный рост и половое созревание, беременность и кормление грудью, профессиональные тренировки, тяжелые физические нагрузки. К патологическим – глистные инвазии.

Дефицит железа бывает связан с некоторыми инфекционными болезнями, также нехватка этого элемента фиксируется у детей, рожденных матерями с анемией.

Группы риска

Исходя из причин, можно выделить категории людей, подверженных развитию малокровия:

Патогенез болезни

Ведущее звено патогенеза ЖДА – нарушение синтеза гемоглобина вследствие снижения запасов железа, которое крайне необходимо для нормальной жизнедеятельности организма. Железо присутствует в составе гемоглобина и миоглобина, отвечает за транспортировку кислорода, различные биохимические процессы.

Железо всасывается в кровь из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), соединяется с трансферрином и либо накапливается в печени в составе белка ферритина, либо направляется в красный костный мозг, где с его участием идет синтез гемоглобина. Некоторая часть микроэлемента в составе трансферрина принимает участие в окислительно-восстановительных реакциях в тканях.

Симптомы анемии

Общие признаки:

Зачастую начальные симптомы заболевания при легкой стадии анемии пациенты списывают на усталость, недосып, тяжелый рабочий график. Человека должны насторожить такие признаки как слабость при незначительной нагрузке, чувство разбитости, сонливость даже после полноценного ночного сна. В этом случае следует сдать общий анализ крови, чтобы не пропустить начало заболевания.

При острых и тяжелых анемиях возможно резкое ухудшение самочувствия – тошнота, рвота, обмороки, вплоть до гипоксической комы.

Классификация

Разновидности анемии в зависимости от причины:

По качественным и количественным показателям:

В этой классификации применяется величина цветового показателя крови (ЦП), норма которого равна 0,86-1,1. При нормохромной анемии ЦП остается в допустимых пределах, при гипохромной – опускается ниже 0,86, при гиперхромной – поднимается выше 1,1.

По течению (для геморрагических анемий):

Стадии анемии

ЖДА развивается, последовательно проходя три этапа:

Для ЖДА выделяют три степени тяжести, каждой из которых соответствует определенный уровень гемоглобина. В норме показатель составляет от 110 до 130 г/л, нижняя граница допустима для детей и беременных женщин, верхняя – для мужчин.

| Степень тяжести | Уровень гемоглобина (г/л) |

|---|---|

| Легкая | 100-129 |

| Средняя | 70-109 |

| Тяжелая | менее 70-80 |

Диагностические мероприятия

Основа диагностики анемии – общий (ОАК) и биохимический анализ крови.

По биохимическому анализу оцениваются уровень сывороточного железа и ферритина, увеличение общей железосвязывающей способности сыворотки, коэффициент насыщения трансферрина железом.

Лечение анемии

Важный этап в лечении – устранение факторов, вызывающих недостаток железа. Одновременно больному назначается терапия для нормализации уровня этого микроэлемента. Диета – важная составляющая процесса лечения, но она является вспомогательным элементом, вылечить анемию без применения лекарств невозможно.

В основе лечения – препараты железа. Предпочтение отдается пероральному приему лекарств, инъекционно они вводятся только при тяжелом течении анемии, необходимости быстрого восстановления уровня железа, непереносимости или неэффективности пероральных препаратов, заболеваниях органов пищеварения, препятствующих всасыванию лекарственных средств.

Помимо препаратов железа рекомендованы витамины (B12, C), фолиевая кислота.

Для лечения отдельных видов анемий применяются специальные методы. При постгеморрагической анемии требуется восполнение объема циркулирующей крови, в том числе с помощью гемотрансфузий. При апластической анемии показаны гемотрансфузии, гормональная терапия и другие мероприятия, вплоть до трансплантации костного мозга.

Лечение железодефицитной анемии продолжается от 3 до 6 месяцев. Его нельзя прекращать сразу после восстановления уровня гемоглобина, в организме должен сформироваться запас железа.

Осложнения болезни

Последствия анемии возникают при ее долгом течении и отсутствии терапии. Дефицит железа в организме вызывает ослабление иммунитета, уменьшается сопротивляемость простудным, вирусным, бактериальным заболеваниям. Возможны осложнения со стороны нервной системы, нарушения функций печени, сбои менструального цикла. Из-за постоянной гипоксии возникают нарушения функций сердечно-сосудистой системы – дистрофия миокарда, застойные явления, развивается сердечно-сосудистая недостаточность. Наиболее тяжелым осложнением анемии является гипоксическая кома.

Прогноз и профилактика анемии

При своевременной диагностике и адекватной терапии прогноз благоприятный. Как правило заболевание лечится амбулаторно, госпитализация пациента не требуется.

Для профилактики ЖДА необходимо полноценное питание с достаточным поступлением белка, ежегодная сдача общего анализа крови, контроль за состоянием здоровья в целом и устранение заболеваний, которые могут стать источником пусть даже небольшой хронической кровопотери. Люди из групп риска по назначению врача могут ежегодно принимать курс препаратов железа, однако делать это самостоятельно недопустимо, так как бесконтрольный прием этих лекарств может вызвать тяжелые побочные эффекты.

Источники:

| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный |

* Ознакомиться подробнее с условиями можно здесь — Лечение в кредит или рассрочку.

Острая постгеморрагическая анемия

Под острой постгеморрагической анемией понимают анемию, развившуюся в результате быстрой потери значительного количества крови.

В механизме развития основных симптомов острой кровопотери ведущую роль играет быстрое уменьшение общего объема крови, прежде всего ее плазмы. Уменьшение объема эритроцитов ведет к острой гипоксии, которая клинически проявляется появлением одышки, сердцебиением.

эритропоэтина, следствием чего становятся повышенное образование чувствительных к нему клеток и выброс ретикулоцитов.

Симптомы Острой постгеморрагической анемии:

Острая постгеморрагическая анемия вызывает прежде всего симптомы коллапса. У больного наблюдаются резкая слабость, головокружение, бледность, сухость во рту, холодный пот, рвота. Снижается артериальное и венозное давление, уменьшается сердечный выброс крови, резко учащается пульс. Наполнение пульса становится слабым.

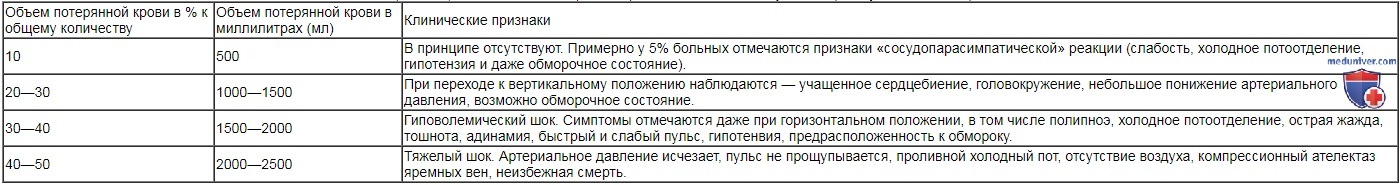

Клиническая картина определяется количеством потерянной крови, скоростью ее истечения и в какой-то мере зависит и от источника кровопотери. Имеются данные о неодинаковой компенсации в зависимости от источника кровотечения.

Для оценки кровопотери рекомендуется использовать формулу:

В первые часы при большой кровопотере может быть незначительное снижение уровня гемоглобина и эритроцитов, соответственно не уменьшен гематокрит (часть объема крови, приходящаяся на форменные элементы), и лишь исследование объема циркулирующих эритроцитов может выявить его значительное снижение.

Если кровотечение удалось остановить, то через 2-3 дня наблюдается снижение уровня гемоглобина и эритроцитов вследствие проникновения в кровь тканевой жидкости, поэтому в первое время после кровопотери малокровие имеет нормохромный характер. Содержание тромбоцитов в период кровотечения может быть сниженным в связи с их потреблением в процессе тромбообразования.

В основе диагностики скрытого массивного кровотечения лежат клинические проявления, подкрепленные некоторыми лабораторными данными (пробами Грегерсена, Вебера, повышением уровня остаточного азота в случае кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта).

Лечение Острой постгеморрагической анемии:

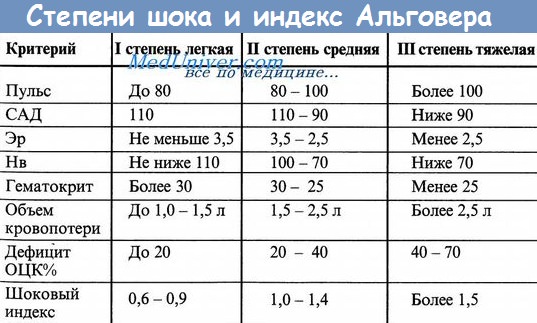

Лечение острой постгеморрагической анемии начинается с остановки кровотечения и проведения противошоковых мероприятий. Показаниями к переливанию крови при острой кровопотере являются: продолжительное кровотечение, значительное падение цифр систолического артериального давления до 90 мм рт. ст. и ниже, учащение пульса по сравнению с нормой на 20 ударов в минуту и более. Кровопотеря в пределах 10-15% исходного объема циркулирующей крови (ОЦК) не требует кровевозмещения, а потеря даже 25% ОЦК требует лишь небольшой коррекции. Переливание кровезаменителей проводится больным с потерей более 25% крови. Для заместительной терапии используют

полиглюкин в объеме до 2 л/сут. С целью улучшения микроциркуляции используют внутривенное введение реополиглюкина, желатиноля или альбуминов. Эритроцитную массу в объеме 30–40% кровопотери следует использовать только после восстановления кровообращения посредством восполнения ОЦК указанными выше растворами. Для улучшения реологических свойств крови эритроцитную массу разводят реополиглюкином или 5%-ным раствором альбумина в соотношении 1 : 1.

Переливание цельной крови, как правило, нецелесообразно.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Острая постгеморрагическая анемия:

Геморрагическая анемия что это такое простыми словами

Острая постгеморрагическая анемия развивается после резкой и разовой потери крови за счет внешнего или внутреннего кровоизлияния.

При небольших, повторяющихся в течение длительного периода времени геморрагиях, развивающаяся анемия представляется как результат деплеции тканевого железа.

В большинстве случаев место кровоизлияния нетрудно установить. Частные, связанные с этим проблемы возникают при внутреннем кровоизлиянии. В таких случаях следует не забывать, что наиболее частые острые геморрагии отмечаются у мужчин в желудочно-кишечном тракте, в то время как у женщин — в половых органах.

Большое практическое значение представляет также уточнение причины явления — местного ли она характера или составляет проявление кровоточивости.

Клинические признаки острой постгеморрагической анемии

Обнаруживаемые у больного признаки зависят от величины и скорости кровотечения, его локализации, общего состояния больного (состояния сердечно-сосудистой системы, наличия сопутствующих заболеваний и пр.), прошедшего от кровоизлияния времени.

Исходные клинические проявления относятся за счет быстрого развития гиповолемии. Их интенсивность пропорциональна объему потерянной крови. На следующем за восстановлением объема сосудистой крови этапе развиваются собственно признаки анемии.

Количество потерянной крови не получает точной оценки по цифровым показателям гемоглобина или гематокрита, в связи с компенсаторными колебаниями общего объема сосудистой крови. Клиницисту предстоит решить эту проблему по интенсивности функциональных признаков.

Толкование признаков, связанных с наличием гиповолемии необходимо связать с сопутствующими патологическими условиями и возрастом больного.

После восстановления объема сосудистой крови (самопроизвольно или в результате проведения терапевтических мероприятий) на первый план выступают признаки, связанные с деплецией, находящихся в сосудистой крови эритроцитов. К таковым относятся бледность, общая слабость, одышка при физической нагрузке, сердцебиение, головокружения, анемические шумы.

Выраженность этих признаков зависит от степени анемии, состояния работы сердечно-сосудистой системы и приспособления организма больного к созданным недостатком кислорода условиям.

Признаки, связанные с быстрым сокращением объема сосудистой крови у молодого здорового

Лабораторные признаки острой постгеморрагической анемии

Тромбоцитоз (значения которого достигают 1 млн/мм3) развивается в течение первого часа от начала геморрагии (Hillman). Спустя 2—6 часов отмечается лейкоцитоз (10—30 тыс. на мм3) за счет мобилизации запасов зрелых гранулоцитов (Wintrobe и сотр.). Через 3—5 день после кровоизлияния развивается ретикулоцитоз, максимальные значения которого (10—15%) достигаются за 6—11 дней (Hillman). Гематокрит медленно понижается в ближайшие после прекращения геморрагии 2—3 дня.

У человека в норме, до кровоизлияния, красные кровяные клетки нормоцитные и нормохромные. После развития ретикулоцитоза наблюдается макроцитоз и полихроматофилия.

В формах, сопровождающихся острой анемией, выявляется наличие эритробластов. Обнаружение гипохромии наиболее часто свидетельствует о предшествующем геморрагическому явлению железодефиците. Формула белой крови отражает сдвиг влево.

В костном мозге определяется развитие гиперплазии эритробластов спустя 3—5 дней от геморрагии.

При внутриполостных кровоизлияниях развивается гипербилирубинемия за счет рассасывания разлитой крови. Кровоизлияние в кишечник может сопровождаться повышением показателя азотемии (Попеску,

Патофизиология острой постгеморрагической анемии

Резкое понижение объема сосудистой крови и давления в ней кислорода приводят в действие компенсационные механизмы. Потеря сосудистой крови до 20—30% возмещается, по началу, сужением глубоких и кожных вен, в дальнейшем — сердцебиением и перераспределением крови спланхнических зон в направлении сердечной мышцы и мозга. Когда же объем потерянной крови превышает 40%, отмечается провал артериального давления.

На весьма ранних сроках присоединяется компенсирующее разжижение крови за счет подвоза воды и белков из внесосудистого пространства. Тканевая недостаточность кислорода, в развитии которой участвуют все отмеченные факторы, способствует выделению сосудоактивных веществ и кислых метаболитов, ускоряющих развитие коллапса (Киотан и Кристя).

Линейному сокращению гематокрита соответствует логарифмический рост синтеза эритропоэтина (Адамсон). Эффекты влияния эритропоэтина следующие:

а) ускорение выделения кислорода из эритроцитов;

б) ранний диабез ретикулоцитов;

в) рост костномозгового эритропоэза.

Реакция костного мозга зависит от интенсивности анемии, структурной целостности костного мозга, запаса железа и катализаторов.

Течение острой постгеморрагической анемии

Нормальный костный мозг может восстановить объем красных кровяных клеток примерно за 33 дня (Wintrobe и сотр.). Спустя 10—14 дней от прекращения геморрагии признаки активного восстановления эритроцитов исчезают. Лейкоцитоз нормализуется за 3—4 дня. Дальнейшие наличие гипертромбоцитоза и/или ретикулоцптоза подсказывает мысль о продолжающемся кровоизлиянии. В одинаковой мере сохраняющийся лейкоцитоз свидетельствует о непрекратившейся геморрагии, в частности в той или иной полости организма, или о развитии инфекции.

Диагностирование острой постгеморрагической анемии

В принципе определение механизма развития геморрагии не ставит каких-либо проблем. Лишь появившуюся после внутриполостной геморрагии с дальнейшей желтухой и лихорадкой анемию можно принять за анемию, развившуюся за счет резкого расплавления крови. Вопрос решает определение места кровоизлияния.

Терапия острой постгеморрагической анемии

Проводимое лечение задается целью качественного и количественного восстановления сосудистой крови. В порядке их значения проводятся следующие мероприятия:

а) восстановление объема сосудистой крови;

б) пресечение кровотечения;

в) восстановление массы эритроцитов.

Вместе с тем подбор терапевтического подхода делается в соответствии с количеством потерянной крови, по приведенным ниже критериям. Количество жидкостей, необходимых восстановлению объема сосудистой крови, оценивается из расчета общего количества последней по следующим данным Кривда и Манолеску:

| У мужчин (к % веса тела) | У женщин (к % веса тела) | |

| С развитой мускулатурой. | 7,5% | 7,0% |

| В норме. | 7,0% | 6,5% |

| Худых. | 6,5% | 6,0% |

| Ожирелых. | 6,0% | 5,5% |

Для восстановления общего количества сосудистой крови применяются следующие средства: расствор декстрана, раствор белковой плазмы, кристаллоидный раствор, цельная кровь. Капельное вливание декстрана и крови составляет наиболее полезный способ восстановления массы сосудистой крови. Кровь показана лишь в случае потери более 20% кровяной массы. Назначение сосудопрессорных средств в принципе противопоказано.

Реакция на проводимое лечение оценивается по окраске и температуре покровов, наполнению вен (в основном яремных), исчезновению явлений аноксии, росту артериального давления.

В принципе, после преодоления исходного критического периода лечение анемии сводится к гигиено-диетическим мероприятиям. При нормальном костном мозге и адекватном количестве железа, восстановление всегда может быть самопроизвольным.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Анемия (низкий гемоглобин)

Низкий гемоглобин — это не самостоятельная болезнь. Он является результатом основного заболевания, поэтому при обнаружении анемии у пациента врач обязан назначить ему комплексное обследование.

Понятия псевдоанемии и скрытой анемии

Псевдоанемия — это попадание в кровоток тканевой жидкости во время рассасывания отека.

Скрытая анемия — это результат потери значительной части жидкого состава крови при обезвоживании (может быть вызвано диареей, рвотой, гипергидрозом). В данной ситуации кровь начинает сгущаться, поэтому лабораторный анализ показывает, что количество эритроцитов и гемоглобина в норме, даже если это не так.

Степени тяжести анемии

По степеням тяжести анемию классифицируют на:

Классификация анемий

Все анемии проявляются по-разному. С учетом причины, вызвавшей патологическое состояние, и его симптомов, выделяют четыре основных его вида:

По цветному показателю крови анемия может быть:

По диаметру эритроцитов анемии бывают:

По содержанию железа в сыворотке крови анемии разделяют на:

Причины анемии

Общими причинами низкого гемоглобина являются:

Причины постгеморрагической анемии

Острая постгеморрагическая анемия — это результат потери большого количества крови за минимальный промежуток времени. Хроническая форма данного заболевания вызывается:

Что вызывает гемолитические анемии

Все гемолитические анемии проявляются, если «старые» эритроциты начинают разрушаться быстрее, чем успевают формироваться новые.

Серповидно-клеточную форму вызывает синтез молекулы дефектного гемоглобина. Формирующиеся дефектные молекулы образуют своеобразные кристаллы, растягивающие эритроцит, из-за чего последний приобретает форму серпа. Серповидные эритроциты непластичны. Он приводят к повышению вязкости крови и закупорке мелких кровеносных сосудов. Острыми концами они могут разрушать друг друга.

Талассемия — наследственная болезнь. Она возникает по причине снижения скорости образования гемоглобина. Не до конца сформировавшийся гемоглобин является нестабильным. Он напоминает небольшие включения, придающие эритроциту вид мишеневидной клетки.

Дефицитные анемии и их причины

Железодефицитная анемия развивается по таким причинам, как:

В12-дефицитную анемию вызывает нехватка витамина В12. Болезнь может спровоцировать нерациональное питание (отказ от употребления мяса) либо нарушение процессов усвоения цианокобаламина в ЖКТ (паразиты, болезни тонкого кишечника, желудка). Также симптомы В12-дефиицтной анемия могут проявиться на фоне приема гормональных препаратов, противосудорожных лекарств.

Фолиеводефицитная анемия — это следствие нехватки витамина В9. Она обычно наблюдается у беременных и кормящих женщин, больных онкологией, детей подросткового возраста, недоношенных новорожденных, при болезнях печени, злоупотреблении спиртным и пр.

Причины гипопластической анемии

Гипопластическая анемия проявляется снижением содержания в крови всех клеток. К такому патологическому и опасному для жизни состоянию приводят внешние и внутренние факторы:

Симптомы анемии

Условно симптомы низкого гемоглобина классифицируют на:

Неспецифические симптомы анемии выглядят следующим образом:

Специфические признаки разных видов анемий

Специфические симптомы у каждого вида анемии свои. Так, острая постгеморрагическая форма проявляется:

При хронической постгеморрагической анемии наблюдаются:

Для гемолитических анемий характерны:

Серповидно-клеточная анемия — вид гемолитической — имеет следующую симптоматику:

Талассемию врачи диагностируют, если у пациента:

К признакам железодефицитной анемии относятся:

Также во время сдачи лабораторных анализов обнаруживается, что уровень гемоглобина и эритроцитов в крови значительно ниже установленной нормы.

В12-дефицитная анемия поражает ЖКТ и ЦНС. Как результат у больного возникают:

В свою очередь, фолиеводефицитная анемия проявляется:

Для гипопластической анемии характерны симптомы:

Если Вы обнаружили у себя схожие симптомы, незамедлительно обратитесь к врачу. Легче предупредить болезнь, чем бороться с последствиями.

Диагностика анемии

Чтобы выявить анемию у пациента, врач проводит комплексную диагностику, которая включает в себя:

В некоторых ситуациях пациенту назначается исследование костного мозга. Оно необходимо, чтобы понять, нет ли нарушений в процессах кроветворения. Также с помощью специального оборудования может проводиться трепанобиопсия, в ходе которой врач соотносит костный мозг с тканями, его окружающими.

Для исследования сердца обычно проводится ЭКГ. При необходимости пациента направляют к гематологу.

Лабораторная диагностика низкого гемоглобина

В биохимии крови при подозрении на анемию исследуются уровни:

Это необходимо для того, чтобы оценить состояние внутренних органов больного. Анализ мочи сдается также для исключения наличия сопутствующих заболеваний.

Лабораторные признаки разных видов анемий:

Лечение анемии у детей и взрослых

Чтобы избавиться от симптомов анемии, нужно устранить спровоцировавший снижение гемоглобина фактор. Так, если патологическое состояние связано с наличием в организме паразитов, от них нужно избавиться, если с нерациональным питанием — начать соблюдать диету, если со злокачественным/доброкачественным опухолевым новообразованием — его следует удалить.

Иными словами, лечение низкого гемоглобина у мужчин, женщин и детей может быть консервативным или требовать проведения специализированных хирургических манипуляций. Обычно, чтобы улучшить состояние пациентов и снизить выраженность негативной симптоматики, врачи придерживаются следующей терапевтической схемы:

Лечение острой и хронической постгеморрагической анемии

Лечение острой формы постгеморрагической анемии проводится в стационаре или гематологической клинике. Назначаемые пациенту лекарственные препараты способствуют нормализации количества крови и уровня форменных элементов, а также направлены на профилактику рецидивов заболевания. С учетом количества потерянной крови больному может понадобиться переливание, введение кровезаменителей либо эритроцитарной массы.

Что касается хронической формы данного вида анемии, то избавиться от ее признаков, не устранив причину, невозможно. После того как фактор, спровоцировавший патологическое состояние, будет ликвидирован, пациенту будет назначена диета, предусматривающая употребление в пищу продуктов, богатых железом. Из лекарств могут применяться «Сорбифер Дурулес», «Феррум-Лек», витамины В12 и В9 и др.

Лечение серповидно-клеточной анемии

Главная цель терапевтических мероприятий, когда речь идет о больном серповидно-клеточной анемией, — предотвращение развития гемолитических кризов. Для этого пациент должен исключить нахождение в местах с низким содержанием кислорода. Параллельно могут использоваться кровезаменители, вливания эритроцитарной массы.

Устранение железодефицитной анемии

Лечение железодефицитной анемии включает употребление в пищу продуктов питания, богатых железом, и лечение имеющихся болезней ЖКТ. Больной должен регулярно есть:

Быстро избавиться от симптомов анемии помогают и лекарственные препараты железа. Обычно используются таблетки — «Феррум-Лек», «Тотем», «Сорбифер Дурулес» и др. Уколы назначаются только при тяжелой форме заболевания. Важно, чтобы используемое лекарство не вызывало проблем с работой желудочно-кишечного тракта. Если возникают запоры, метеоризм, средство нужно заменить.

Лечение В12-дефицитной анемии

Устранить проявления В12-дефицитной анемии помогает комплексная терапия болезней ЖКТ и соблюдение принципов правильного питания. Чаще всего больным назначаются уколы витамина В12. Они позволяют быстро восстановить процессы кроветворения в костном мозге.

Как избавиться от фолиеводефицитной анемии

Фолиеводефицитная анемия лечится путем приема витамина В9 и соблюдения диеты. Больной должен включить в рацион продукты питания, в которых содержится высокое количество фолиевой кислоты. Имеются в виду цитрусовые, овощи, зелень, спаржа, орехи, семечки, помидоры, арбузы, кукуруза, авокадо, яйца, печень животных, печень трески, крупы, зерновой хлеб.

Лечение гипопластических анемий

Лечением гипопластических анемий занимается гематолог. В зависимости от возраста, пола и состояния больного, он может использовать разные методы — пересадку костного мозга, стимулирование процессов кроветворения, переливание крови и др.

Группа риска по анемии

Наиболее часто низкий гемоглобин диагностируется у:

Чем грозит низкий гемоглобин

Анемию можно одновременно назвать и опасным, и безобидным заболеванием. Так, если речь о легкой степени заболевания у беременной женщины или маленького ребенка, то это, скорее, вариант нормы, нежели отклонение. Пропив курс препаратов железа, малыш/будущая мама станут абсолютно здоровыми.

В то же время средние и тяжелые степени некоторых форм анемии могут приводить к таким опасным состояниям, как:

Профилактика анемии

Чтобы не допустить развития анемии, необходимо:

Вторичная профилактика низкого гемоглобина предусматривает:

Данная статья размещена исключительно в познавательных целях и не является научным материалом или профессиональным медицинским советом.