галаты кто это такие

Галаты

Галаты имеют важность для богословия единственно по связи с тем обстоятельством, что в числе посланий ап. Павла есть Послание к Галатам.

Отсюда возникает вопрос, какую Галатию разумеет в своем послании ( Гал.1:2 ) ап. Павел, а вместе с этим разно должна определяться и хронологическая дата издания этого послания. Большинством принято думать, что в упоминании Павловом ( Гал.4:13 ) о предшествующем посещении Галатии термин τὸ προ’τερον (слав, «первее») значит «в первый раз», конечно, – из двух, предваряющих послание. Соответственно этому получится, что если мы будем предполагать Галатию римской провинции, то вторичное посещение упадет на второе благовестническое путешествие Павлово по Малой Азии, почему к тому же периоду приурочивается и письменное обращение апостола к Галатам. Наоборот: раз мы допустим, что это древне-кельтическая или северная Галатия, тогда и вторичное посещение и написание послания будут относиться к третьему миссионерскому кругу. Ныне первая возможность приобрела сильных защитников, и в ряду сторонников «южно-галатийской теории» насчитываются крупные ученые имена, каковы: А. Гаусрат, О. Пфлейдерер, Гольтцман, Бальён, Иог. Вейсс, Клемен, Цан, Корнели, Бельзер, Джиффорд, Марк Додс, особенно же В. Рамсей и католик Вал. Вебер. Но нет принудительных побуждений и обязывающих оснований сглаживать непосредственную силу наименования читателей послания Галатами ( Гал.3:1 ), под которыми необходимо разуметь прежде всего природных Галатов, а они были на севере Галатийской провинции или в собственной Галатии. Посему пока не видится объективно-научной надобности изменять «северно-галатийской теории», имеющей таких авторитетных поборников, как еписк. Ляйтфут, Иог. Вейсс, Липсиус, Зифферт, Цэкклер, Чэз, Финдлей, Шюрер, Юлихер, Г. Гольтцман, Годэ, Кнабенбауер. Согласно этому воззрению, дело оглашения Галатии началось во второе путешествие Павлово (после «апостольского собора»), когда, прорезав южную Галатию до Аптиохии писидийской, благовестники были возбранены проповедовать в Асии повернули на северо-восток в асийскую Фригию, откуда попали в близлежащую Галатию кельтическую ( Деян.16:6 ), из которой захватывалась лишь западная полоса. Апостол задержался здесь по болезни, и это дало ему случай обратиться к окружающим жителям со словом Евангелия. Пламенные Галаты приняли христ. благовестие с восторгом и преданностию ( Гал.4:13 ), так что при своем удалении св. Павел оставил немало «учеников» (ср. Деян.18:23 ), продолжавших его дело. Но, видимо, не дремали и иудействующие противники Павловы, которые по удалении просветителя успели смутить Галатов и расположить их в пользу своих убеждений, будто – для полноты и совершенства благодатного спасения – и в христианстве требуется соблюдение важнейших предписаний ветхозаветного закона, особенно касательно обрезания. Апостол мог слышать об этом, а потому понятно, что в третье свое путешествие он направился из Сирии (кажется, сухим путем чрез Каппадокию) непосредственно в Галатию кельтическую, которую и прошел с востока, напр., от Анкиры на Герму и Пессин. Теперь благовестник «утверждал» учеников ( Деян.18:23 ) и, конечно, достиг того, что иудаистическая агитация при нем прекратилась. Однако ему нужно было спешить в другие страны, и он двинулся к Ефесу. Иудаисты же постарались вознаградить себя за поражение и напрягли всю энергию. В результате явилось новое смущение Галатов, а это обстоятельство было для Апостола достаточным побуждением к изданию обличительно-увещательного послания.

Такими соображениями достаточно определяется время написания последнего. Представляется вероятным (ср. Гал.1:6 ), что послание выпущено не столь долго после вторичного посещения Галатии, почему большинством ученых оно относится к периоду трехлетнего пребывания ап. Павла в Ефесе ( Деян.19:1, 20:31 ). Другие (еписк. Ляйтфут, проф. Н. Н. Глубоковский) на основании внутреннего соотношения помещают послание к Г. между письмами в Коринф и Рим и полагают его издание на неизвестную македонскую местность (примерно) в конце 57-го и никак не далее начала 58-го года – до удаления Апостола языков в «Грецию».

Не менее несомненна и неповрежденность текста послания, потому что Маркионовская рецензия, предпочитаемая иными писателями, не обладает фактическою обоснованностью, ибо созидалась произвольно ради крайних антиномистических тенденций; поэтому, она не подрывает авторитетности сохранившегося текстуального типа, и для него нет надобности в конъектуральных исправлениях по предположениям научной необходимости других чтений, раз у нас имеется достаточно материалов в рукописях (целиком в BCADEFGKL, отрывками в HF’N, до 485 курсивных и около 265 лекцианариев) и переводах.

При. свете исторических условий происхождения раскрывается, что рассматриваемое послание было вызвано колебаниями Галатов, склонявшихся к иудаистическому пониманию христианства, а отсюда точно определяется и его цель в возвращении отпавших и в укреплении пошатнувшихся чрез ограждение собственного достоинства Евангелия Христова в его самобытности и независимости по устроению и по действию.

В своих заключительных замечаниях ( Гал.6:11–18 ) св. Апостол Павел ссылкою на собственноручность написания (может быть, даже всего документа) и энергическим оттенением главнейших тезисов ясно указывает для послания:к Г. историко-догматическую важность. Она очевидна и несомненна. 1) Вопрос об отношении домостроительства ветхого к новому, или «закона» и благодати, в христианстве был жгучим вопросом слагавшейся христианской истории, которая пока протекала среди этих коллизий и задерживалась ими в своем нормальном поступательном движении. Поэтому, беря и разрешая этот вопрос, Апостол языков удовлетворяет самым живым и насущным потребностям эпохи, устраняет тормозы и тем обеспечивает христианское развитие. 2) Это отрицательное значение неразрывно от созидательно-положительного, ибо св. Павел вместе с этим отчетливо и незыблемо раскрывает собственную природу христианского избавления, которое в полноте своего самопознания обеспечивается от уклонений и почерпает силы для всегдашнего благодатного процветания среди людей.

Тут утверждается уже догматическая непреложность христианской независимости, когда оправданный, сливаясь верою со Христом – Сыном Божиим, сам усыновляется Богу и получает сыновнюю свободу непосредственного общения с Отцом в благодатном возрождении всего своего существа. Посему послание к Г. справедливо можете быть названо «благовестием христианской свободы», которая приобретается в сыновнем единении с Богом чрез Христа Спасителя по благодати и раскрывается при благодатном отражении в верующих Господа Избавителя.

Вера и дела: Галатия и галаты

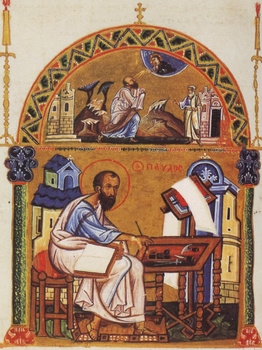

Послание к Галатам можно назвать одним из самых эмоциональных текстов Нового Завета. Апостол Павел практически не скрывает своего негодования, и даже дважды называет адресатов послания несмысленными (см.: Гал. 3, 1, 3). За что? На это у апостола были основания.

Апостол Павел сообщает о том, что он лично проповедовал галатам, хотя и был в немощи плоти (Гал. 4, 13), то есть болен. Но именно в болезни он познал любовь тех, кому проповедовал. Галаты приняли его какАнгела Божия, и даже больше — как Христа Иисуса (Гал. 4, 14). Может показаться странным, что апостол Павел сравнивает себя со Христом. На самом деле, в этих словах нет ничего странного, но о смысле этого сравнения подробнее будет сказано ниже.

Далее апостол пишет, что галаты настолько прониклись любовью и заботой к нему, что если бы возможно было, исторгли бы очи свои и отдали мне (Гал. 4, 15). Но происходит нечто, что заставляет апостола Павла изменить (не навсегда) мнение о галатах.

Апостол не дает подробных описаний причин конфликта. Но даже из кратких замечаний в первой главе можно сделать вывод о том, что после того, как апостол Павел покинул Галатийскую область, пришли некие проповедники, смущающие и желающие «превратить» (то есть извратить) благовествование Христово (Гал. 1, 7). Галаты же, как бы забыв о Павловой проповеди, принимают иное благовествование(ср.: Гал. 1, 6). Апостол Павел высказывается об этом однозначно: если бы даже. Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема (Гал. 1, 8–9). Это не означает того, что апостол отвергает любое другое благовествование, кроме своего собственного. Вовсе нет. Он выступает против проповеди, уводящей людей от Христа. Иное благовествование заключалось в требовании соблюдения постановлений Моисеева закона, в частности — принятия обрезания и соблюдения пищевых запретов. По сути, пришедшие в Галатию проповедники учили о том, что недостаточно просто поверить во Христа, как в Спасителя. Чтобы стать частью народа Божия, необходимо принять обрезание крайней плоти (в качестве символа отсечения страстей и знака принадлежности к избранному Богом народу), а также соблюдать постановления относительно пищи. Но апостола Павла возмутил не сам факт подобной проповеди, а факт принятия галатами подобных идей.

Не случайно апостол желает галатам мира от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего (Гал. 1, 3–4) и говорит о том, что они были призваны благодатью Христовою (Гал. 1, 6). Вдруг оказалось, что страданий и смерти Господа Иисуса Христа как бы недостаточно для спасения человека. Недостаточно и благодати Божией, призывающей и освящающей. Необходимо обрезаться. Апостол Павел дает подробное обоснование своей позиции. Он доказывает, что спасение возможно по вере в Господа Иисуса Христа, и дела закона (то есть постановления закона Моисеева) уже не играют для спасения какойлибо роли.

Апостол Павел приводит шесть (хотя это деление довольно условно) обоснований своей позиции. Во‑первых, он напоминает галатам, что пред ними предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый(Гал. 3, 1), и спрашивает: Через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере? (Гал. 3, 2) Во‑вторых, Павел свидетельствует, что Бог, содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных, содействовал и мне (Павлу в проповеди) у язычников (необрезанных) (Гал. 2, 8). Затем, в качестве третьего обоснования, апостол Павел приводит в пример Авраама, которой поверил Богу, и это вменилось ему в праведность (Гал. 3, 6). И Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть Христос (Гал. 3, 16). Видимо, под семенем Авраама сторонники соблюдения обрезания понимали именно израильский народ. Апостол Павел опровергает подобное понимание, указывая, что речь идет о Христе. Здесь можно вспомнить слова Самого Христа о потомках Авраама, обращенные к фарисеям и саддукеям — гордившимся происхождением от Авраама: Не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму (Мф. 3, 9).

Четвертый аргумент апостола Павла указывает на всеобщую греховность: Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа (Гал. 3, 22). Цель же Моисеева закона заключалась в подготовке народа ко встрече с обещанным Богом Спасителем: Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники (Гал. 3, 24–29). Во Христе все обретают равную благодать и праведность, вне зависимости от происхождения, социального положения, различия полов. Поэтому и нет необходимости в чем-то дополнительном. Господь Иисус Христос каждому дарует спасение.

Пятый аргумент апостола Павла звучит как вопрос: Познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего (вы, галаты) возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? (Гал. 4, 9) То есть, получив Божественную истину о спасении всех во Христе, галаты, принимая иное благовествование о необходимости обрезания, отказываются от спасительной благодати, возлагая надежду на внешнее действие, думая спастись через него. Апостол даже опасается — не напрасной ли была его проповедь среди них? (см.: Гал. 3, 11)

В последнем аргументе апостол Павел вновь возвращается к Аврааму и его вере. Видимо, сторонники обрезания тоже ссылались на пример Авраама, Сарры и Агари (см.: Быт. 16, 1–16). Для них Агарь — служанка Сары — была символом язычников. И только потомки Авраама от законной жены Сарры (иудеи) могли считаться истинным народом Божиим. Апостол отвергает подобное объяснение. Агарь — не символ язычников, не знавших обрезания и законного рождения, но символ — рабства закону, символ земного Иерусалима: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве; а вышний Иерусалим свободен: он — матерь всем нам (Гал. 4, 22–26).

Что нужно делать христианам?

Апостол обращается к галатам с призывом: Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа… Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры (Гал. 5, 1–2, 4–5). Получив праведность и свободу по искренней вере во Христа, христиане не должны отрекаться от этого, не должны полагать надежду о спасении в чемто еще. Потому что Христос является Спасителем абсолютно для всех. Поэтому во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью (Гал. 5, 6).

Дела закона, главным из которых было обрезание, не давали человеку спасительной праведности. Теперь же верующие получают праведность во Христе. Поэтому единственные дела, к совершению которых должны стремиться христиане, это плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона (Гал. 5, 22–23). Для верующего важно не внешнее обрезание — символ отсечения страстей, а духовная победа над собственной страстностью. Поэтому апостол Павел пишет: Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями (Гал. 5, 24). Единственный закон, давлеющий над христианами, — закон любви: Братья! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов (Гал. 6, 1–2).

Конечно, сейчас среди христиан уже нет проповедников, убеждающих в необходимости для спасения принятия закона Моисеева. Но от этого послание к Галатам не становится менее актуальным или устаревшим. Послание напоминает нам о Том, в Ком наша надежда и через Кого получаем мы спасение. И если мы действительно уверовали во Христа, как Сына Божия и Спасителя, то уже никто и ничто не должно заслонять Его в нас. Нигде более не должны мы искать надежды на праведность.

Газета «Православная вера» № 5 (529)