Битва на реке снов

Битва на реке Снов – русский реванш

К середине XI века кочевой тюркоязычный народ половцы вплотную подошел к восточным и южным рубежам Древнерусского государства.

Первый контакт русских с половцами был мирным, Киевский князь Всеволод, сын Ярослава Мудрого, заключил с ними союз против общего врага торков.

После победы над торками союзники рассорились, и, начиная с 1061 года, между ними началось вооруженное противостояние. Если первые столкновения стороны рассматривали как приграничный конфликт, то в дальнейшем они переросли в настоящую войну.

Из-за отказа Изяслава организовать новый поход против кочевников вспыхнуло восстание, во время которого к власти был приведен полоцкий князь Всеслав Брячиславич, томившейся в тот момент в киевском плену.

Всеслав, которого народная молва наделяла необычайными способностями, однако, не смог решить половецкой проблемы. Кочевники по-прежнему продолжали совершать опустошительные набеги в пределы русских княжеств.

Чтобы обезопасить южные рубежи Руси, против половцев с большой, трехтысячной дружиной выступил Черниговский князь Святослав. Он был третьим сыном Ярослава Мудрого, и вместе с двумя братьями являлся одним из трех лиц Триумвирата Ярославичей.

Силы противника, по сообщению Нестора-летописца составляли 12 тысяч человек, т.е. превосходили русских вчетверо. Перед битвой Святослав Ярославич обратился к воинам с призывом: «Сразимся! Некуда нам уже деться!»

Битва произошла 1 ноября 1068 года на реке Снов, близ городка Черниговского удела Сновска (ныне Седнев). Русские ударили первыми, разбили половцев, многие из которых во время бегства утонули в реке. В плен был взят сам хан половецкий, Нестор-летописец не называет его имени, а Новгородская первая летопись говорит, что это был Шарукан.

Реванш русских стал первой известной победой над половцами, нависшая над Русью после разгрома на Альте угроза, была ликвидирована.

Битва на реке Снове

Древняя Русь 11 столетия немало страдала от половецких набегов. Русские князья долго и часто безуспешно бились с половецкими ханами, поражение следовало за поражением. Сокрушительный разгром трех княжеских армий ханом Шаруканом Старым на реке Альте открыл половцам ворота в Киевское, Переяславское и Черниговское княжества. Когда орды дошли почти до самого Чернигова, сжигая окрестные села и угоняя в полон русских женщин и детей, князь Святослав Ярославовович бросил клич местному ополчению. Его дружина, возглавив собранное войско, двинулась на врага. Это случилось осенью 1068 года.

Три против двенадцати

Летописи не умолчали об этом легендарном походе. Новгородская первая летопись младшего извода свидетельствует, что князь Ярослав вывел в поле около 3 тысяч воинов. Далеко не все они были профессиональными бойцами: опытная дружина соседствовала с наспех обученными вчерашними селянами и горожанами. Против них предстояло биться 12-тысячной орде, хорошо вооруженной, обученной и закаленной в боях. Но ведь за спиной русичей была родная земля.

Городок на реке Снов

Сновск, которому оказалось суждено войти в летопись, был небольшим поселением на берегу реки, от которой он и получил свое имя. К тому времени он уже насчитывал почти столетнюю историю. Близился исторический час – 1 ноября возле этого городка встретились в поле два войска, русское и половецкое.

Забегая вперед, можно сказать, что Сновск как место победы русичей существовал вплоть до 13 века, а затем на его месте вырос довольно крупный поселок городского типа Седнев. Сегодня это центр поселкового совета в Черниговской области.

«Нельзе камо ся дети!»

Мужественный Ярослав вдохновил своих воинов на битву, произнеся несколько лаконичных фраз, среди которых была простая и убийственная в своей прямоте: «Потянем, больше некуда деваться». Конечно, она звучала по-старославянски, что и запечатлел летописец.

Несколько тысяч русских витязей против многотысячной половецкой орды первыми кинулись в бой. Мощная конница яростной атакой вклинилась в ряды ханских всадников и рассеяла их. Многие из врагов оказались в воде, и река помогла своим защитникам, утопив тех, кто не попал на мечи княжеских дружинников и ополчения. Старый хан Шарукан был пленен.

Первая, но не последняя

Сновская битва окончилась первой значимой победой русичей над половцами. Если до этого враги чувствовали себя на русской земле вольготно, теперь уцелевшим пришлось бежать с территории Киевской Руси. Фактически это означало конец половецкой угрозы.

Победа русской армии в битве на реке Воже

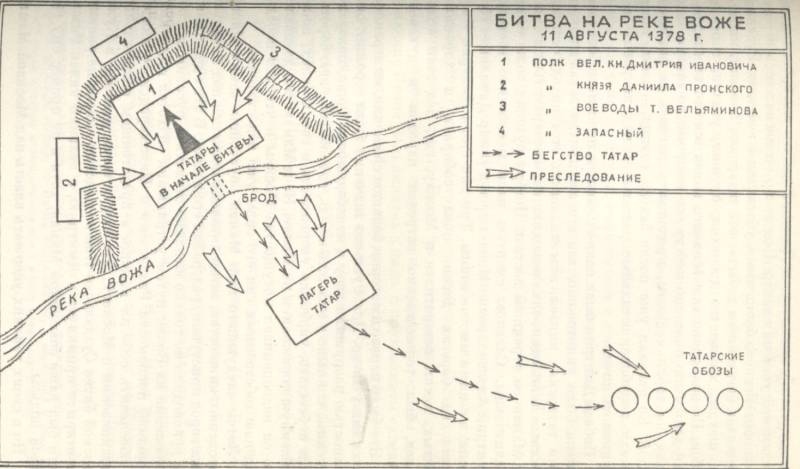

640 лет назад, 11 августа 1378 года, состоялась битва на реке Воже. Русские дружины под командованием великого князя московского и владимирского Дмитрия Ивановича наголову разгромили войско Золотой Орды под командованием мурзы Бегича.

Во второй половине XIV века Монгольская империя превратилось в крайне рыхлое государственное образование, потерявшее своё внутреннее единство. Начался закат империи Юань, где правили потомки Хубилая, и хулагуидского Ирана. Улус Чагатая выгорал в непрекращающейся гражданской войне: за 70 лет там сменилось более двадцати ханов, и только при Тимуре порядок восстановился. Улус Джучи, состоявший из Белой, Синей и Золотой орды, в состав которой входила значительная часть Руси, также находился не в лучшем положении.

Во времена правления хана Узбека (1313—1341) и его сына Джанибека (1342—1357) Золотая Орда достигла своего расцвета. Однако принятие ислама государственной религией привело к разъеданию имперского организма. Начались мятежи князей, которые отказывались принять ислам, их жестоко подавили. При этом основная часть населения Орды (как и русские, это были европеоиды, потомки Великой Скифии), долгое время сохраняли верность старой языческой вере. Так, в «Сказании о Мамаевом побоище», московском памятнике XV века, упоминаются боги, которым поклонялись ордынцы-«татары»: Перун, Салават, Реклий, Хорс, Мохаммед. То есть рядовые ордынцы ещё продолжали славить Перуна и Хорса (славяно-русских богов). Тотальная исламизация и приток в Золотую Орду огромного числа арабов стали причинами деградации и развала могущественной империи. Спустя столетие исламизация ордынцев разделит наследников Великой Скифии. Исламизированная евроазиатская часть «татар» будет отсечена от суперэтноса русов, попадет под власть враждебного русской цивилизации Крымского ханства и Турции. Только после воссоединения основной части территории империи начнется процесс восстановление единства и русские и татары станут государствообразующими этносами новой русской империи-орды.

С 1357 года в Орде после убийства хана Джанибека его сыном Бердибеком, который и сам был убит чуть больше чем через год, началась «великая замятня» — непрерывная череда переворотов и смен ханов, которые зачастую правили не более года. Со смертью Бердибека угасла династическая линия Батыя. Со смертью хана Темир-ходжи, убитого тёмником Мамаем, женатом на сестре Бердибека, улус Джучи фактически развалился. Мамай и его «ручной» хан Абдаллах закрепились на правом берегу Волги. Орда окончательно распалась на несколько независимых владений.

Белая орда сохранила своё единство. Её правитель, Урус-хан вёл воину за воссоединение улуса Джучи и успешно отстаивал свои границы от попыток Тимура распространить своё влияние к северу от Сырдарьи. Однажды в результате конфликта с Урус-ханом правитель Мангышлака Туй-ходжа-оглан лишился головы, а его сын Тохтамыш, царевич из дома Чингизидов, был вынужден бежать к Тамерлану. Войну за своё наследство Тохтамыш вёл безуспешно, пока в 1375 году Урус-хан не умер, и в следующем году Тохтамыш без труда овладел Белой ордой. Политика Тохтамыша продолжала стратегию Урус-хана, и в основе её лежит задача восстановления улуса Джучи. Наиболее сильным и непримиримым его противником стал Мамай, владыка правого берега Волги и Причерноморья. В своей борьбе за власть в Орде Мамай стремился опереться и на Русь, и на Русско-Литовское великое княжество. Однако союз оказался непрочен.

В 1359 году скончался великий князь московский Иван Иванович Красный, ему унаследовал сын, десятилетний Дмитрий. Москва к тому моменту благодаря усилиям предшественников Дмитрия Ивановича, заняла одно из наиболее важных мест среди других русских княжеств и земель. В 1362 году ценой сложных интриг Дмитрий Иванович получает ярлык на великое княжение владимирское. Ярлык на княжение был выдан юному князю Дмитрию правившим в тот момент в Сарае ханом Муругом. Правда, право на княжение ещё предстояло отвоевать у суздальско-нижегородского князя Дмитрия, несколько ранее получившего точно такой же ярлык. В 1363 году состоялся успешный поход, в ходе которого Дмитрий подчинил себе Владимир.

Затем на пути Москвы встала Тверь. Соперничество двух русских центров вылилось в целую череду войн, где Тверь против опасно усилившегося соседа поддержал князь Литвы Ольгерд. С 1368 по 1375 год Москва непрерывно воевала с Тверью и Литвой, в войну включился и Новгород. В итоге, когда в 1375 году после месячной осады земли Твери были опустошены, а литовские войска так и не решились напасть на московско-новгородские рати, князь Михаил Тверской был вынужден пойти на продиктованный ему Дмитрием Ивановичем мир, где признавал себя «младшим братом» Дмитрия Ивановича и фактически подчинился московскому князю.

В этот же период, когда Орда была в смуте, русские князья прекратили выплату дани. В 1371 году Мамай выдал московскому князю Дмитрию ярлык на великое княжение. За это Дмитрий Иванович согласился снова платить «ордынский выход». В декабре того же года московская рать под командованием Дмитрия Боброка Волынского выступила против Рязани и разгромила рязанское войско. Однако наметившийся было союз Москвы и Золотой Орды разрушило убийство послов Мамая в Нижнем Новгороде, совершённое в 1374 году по наущению суздальского епископа Дионисия, близкого к Дмитрию Московскому и новый отказ Москвы платить дань Орде.

Битва на Пьяне. Лицевой летописный свод

Большую роль в победах Москвы в этот период сыграла армия. Дмитрий Иванович смог организовать серьёзную и боеспособную рать. Русское войско XIV века было войском феодальным, где в основе организации лежал территориальный принцип. То есть, в случае военной необходимости великий князь (сюзерен) созывал под своё знамя всех своих вассалов, по княжествам, городам, уделам и вотчинам. Русское состояло из таких отрядов, набранных по территориальному принципу, в него входили удельные князья, бояре, дворяне, боярские дети, приближённые феодалов, вольные слуги а также городские ополченцы. Отрядами командовали крупные и средние феодалы (бояре и князья). Служба в войске в это время становится обязательной, крепнет дисциплина, и, главное, более чёткой организацией самого войска и управления им. Самыми мелкими подразделениями были «копья», то есть командир — знатный воин, и несколько подчинённых ему бойцов, всего около 10 человек. Несколько десятков «копий» объединялись в «стяг», то есть более крупное подразделение, находившееся под командованием бояр или мелких князей. Численность русских «стягов» была от 500 до 1500 человек. «Стяг» имел собственное, присущее одному ему знамя, по которому подразделение легко можно было найти в гуще битвы. «Стяг» мог выполнять и самостоятельные задачи и входить в состав более крупных подразделений: из «стягов» (от 3 до 9) формировали полки во главе с князьями и воеводами. Полков (вроде ордынских туменов) было несколько – Большой полк, полки Левой и Правой руки (это было традиционное деление русской армии), также формировали Передовой и Сторожевой полки.

Важную роль в организации русской рати сыграли предшествующие дипломатические усилия Москвы. Согласно договорам того времени, сначала уделы, а затем и независимые от Москвы княжества, были обязаны выступать вместе с Московским великим княжеством против общего врага. «А кто будеть нашему старейшему недруг, то и нам недруг, а кто будеть брату нашему старейшему друг, то и нам друг», — такова была обычная формула таких «докончаний». И, отсюда — «будеть ми вас послати, всести вы на конь без ослушанья». Война 1375 года с Тверью закончилась именно таким договором, причём в совместных походах были обязаны участвовать оба великих князя. В ходе этой же кампании (против Твери) Москва провела такую мобилизацию: в составе совместной рати выступили войска Серпуховско-Боровского, Ростовского, Ярославского, Суздальского, Брянского, Кашинского, Смоленского, Оболенского, Моложского, Тарусского, Новосильского, Гордецкого и Стародубовского княжеств. Согласно договору, своё войско выставил и Новгород. Всего на Тверь выступило, согласно летописи, 22 отряда, которые, видимо, были объединены в несколько полков. Уже во время похода на Тверь у войска, собранного московским великим князем, было единое командование. Таким главнокомандующим стал великий князь, по велению которого и собиралось объединённое войско русских княжеств. Возможно, что в тот же период были созданы войсковые росписи — «разряды», которые регламентировали количество отрядов, их вооружение, построение, воевод.

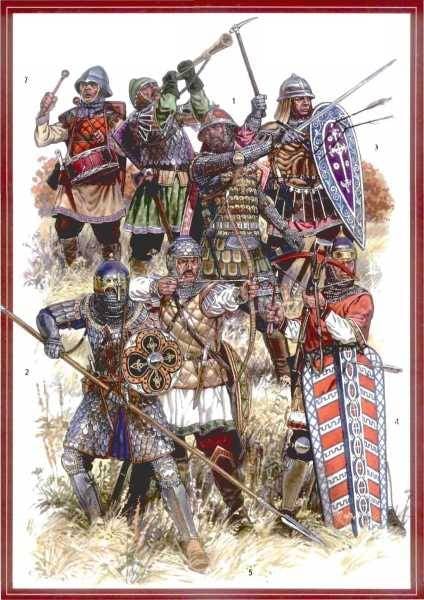

Русская пехота: 1 — спешенный командир, 2 — тяжеловооружённый пеший копейщик, 3 — средневооруженный пехотинец, 4 — арбалетчик, 5 — лучник, 6 — трубач, 7 — барабанщик. Источник: А. Щербаков. Куликовская битва

Ордынцы весной 1378 года предприняли новую карательную экспедицию и 24 июля опять разгромили Нижний Новгород. Князь Дмитрий Константинович затворился в Городце и тщетно умолял о мире. Затем Мамай, получив подкрепления, перешёл Волгу и вторгся в пределы Рязанского княжества. Ордынцы взяли и сожгли Пронск, штурмовали Рязань. Рязанщина снова умылась кровью. Казалось, что началось новое вторжение Батыя и за Рязанью последуют и другие земли.

Это был полный разгром. В числе павших находился сам Бегич и некоторые другие знатнейшие мурзы и его темники (командиры конных корпусов): Хазибей, Коверга, Карулук, Кастрок. То есть войско противника было уничтожено почти полностью – по традиции ордынские полководцы сами в бой старались не вступать, командуя с безопасного места. А здесь погибли все ведущие командиры. Наступившая ночь помешала преследованию со стороны русских. На следующее утро после битвы на Воже был густой туман. Только когда он рассеялся, Дмитрий перешел через реку и погнался за оставшимися врагами. Нагнать их было уже невозможно. Русские воины собрали большую добычу, потому что враги в поспешном бегстве побросали свои шатры и телеги, наполненные разным добром. Памятником битвы на Воже 1378 г. служат высокие курганы, под которыми погребены павшие воины.

Это была первая большая победа Руси над Ордой. Началось открытое и решительное восстание московского князя против Золотой Орды, которое привело к Куликовской битве, а затем разгрому Москвы Тохтамышем. Мамай начал собирать огромную армию, чтобы наказать Москву и повторить Батыево нашествие. С другой стороны, Мамаю нужно было отразить угрозу со стороны Тохтамыша. Таким образом, определились участники большой войны: с одной стороны — Мамай и Литва, претендующая на русские земли, с другой — поднявшийся против узурпатора Тохтамыш, пытающийся восстановить единство Орды и выступившая против того же Мамая Москва и тяготеющие к ней русские земли.

Стоит отметить, что в этот период начинается массовые переход рядовых ордынцев (казаков) с их мурзами и князьями на сторону Руси (в частности, Рязани и Москвы). Исламизированная элита Орды утрачивала поддержку значительной части населения. Православие, впитавшее в себя многое из древней русской веры (период двоеверия завершался синтезом христианства и русского язычества), оказалось для простых ордынцев ближе, чем чужой ислам. Начался процесс становления нового центра многотысячелетней северной цивилизации – от Гипербореи и Арии, Великой Скифии к Русско-Ордынской империи и Русскому царству-империи (эту же традицию продолжила и советская империя). Москва за полтора столетия восстановит основное ядро империи (Орды), и первым русским императором станет Иван Васильевич Грозный.

Боевая история Венгрии. Часть 2. Битва на реке Шайо

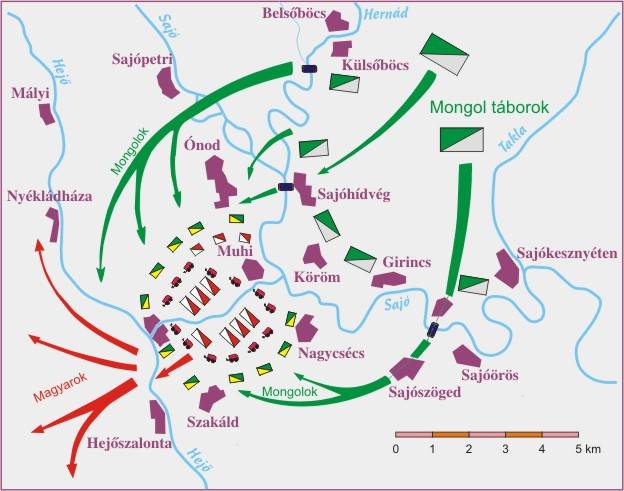

Всегда было так, что какая-то одна битва оказывала на ту или иную страну особенно большое влияние. Или же, напротив, влияние ее было не очень уж и большим, но в памяти народной она приобретает поистине эпический характер. Вот и в истории Венгрии в средневековье такая битва была. Причем для венгров она закончилась поражением. А связана она была с походом Бату-хана на запад, начавшегося в 1236 г. Причина того, почему монголы не удовлетворились разгромом только русских княжеств и предприняли затем еще и этот поход, была очень проста. Они стремились окончательно уничтожить половецкую орду, остатки которой после разгрома в южнорусских степях укрывались от их гнева на землях венгерского королевства. «Друг моего врага – мой враг!» – посчитали они и двинулись на запад! Весной 1241 года они опустошили Галицко-Волынское княжество, после чего сразу несколькими отрядами прошли через Карпаты. Бату-хан вошел в Венгрию через «Русские ворота» с севера, Бури и Кадан – с юга через земли Молдавии в Трансильванию, а Бучек – также с юга через Валахию. Главные силы монгольского войска, которыми командовал Субэдей, следовали за Каданом (причем значительная часть его вторглась одновременно в Польшу и прошла ее, не встретив особого сопротивления).

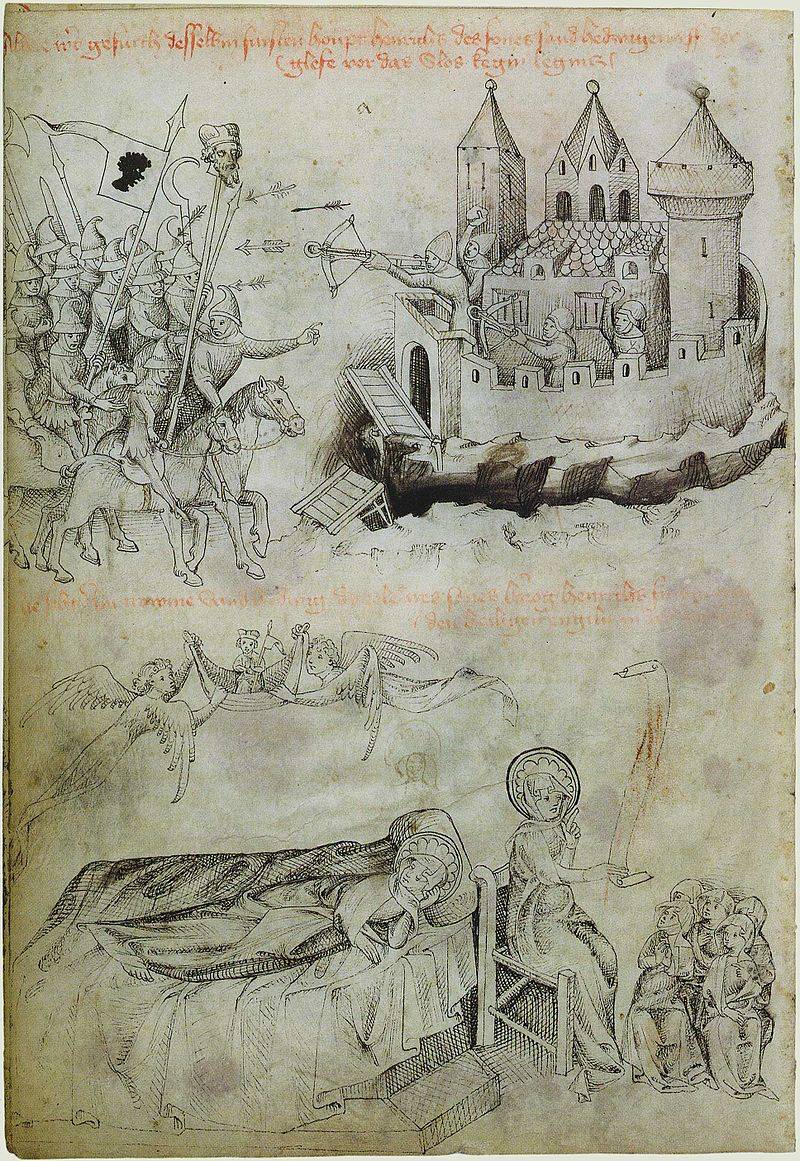

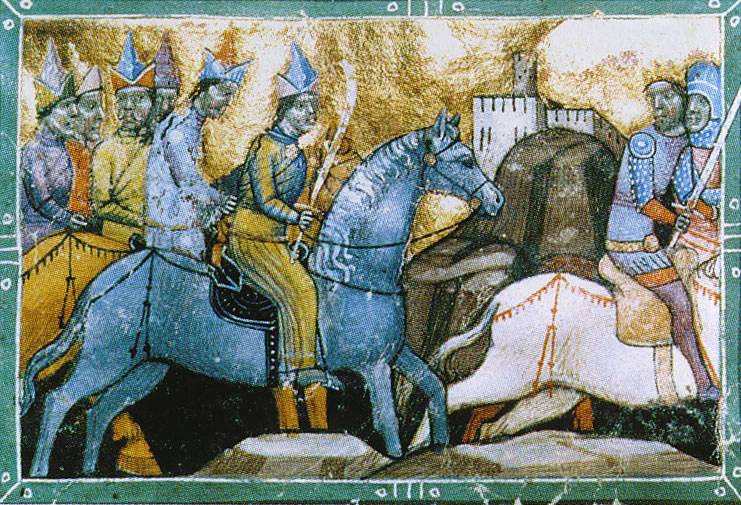

«Приход татар в Венгрию во времена короля Белы IV» — миниатюра из первого печатного издания «Горестной песни» Т. Фегера и Э. Ратдольта в Аугсбурге в 1488 г.

Передовые отряды венгров были разбиты монголами уже 12 марта 1241 года, а уже 14 марта случилось очень важное событие. Несколько венгерских баронов, будучи недовольны союзом короля Белы IV с пришлыми половцами, убили их главного хана – Котяна, и многих других знатных половецких вельмож. Поэтому половцы покинули Венгрию и направились в Болгарию. Между тем младший брат Бату-хана – Шибан уже 15 марта вышел к лагерю Белы IV. Тот решил придерживаться оборонительной тактики, но, узнав, что монгольское войско вдвое уступает по численности его войскам, а немалую часть армии Бату-хана составляют насильно взятые в нее русские, он решился дать ему сражение. Верные своей тактики, монголы отступали в течение нескольких дней и проделали примерно половину пути обратно до Карпат, а затем, 11 апреля 1241, года внезапно атаковали армию Белы на реке Шайо и нанесли венграм сокрушительное поражение.

Бела IV вынужден был бежать в Австрию, к герцогу Фридриху II Воинственному, за помощь которого он отдал свою казну и целых три западных комитата (округа) своей страны. Монголы же сумели овладеть всей территорией Венгрии на восток от Дуная, назначали в новых землях своих наместников и начали совершать набеги еще дальше на запад, дойдя до окрестностей Вены. Однако усилиями чешского короля Вацлава I Одноглазого и австрийского герцога Фридриха Воинственного все набеги монголов удалось отбить. Правда Кадан со своим отрядом прошел даже через Хорватию и Далмацию до самого Адриатического моря, так что монголы побывали даже на Адриатике, но вот закрепиться в Венгрии они так и не успели. Дело в том, что в декабре 1241 года умер великий хан Угэдей и по монгольским обычаям всем чингизидам на все время до избрания нового хана нужно было прервать все военные действия и приехать на курултай в Монголию. Больше всего шансов быть избранным было у Гуюк-хана, с которым у Бату-хана была личная неприязнь. Поэтому он решил покинуть Венгрию и в 1242 г. начал движение через еще не опустошенную территорию Сербии и Болгарии сначала в южнорусские степи, а затем и дальше на Восток.

Кадр из фильма ВВС «Чингисхан».

Венгрия после ухода монгольской армии лежала в руинах; можно было 15 дней ехать по стране и не встретить ни единой живой души. Люди буквально умирали от голода, так что продавали даже человеческое мясо. К бедствиям голода добавились эпидемии, ведь всюду лежали непогребенные трупы. А волки настолько размножились, что даже осаждали деревни. Но король Бела IV сумел восстановить разрушенное хозяйство, на опустевших землях приглашал селиться немцев (на севере) и влахов (на юго-востоке), пустил в страну евреев, а гонимым половцам дал земли для кочевий (между Дунаем и Тисой) и сделал их частью новой венгерской армии. Благодаря его усилиям Венгрия вновь ожила и стала сильным и могущественным королевством Европы.

«На пятый год царствования Белы (1240 г.), сына короля Венгрии Андрея, и на другой год правления Гаргана (Гарган де Арскиндис – подеста Сплита) губительный народ татар приблизился к землям Венгрии…» – так начинается его рассказ.

Король Бела начал же с того, что дошел до гор, находящихся между Рутенией и Венгрией и до границы Польши. На всех доступных для прохода войск путях он приказал устроить засеки из срубленных деревьев, вернувшись в столицу, собрал всех князей, баронов и вельмож королевства, как все лучшие свои войска. Прибыл к нему и его брат король Коломан (правильнее было бы назвать его герцогом – прим. авт.) со своими воинами.

Церковные деятели мало того, что привезли несметные богатства, но и также привели с собой отряды воинов. Неприятности начались, когда начали обдумывать план действий по отражению татар, потратив на это много дней драгоценного времени. Кто-то был скован безмерным страхом, и потому считал, что вступать в бой с таким противником нельзя, поскольку это — варвары, которые завоевывают мир из одной только страсти к наживе, а раз так, то договориться с ними нельзя, равно как и добиться от них пощады. Другие же были глупы и по своему «по глупому легкомыслию» самым беспечным образом заявляли, что враг обратится в бегство едва лишь увидит их многочисленную рать. То есть Бог их не вразумил, и всем им была уготована скорая погибель!

И вот пока они все занимались пагубным словоблудием, к королю прискакал гонец и сообщил ему, что ровно перед Пасхой татарские войска во множестве уже пересекли границы королевства и вторглись на венгерскую землю. Сообщалось, что было их сорок тысяч, причем впереди войска шли воины с секирами и валили лес, устраняя таким образом с его пути все завалы и препятствия. В течение короткого времени все засеки были порублены и сожжены, так что весь труд по их сооружению оказался напрасным. Встретившись с первыми жителями страны, татары не выказывали поначалу своей свирепой бессердечности и, хотя и собирали добычу по деревням, больших избиений людей не устраивали.

Кадр из фильма «Монгол».

Татары же выслали вперед большой конный отряд, который, подойдя к лагерю венгров, подбивал их выйти и начать бой, желая, видимо, испытать, хватит ли у тех духа чтобы сражаться с ними. И венгерский король отдал приказ своим отборным бойцам идти им навстречу и сразиться с язычниками.

Войска построились и вышли для боя с противником. Но как это было принято у татар, те боя не приняли, а забросали венгров стрелами и поспешно отошли. Понятно, что, видя их «бегство» король со всем своим войском устремился их преследовать и, подойдя к реке Тисе, затем через нее переправился, ликуя так, словно уже изгнал врага из страны. Затем венгры продолжили преследование, и они дошли до реки Соло (Шайо). Между тем они и не знали, что татары стоят лагерем за рекой, скрытым среди густых лесов, и венгры видели только лишь часть их войска. Встав лагерем перед рекой, король приказал поставить палатки как можно теснее. По периметру поставили повозки и щиты, так что получился тесный загон, со всех сторон прикрытый повозками и щитами. И палатки, сообщает хронист, стояли так тесно, а их веревки так сильно переплелись между собой, что передвигаться внутри лагеря стало просто невозможно. То есть венгры полагали, что находятся в надежно укрепленном месте, но именно оно и стало главной причиной их скорого поражения.

Смерть короля Силезии Генриха II. Манускрипт Ф. Хедвига 1451 г. Библиотека университета Вроцлава.

Тогда Ват* (Бату-хан), старший предводитель татарского войска, взобрался на холм, внимательно рассмотрел расположение войска венгров и затем, вернувшись к своим воинам, сказал так: «Друзья, мы не должны терять бодрости духа: пусть этих людей великое множество, но они не смогут вырваться из наших рук, поскольку ими правят беспечно и бестолково. Я ведь видел, что они, как стадо без пастыря, заперты словно в тесном загоне». Он тут же приказал своим воинам построиться в обычный порядок и в ту же ночь атаковать мост, находившийся неподалеку от венгерского лагеря.

Но нашелся перебежчик из рутенов, который в наступившей темноте перебежал к венграм и предупредил короля, что ночью татары переправятся через реку и могут неожиданно на вас напасть. Король с войсками выступил из лагеря и в полночь подошел к указанному мосту. Завидев, что часть татар уже переправилась, венгры напали на них и многих убили, а других сбросили в реку. У моста была выставлена стража, после чего венгры в бурном ликовании возвратились назад, после чего, уверившись в своих силах, они беззаботно проспали всю ночь. А вот татары поставили напротив моста семь метательных орудий и прогнали венгерскую стражу, закидав ее огромными камнями и стрелами. Затем они свободно переправились через реку, кто по мосту, а кто через броды.

Поэтому едва лишь наступило утро, как венгры увидели, что все пространство перед их лагерем покрыто множеством вражеских воинов. Что касается часовых, то они, добравшись до лагеря, с трудом смогли разбудить охрану, спавшую безмятежным сном. А когда, наконец, до венгров дошло, что хватить спать и что уже пришло время вскочить на коней и идти в бой, они отнюдь не спешили, а норовили по своему обыкновению причесаться, умыться и пришить рукава, а в битву отнюдь не спешили. Правда, король Коломан, архиепископ Хугрин и магистр тамплиеров всю ночь были начеку и глаз не смыкали, так что едва услышав крики, они разом бросились в бой. Но все их геройство ни к чему не привело, потому что их-то было мало, а все остальное воинство все еще оставалось в лагере. В итоге они вернулись в лагерь, а архиепископ Тугрин стал бранить короля за его беспечность, а всех бывших при нем баронов Венгрии за косность и праздность, тем более, что в столь опасной ситуации, когда речь шла о спасении всего королевства, действовать следовало с максимальной решительностью. И многие его послушались и вышли на бой с язычниками, но были и такие, что пораженные внезапным ужасом, ударились в панику.

Памятник герцогу Коломану.

В очередной раз вступив в бой с татарами, венгры добились некоторого успеха. Но тут Коломан был ранен, магистр тамплиеров погиб и остаткам воинов поневоле пришлось возвратиться в укрепленный лагерь. Между тем во втором часу дня все татарские воины окружили его со всех сторон и принялись обстреливать из луков горящими стрелами. А венгры, увидев, что их со всех сторон окружают вражеские отряды, полностью лишились рассудка и всякого благоразумия и уже совершенно не помышляли о том, что построиться в боевые порядки и идти в бой, но метались по лагерю, словно овцы в загоне, ища спасения от волчьих зубов.

Под ливнем стрел, среди вспыхнувших палаток, среди дыма и огня, венгры впали в отчаяние и полностью потеряли дисциплину. В итоге и король, и его князья побросали знамена и обратились в позорное бегство.

Памятное место битвы.

Насыпанный в память о битве курган с крестами.

Вообще-то показательно, настолько цивилизованная жизнь «развращает» людей, не правда ли? Ведь те же венгры, будучи кочевниками, легко справлялись даже с франками, наносили поражения германцам, итальянцам и даже арабам. Но… всего несколько столетий жизни в замках и городах, удобства и роскошь, пусть даже и доступные не всем, привели к тому, что они не смогли сдержать натиск точно таких же кочевников, пришедших практически из этих же мест, что и далекие их предки!

Так прошел первый день уничтожения венгерского войска. Утомившись непрерывным убийством, татары ушли в лагерь. Но и побежденным было не до того, чтобы идти ночь напролет. Иные мазались кровью убитых и укладывались среди них, прячась таким образом от врага и мечтая лишь о том, как бы любой ценой предаться отдыху.

Король Бела бежит от татар. «Иллюстрированная хроника» 1358 г. (Венгерская национальная библиотека, Будапешт).

«Что же до короля Белы, – сообщает хронист, – то он с Божьей помощью, едва-едва избежав гибели, с немногими людьми ушел в Австрию. А его брат король Коломан направился к большому селению под названием Пешт, размещённому на противоположном берегу Дуная».

П.С. Ну, а теперь в порядке эпилога для всех любителей «фолкхистори» остается подчеркнуть, что Фома Сплитский именует противников венгров именно татарами и подчеркивает, что среди них были люди с Руси, то есть что это отнюдь не славянского корня люди, и очень подробно описывает их тактику боя, типичную для кочевников, каковыми они и являлись… И бога ради, пусть никто не приводит миниатюру с изображением боя татар с рыцарями на мосту, где последние скачут под флагом с полумесяцем. Это не флаг мусульман, отнюдь, а гербовый символ, обозначающий младшего сына!

* Согласно сведениям из биографии Субэдэя, в этой битве участвовали все основные военачальники похода (кроме Байдара): Бату, Орда, Шибан, Кадан, Субэдэй и Бахадур (Бахату).