Батюшков зефир последний свеял сон

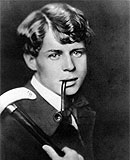

Константин Батюшков

Пробуждение (Элегия) (+ Анализ)

Пробуждение

Константин Батюшков

Зефир последний свеял сон

С ресниц окованных мечтами:

Но я — не к счастью пробуждён

Зефира тихими крылами.

Ни сладость розовых лучей

Предтечи утреннего Феба,

Ни кроткий блеск лазури неба,

Ни запах веющий с полей,

Ни быстрый лёт коня ретива

По скату бархатных лугов,

И гончих лай, и звон рогов

Вокруг пустынного залива:

Ничто души не веселит,

Души, встревоженной мечтами,

И гордый ум не победит

Любви, холодными словами.

Дата написания: осень 1815 год

Анализ стихотворения Батюшкова «Пробуждение»

Стихотворение написано осенью 1815 года. Его элегические мотивы навеяны сонетами Петрарки. Отрывок из одного сонета стал даже эпиграфом к изданию, напечатанному в «Вестнике Европы». Название имеет двойной смысл – автор описывает и утреннее пробуждение, и возврат от любовных грез к реальности, крах отношений.

Тонкая граница между сном и явью становится для лирического героя ареной конфликта сердца и разума. Меланхолический настрой героя задает тон всего произведения – его не радует красота природы, он не рад, что проснулся и вернулся к суровой действительности. Герой отмечает, что гордый ум находит только холодные, неубедительные слова, которые не дают забвения горя и разочарования.

В стихотворении использованы такие выразительные средства, как:

Мечта (Подруга нежных муз, посланница небес…) (Элегия) (+ Анализ)

Ряд названий требует пояснения. Зефир – это древнегреческий бог ветра, а в поэзии это слово стало нарицательным обозначением легкого теплого ветра. У древних греков солнце было символом, олицетворением Аполлона, бога света, прозванного Фебом – «лучезарным, сияющим». Предшественницей Феба (то есть солнца) и выступает заря с ее розовыми лучами. Упоминая звон рогов, поэт имеет в виду охотничьи рога – сигнальные инструменты, напоминающие рога животных по форме. С их помощью охотники, не видя друг друга, координировали свои действия.

«Пробуждение» К. Батюшков

Зефир последний свеял сон

С ресниц окованных мечтами:

Но я – не к щастью пробужден

Зефира тихими крилами.

Ни сладость розовых лучей

Предтечи утреннего Феба,

Ни кроткий блеск лазури неба,

Ни запах веющий с полей,

Ни быстрый лет коня ретива

По скату бархатных лугов,

И гончих лай, и звон рогов

Вокруг пустынного залива:

Ничто души не веселит,

Души, встревоженной мечтами,

И гордый ум не победит

Любви, холодными словами.

Дата создания: осень 1815 г.

Анализ стихотворения Батюшкова «Пробуждение»

Стихотворение написано осенью 1815 года. Его элегические мотивы навеяны сонетами Петрарки. Отрывок из одного сонета стал даже эпиграфом к изданию, напечатанному в «Вестнике Европы». Название имеет двойной смысл – автор описывает и утреннее пробуждение, и возврат от любовных грез к реальности, крах отношений.

Тонкая граница между сном и явью становится для лирического героя ареной конфликта сердца и разума. Меланхолический настрой героя задает тон всего произведения – его не радует красота природы, он не рад, что проснулся и вернулся к суровой действительности. Герой отмечает, что гордый ум находит только холодные, неубедительные слова, которые не дают забвения горя и разочарования.

В стихотворении использованы такие выразительные средства, как:

Ряд названий требует пояснения. Зефир – это древнегреческий бог ветра, а в поэзии это слово стало нарицательным обозначением легкого теплого ветра. У древних греков солнце было символом, олицетворением Аполлона, бога света, прозванного Фебом – «лучезарным, сияющим». Предшественницей Феба (то есть солнца) и выступает заря с ее розовыми лучами. Упоминая звон рогов, поэт имеет в виду охотничьи рога – сигнальные инструменты, напоминающие рога животных по форме. С их помощью охотники, не видя друг друга, координировали свои действия.

Батюшков зефир последний свеял сон

|

Русские девушки

Русские девушки